সুকান্তর কবিতায় বিপ্লবী চেতনা

শাহেদ কায়েস

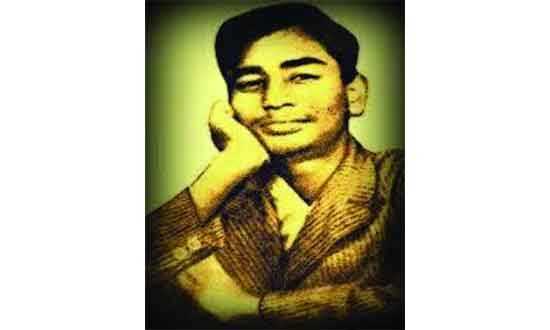

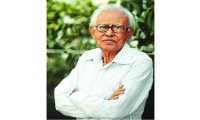

সুকান্ত ভট্টাচার্য

সুকান্তর সাহিত্য ভাবনা

বাংলা সাহিত্যে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য মানেই এক বিপ্লবী চেতনার উত্থান। মাত্র ২১ বছরের ক্ষণজন্মা এই কবি সমাজ বাস্তবতাকে কবিতার প্রধান উপজীব্য করে তুলেছিলেন। তার রচনার কেন্দ্রে ছিল নিপীড়িত মানুষের কষ্ট, সমাজের বৈষম্য, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, যুদ্ধ, শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রাম এবং স্বপ্নময় বিপ্লব। এই সব বিষয়ের মধ্য দিয়ে কবি সমাজ বাস্তবতাকে যে গভীরতা ও স্পষ্টতায় উপস্থাপন করেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন। তিনি কবিতা দিয়ে শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, স্বপ্ন দেখিয়েছেন সমতার, মর্যাদার ও মুক্তির।

সুকান্ত ছিলেন কবি, বিপ্লবী এবং মানবপ্রেমী। তিনি বিশ্বাস করতেন, কবিতা কেবল সৌন্দর্যচর্চা নয়, বরং এটি একটি সামাজিক দায়িত্ব। তাই তাঁর লেখায় আমরা পাই নিপীড়িতদের পক্ষে দাঁড়ানো এক সাহসী কণ্ঠস্বর। তাঁর কবিতা যেমন বাস্তবতা তুলে ধরে, তেমনি জাগরণ ও পরিবর্তনের ডাকও দেয়।

সুকান্তের কাব্যভাষা ছিল স্পষ্ট, দৃঢ় এবং সোজাসাপটা। অলংকারের বাহুল্য ছিল না, বরং তাঁর কবিতার প্রধান শক্তি ছিল তার বক্তব্য। যে ভাষায় শ্রমজীবী মানুষ কথা বলে সেই ভাষাতেই তিনি কবিতা লিখেছেন।

তিনি ছন্দ ও রূপকল্প ব্যবহার করেছেন কিন্তু তা ছিল বাস্তবতা প্রকাশের জন্য। তাঁর কবিতার ছন্দ মাটি থেকে উঠে এসেছে। সহজ ভাষায় লেখা তাঁর কবিতাগুলো ছিল জনমানুষের মুখের বুলি। এই সহজ অথচ তীব্র অভিব্যক্তি সুকান্তকে জনতার কবির মর্যাদা দেয়।

সুকান্তর মৃত্যুর পর কবি, প্রাবন্ধিক ও সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন: ‘...যে কবির বাণী শুনবার জন্যে কবিগুরু কান পেতেছিলেন সুকান্ত সেই কবি। শৌখিন মজদুরি নয়, কৃষাণের জীবনের সে ছিল সত্যকার শরিক, কর্মে ও কথায় তাদেরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল তার, মাটির রসে ঋদ্ধ ও পুষ্ট তার দেহমন। মাটির বুক থেকে সে উঠে এসেছিল।

‘...ব্যক্তিজীবনে সুকান্ত একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু এই শেষ চার পংক্তিতে (‘আর মনে করো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র/ নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,/ অরণ্যের মর্মর ধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা,/ আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন’ : ঐতিহাসিক, ছাড়পত্র) কবি সুকান্ত যে আদর্শের কথা বলে গেছেন তা পৃথিবীর সমস্ত মতবাদের চেয়েপ্রাচীন, সমস্ত আদর্শের চেয়েও বড়।

‘... তার প্রথম দিকের অনেক রচনাতেই দলীয় স্লোগান অতি স্পষ্ট ছিল; কিন্তু মনের বালকত্ব উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মবিশ্বাস আত্মপ্রকাশকে অনন্যপরতন্ত্র করে তুলেছিল।’ (কবি কিশোর : পরিচয়শারদীয়, ১৩৫৪)।

বুদ্ধদেব বসু তার “কালের পুতুল”গ্রন্থে সুকান্তকে নিয়ে লিখেছিলেন, “গর্কীর মতো, তার চেহারাই যেন চিরাচরিতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কানে একটু কম শোনে, কথা বেশি বলে না, দেখামাত্র প্রেমে পড়ার মতো কিছু নয়, কিন্তু হাসিটি মধুর, ঠোঁট দু’টি সরল।” তিনি আরো বলেছেন, “যে চিলকে সে ব্যঙ্গ করেছিলো, সে জানতো না সে নিজেই সেই চিল; লোভী নয়, দস্যু নয়, গর্বিত নিঃসঙ্গ আকাশচারী, স্খলিত হয়ে পড়লো ফুটপাতের ভিড়ে, আর উড়তে পারলো না, অথবা সময় পেলো না।”

দারিদ্র্য ও অনাহার: যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের প্রতিবাদ

১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ মানুষ না খেয়ে মারা যায়। কলকাতার রাজপথে অনাহারে মৃতদেহ ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বাস্তবতাই কবির কবিতার প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে। “আঠারো বছর বয়স” কবিতায় তিনি বলেন-

“...তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি, / এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে, / বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী / এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে। / এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয় / পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে, / এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়- / এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।”

এখানে তিনি যুবসমাজকে আহ্বান জানাচ্ছেন সমাজ পরিবর্তনের জন্য। অন্যদিকে “হে মহাজীবন” কবিতায় তিনি কবিতা ও কাব্যচর্চাকে তুচ্ছ করে বলেন- “হে-মহাজীবন, আর এ কাব্য নয় / এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো, / পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক / গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো! / প্রয়োজন নেই, কবিতার স্নিগ্ধতা- / কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি, / ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়:

পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝল্?সানো রুটি।”

এখানে কবিতাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে তিনি বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছেন।

শ্রমজীবী মানুষের জীবনচিত্র

সুকান্তের কবিতায় আমরা দেখতে পাই শ্রমিক, রিকশাচালক, ভিখারী, ছিন্নমূল শিশুদের। তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরেছেন। তাঁর কবিতায় তাঁরা কেবল করুণা বা দুঃখের বিষয় নয়, বরং সংগ্রামী মানুষ।

“রানার” কবিতায় তিনি বলেন- “রানার ছুটেছে তাই ঝুম্?ঝুম্ ঘণ্টা বাজছে রাতে / রানার চলেছে, খবরের বোঝা হাতে, / রানার চলেছে, রানার! / রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানেনা মানার।” .

কিংবা “সিঁড়ি” কবিতায়- “আমরা সিঁড়ি, / তোমরা আমাদের মাড়িয়ে / প্রতিদিন অনেক উঁচুতে উঠে যাও, / তারপর ফিরেও তাকাও না পেছনের দিকে; / তোমাদের পদধূলি ধন্য আমাদের বুক / পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় প্রতিদিন।” এই উচ্চারণ শ্রমজীবী মানুষের পক্ষ থেকে উচ্চারিত এক অগ্নিসংকেত।

শিশু ও ভবিষ্যৎ সমাজ

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য শিশুদের নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। শিশুদের মুখে যেন তিনি ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পেতেন। তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি সমাজ, যেখানে শিশুরা খেতে পাবে, পড়াশোনা করতে পারবে, সুন্দর পরিবেশে বড় হতে পারবে।“ছাড়পত্র” কবিতায় কবি ঘোষণা করেন-

‘এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;

জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে

চলে যেতে হবে আমাদের।

... ... ...

অবশেষে সব কাজ সেরে

আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে

করে যাব আশীর্বাদ,

তারপর হব ইতিহাস।’

এখানে তিনি নতুন সমাজ গঠনের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, যেখানে শিশুদের জন্য থাকবে শান্তি ও মানবিক মর্যাদা।

বিপ্লব ও শ্রেণিসংগ্রাম

সুকান্ত ছিলেন একান্তভাবে বিপ্লবী কবি। তাঁর কবিতায় বিপ্লব ছিল বাস্তবসম্মত ও শোষণবিরোধী। তাঁর কাছে বিপ্লব মানে শুধুই রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক পরিবর্তনও- “দেশলাই কাঠি” কবিতায় তিনি বলেন- “আমি একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠি / এত নগণ্য, হয়তো চোখেও পড়ি না; / তবু জেনো / মুখে আমার উসখুস করছে বারুদ- / বুকে আমার জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাস; / আমি একটা দেশলাইয়ের কাঠি।” এই আগমনী বার্তা যেন এক নতুন যুগের ঘোষণা।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় মার্ক্সবাদী চিন্তা ধারার সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। ধনী-গরিব বিভাজন, পুঁজিবাদের শোষণ, শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা, কৃষকের জীবন, রাষ্ট্রশক্তির নিপীড়ন- এসবই তাঁর কবিতায় বাস্তবতার নিরিখে উঠে এসেছে। তিনি মনে করতেন, কবিতা সমাজ পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার। ফলে, তাঁর কবিতায় কল্পনাকে ছাপিয়ে বাস্তবতা বড় হয়ে ওঠে। তিনি স্বপ্ন দেখতেন এক নতুন সমাজের, যেখানে থাকবে না কোনো শোষণ বা বৈষম্য।

সুকান্তের কবিতায় সমাজবাস্তবতা এক জীবন্ত রূপে ধরা পড়ে। তিনি ছিলেন সময়ের সন্তান, কিন্তু সময়কে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের পথনির্দেশকও। তাঁর কবিতায় যেমন অনাহার ক্লিষ্ট শিশু, ভিক্ষুক, খেটে খাওয়া মানুষ বারবার আসে, তেমনি আছে বিপ্লবের স্বপ্ন, এক নতুন সমাজ গড়ার প্রত্যয়।

আজও তাঁর কবিতা আমাদের চেতনায় প্রাসঙ্গিক। কারণ, পৃথিবী এখনো যুদ্ধ, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও নিপীড়নের চিত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময়ে সুকান্তের কবিতা আমাদের সাহস জোগায়, প্রতিবাদ করতে শেখায় এবং মানুষকে ভালোবাসার শিক্ষা দেয়। এই জীবনচেতনা, এই বাস্তববাদিতা, এই প্রতিবাদই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে বাংলা কবিতার অনন্য এক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

কবির জীবন

সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯২৬ সালের ১৫ আগস্ট, কলকাতার কালীঘাটে। তাঁর পৈতৃক ভিটে ছিল বাংলাদেশের তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের কোটালী পাড়ায়। ছোটবেলা থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন এবং কৈশোরেই তাঁর কাব্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন, ফলে মার্ক্সবাদী দর্শন তাঁর কবিতার ভাবনার কেন্দ্রে স্থান পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, ব্রিটিশ সা¤্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুরতা, সমাজের বৈষম্য এবং সাধারণ মানুষের দুর্দশা তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই সবকিছুরই প্রতিফলন তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়। তিনি কবিতাকে জীবন ও সমাজ বদলের হাতিয়ার হিসেবে দেখতেন।

বিপ্লবী চেতনায় দীপ্ত, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আপসহীন সংগ্রামী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী। পার্টি ও সংগঠনের কাজে তিনি এতটাই নিমগ্ন ছিলেন যে নিজের শরীরের প্রতিও সময় মতো যতœ নিতে পারেননি। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অনিয়ম ও অবহেলার ফলে তিনি প্রথমে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন এবং পরে দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে ১৯৪৭ সালের ১৩ মে, মাত্র ২১ বছর বয়সে কলকাতার ১১৯ লাউডন স্ট্রিটে ‘রেড এড কিওর হোম’-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

তথ্যসূত্র

রায়, নীলিমা। সুকান্ত: জীবন ও সাহিত্য, সাহিত্য প্রসার সমিতি, ১৯৮৫

সুকান্ত সমগ্র। শ্রাবণ প্রকাশনী

সুকান্ত বিচিত্রা। বিশ্বনাথ দে

-

‘বায়ান্নর আধুনিকতা ও প্রগতিশীল ধারাকে বহন করতে চেয়েছি’

-

জাতীয় চেতনার অমলিন ধারক

-

নক্ষত্রের অনন্ত যাত্রা

-

আহমদ রফিক ও ভাষামুক্তি সাধনা

-

কবি আসাদ চৌধুরী : ঘরে ফেরা হলো না তাঁর

-

জীবনবোধের অনবদ্য চিত্ররূপ ‘স্বপ্নছোঁয়ার পদযাত্রা’

-

অনালোকিত ইতিহাসের সন্ধানে

-

কবিরের দোঁহা

-

আকবর হোসেন ও ‘যৌবনটাই জীবন নয়’

-

স্বোপার্জিত

-

সংগ্রামের অগ্নিশিখা থেকে হেলাল হাফিজ

-

কোনো এক শরৎসন্ধ্যা : কোথায় পাব তারে

-

বিশাল ডানাওলা এক থুত্থুরে বুড়ো মানুষ

-

খুদে গল্পের যাদুকর ওসামা অ্যালোমার

-

নিমগ্ন লালন সাধক ফরিদা পারভীন

-

কেন তিনি লালনকন্যা