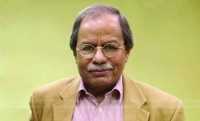

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার

‘ভাষার আরোপিত কারুকাজে খেই হারিয়ে ফেলি’

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ওবায়েদ আকাশ

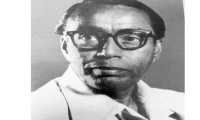

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

ওবায়েদ আকাশ : দিন শেষে আমার মনে প্রশ্ন জাগে, আমরা কি পশ্চিমা সাহিত্যের অনুসরণে সাহিত্যচর্চা করছি? কিংবা আমরা কি তাদের ছুঁতে চেষ্টা করছি?

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : হ্যাঁ, কিন্তু অতিক্রম করতে পারছি না। যদি কেউ অসম্ভব খুব না হয়। সেরকম মেধাবী কয়েকজন যে নেই, তা কিন্তু নয়। তাঁরা আছেন বলেই আমাদের সাহিত্য একটা বড় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

ও. আ. : আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির যে ধারা, লালন, হাছন, রাধারমনের যে ধারা- সেটাকে কেন আমরা পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করছি না?

সৈ. ম. ই : এর কারণ নি¤œ ও উচ্চ সংস্কৃতির একটা তৈরি করা বিভাজন। আমরা যখন শিক্ষিত হতে শুরু করলাম, গ্রাম আমাদের কাছ থেকে দূরে যেতে শুরু করল। দূরত্বের ফলে- যে দূরত্বটা যতটা প্রকৃত তার থেকে বেশি ভাবনাগত- শহরটা হয়ে গেল এলিটদের একটা জায়গা। এবং একটু শিক্ষিত হয়েই আমরা আমাদের আচার আচরণ পরিবর্তন করে ফেললাম। আমরা যখনই ইংরেজি ভাষা শিখলাম, পশ্চিমকে অনুকরণ করতে শুরু করলাম। তা করতে গিয়ে আমাদের বৃহত্তর জীবন থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। ফলে আমাদের অনেক বামপন্থীরাও, যারা শহরে বসে বামপন্থার চর্চা করেন, গ্রামের মানুষের সঙ্গে এই বিচ্ছিন্নতাটা বুঝতে পারেন না। আমি যখন লিখতে শুরু করলাম, ভাবলাম ওই অবহেলিত ধারাটাতে আমি ফিরে যাব। এখানে চারটা জিনিস খেয়াল করার মতো। প্রথমটা হচ্ছে কথ্যসাহিত্যের গল্পে গল্প আছে, যে গল্পটা অনেকেই জানে। গল্পটা নতুন হয় বলার গুণে। মানুষের মনে তা জায়গা করে নেয়। একটা গল্প আমাদের দিদা হয়তো তিনবার বলেছেন। তিনবার শুনতে তিন রকম লেগেছে। দ্বিতীয় হচ্ছে ভাষার সহজতা। ভাষার জটিলতা নেই বলে আমি গল্পের একেবারে ভেতর ঢুকে যেতে পারি। যখন ইচ্ছা বেরিয়ে আসতেও পারি। ভাষার আরোপিত কারুকাজে আমি খেই হারিয়ে ফেলি। তৃতীয় হচ্ছে গল্পের কাঠামো। কাঠামোটা স্থিতিস্থাপক। ফলে প্রতিটি বলায় যতি-বিরতি, মোড় ফেরা বা চরিত্রের অদল বদল অথবা পরিণতি নির্ধারিত হচ্ছে। গল্প নিজেই ঠিক করে নিচ্ছে, কোথায় বিচ্ছেদ টানতে হবে। যেমন আমাদের পুঁথি সাহিত্য। মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে। একসময় পুঁথি সাহিত্য নিজেই প্রস্তাব করে কোথায় চড়াই উৎরাই থাকবে, কোথায় থামতে হবে, অথবা থেমে আবার শুরু করতে হবে। এই কাঠামোটা অত্যন্ত শক্তিশালী। নিজের মতো করে কাজ করা যায়।

ও. আ. : আমরা সকলে বুঝতে পারছি, আমরা সকলে জানি যে, এখনো যদি কোথায় বাউল গান, জারি সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া শুনি, আমাদের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ক্ষণিক থমকে দাঁড়াই। ভেতরটা হু হু করে ওঠে। সেই গ্রামীণ জীবনে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। এত কিছু জেনেও কেন আমরা আমাদের সাথে সম্পর্কহীন ইউরোপীয় ধারাটা ধরেই এগিয়ে যাচ্ছি?

সৈ. ম. ই : নগর সভ্যতার প্রভাব। আমাদের জীবন। আমাদের চাকরি বাকরি, জীবিকা। এখন আর আমাদের গ্রামে ফিরে যাবার উপায় নেই। আমাদের কোট-টাই-ঘড়ি পরে অফিসে যেতে হবে। আমাদের কৃষক কিন্তু ঘড়ি পরে মাঠে যান না। তাঁর সময় হচ্ছে ঋতুচক্রের। তিনি ছায়া দেখে বা সূর্য দেখে সময় মেপে নেন। কিন্তু যে মানুষ অফিসে যাচ্ছে তাকে সময় তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার সময় সংকীর্ণ হচ্ছে, পরিসর সংকীর্ণ হচ্ছে। মাঠে গিয়ে আকাশের দিকে তাকালে পরিসরটা বিশাল হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু ঘরের ভেতর তাকালে সেই পরিসরটা আর থাকে না। ফলে অনেক দেয়াল তৈরি হয়ে যায়। এই দেয়ালগুলি কখনোই আমাদের ছাঁচ থেকে বেরুতে দেয় না। আমাদের সামাজিকতা ছাঁচের ভেতর চলে এসেছে; আমাদের রাজনীতি, আমাদের ব্যবসাবাণিজ্য সব ছাঁচের ভেতর চলে এসেছে। সেখানে উদারতা নেই। আমাদের সাহিত্যের ভেতর ঔদার্যটা নিয়ে আসতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র পড়লে বোঝা যায় তিনি যখন পূর্ব বাংলায় এলেন, তিনি কী পরিমাণ উদারতাকাক্সক্ষী ছিলেন। উদারতাটা পেয়ে তিনি বেঁচে গেলেন। তিনি প্রকৃত অর্থে বিশ্ব বাঙালি হয়েছেন বাংলাদেশে এসে। এখানে না এলে তিনি হয়তো পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রনাথ হতে পারতেন না। চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথকেও তৈরি করেছে বাংলাদেশ। পদ্মার ওপর অন্ধকার নামলে তার পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা অন্ধকারের অন্তহীন রূপ দেখে তিনি জীবনের আলো-আঁধারিকে চিনেছিলেন। এই অন্ধকারটাই তো একটা আলো। এজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মপ্রতিকৃতিতে অন্ধকার ঢেলেছেন তার মুখে, অনেক ছবিতে।

ও. আ. : তাঁর বর্ষার গান ও অসংখ্য ছোটগল্প তো পূর্ব বাংলাকে ধারণ করেই রচিত।

সৈ. ম. ই : হ্যাঁ। তাঁর ছোটগল্পের অনেকগুলিই। তাঁর ছোটগল্পে কিন্তু পশ্চিমের তেমন কিছুই নিয়ে আসেননি, ‘ল্যবরটারি’র মতো দু’একটিতে ছাড়া। অনেক গল্পে তিনি পদ্মাপারের সাধারণ মানুষকে নিয়ে এসেছেন- সেই রাইচরণ, রতন, ‘একরাত্রি’র সুরবালা। এদের তিনি পূর্ববাংলায় দেখেছেন। তাঁর গল্প কঠিন নয়। তাঁর ভাষাটা সরল। সরল, কিন্তু একটা প্রসন্নতা, একটা অতলস্পর্শিতাও সে ভাষায় আছে। ওই যে বললাম তাঁর গল্পের কাঠামোটা নিজেই নিজেকে প্রস্তাব করছে। এটি আমাদের কথ্য সাহিত্যের একটা ঐতিহ্য। আর আমাদের লিখিত সাহিত্যটা চিন্তাকে জাগায়, নতুন নতুন কাঠামো চিন্তা উপহার দেয়। কিন্তু তা করতে গিয়ে অনেক সময় অনাবশ্যক জটিলতাও আসে, পশ্চিমা বিমূর্ততা আসে। একটা গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়তে হয় অনেক সময়। তবে যারা মেধাবী, তারা ঠিকই একটা পথ করে নেন, উৎরে যান। বাকিরা ছায়াযুদ্ধ করে যান। সেই তুলনায় আমাদের কথ্য সাহিত্যটা হচ্ছে একটা উদার মাঠের মতো। মাঠ থেকে বেরুবার চিন্তা থাকে না। মাঠে আমরা শুয়ে থাকতে পারি, আকাশ দেখতে পারি, বৃষ্টিতে ভিজতে পারি। এ হচ্ছে কথ্য সাহিত্যের নিজস্বতা। আনন্দ।

ও. আ. : আপনার গল্পে এই স্বতঃস্ফূর্ততা দেখতে পাই।

সৈ. ম. ই : সেটি আমার উত্তরাধিকার। আমার থেকে অনেকে অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত।

ও. আ. : অনেকের তো আবার শুধু ভাষার কারুকাজ করতে করতে সেখান থেকে গল্প উধাও হয়ে গেছে।

সৈ. ম. ই : হ্যাঁ, দুঃখ সেটাই যে অনেকেই এই কারুকাজের বিষয়টাকে মৌলিকত্ব বলে ধরে নিচ্ছেন। মৌলিকত্ব তো আমাদের কথ্যসাহিত্যের ঐতিহ্যকে নতুন করে নির্মাণ করার মধ্যেও থাকতে পারে। গল্পে ধারণ করাও হতে পারে। গান থেকে উদাহরণ দিয়ে বলা যাক: আমাদের রাধারমনের বা হাছন রাজার গানে যে সুর আছে, তা সবসময় তো মৌলিক নয়। গানগুলি বলা যায়, আমাদের সমষ্টির গান। এই সমষ্টি একদিনের নয়, হাজার বছরের। এই সমষ্টি বিবর্তনের। এই বিবর্তনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলো যখন গানে শুনি, আমাদের মনে সেসব দোলা দিয়ে যায়। আমি যখন বাউল গান শুনি, আমার মনে হয় আমি পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কথা বলছি। আমি যখন লিখিত সাহিত্যে যাই সবসময় আমার সমষ্টিকে পাই না। একটা খ-িত চিন্তা আমার ওপর ভর করে। আধুনিক নগর জীবনের বিকার বিক্ষোভ ক্লান্তি আমি টের পাই বটে, কিন্তু গল্পের স্বস্তিটা পাই না। গল্পকার মেধাবী হলে ভিন্ন কথা।

ও. আ. : নগর জীবনের এত মানুষের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, তবু কেন যেন মনে হয়, কারো সঙ্গে কথা বলে আমাদের ক্ষুধা মেটে না।

সৈ. ম. ই : এটা কি আসলেই ঠিক? আমরা হয়তো চেষ্টাটা তেমন করি না। আমার তো মনে হয় পশ্চিমা আধুনকিতার প্রভাবে আমরা এরকম ধারণা করে নিতে পারি। সমর সেন যখন কবিতা লেখেন, কোলকাতার নগরায়ন প্রকট ছিল না। কবি হয়তো বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন বোনের বোতাম লাগানো শার্ট পরে, ঠাকুরমার আশীর্বাদ নিয়ে। কিন্তু তিনি রাস্তায় বেরিয়ে বালিয়াড়ি দেখলেন, ক্যাকটাস দেখলেন। এলিয়টের পোড়ো জমি দেখলেন। এটি প্রকৃত, না অনুমিত? আমি ইচ্ছা করলে ঢাকার শহরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পঞ্চাশজন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারি। সেদিন আমি জুতা পালিশ করতে গিয়ে মানুষটা সঙ্গে দাঁড়িয়ে অনেক কথা বললাম। তার মেয়ে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে, ভাল করেছে। তার সে কী আনন্দ! পশ্চিমে হয়তো সেই অবসর নেই, আমি কতটা অনিকেত হতে পারি? আমাদের কথ্যসাহিত্যে প্রচুর কৌতুকরস আছে। পশ্চিমের কথ্যসাহিত্যেও আছে। গার্সিয়া মার্কেজ পড়লে দেখা যায় তিনি অনেক সূক্ষ্ম টানে কৌতুককে হাজির করছেন। বাঁকে বাঁকে কৌতুক লুকিয়ে আছে। এই কৌতুক তো সমষ্টির উত্তরাধিকার।

ও. আ. : যেমন আমাদের শহীদুল জহিরের গল্পে সেটা প্রচুর আছে।

সৈ. ম. ই : হ্যাঁ, আছে। শহীদুল জহির খুবই চিন্তাশীল লেখক। তিনি পশ্চিমের চেতনা প্রবাহটা নিয়েছেন। কিন্তু নিজের মতো করে। আত্তীকরণ করে নিয়েছেন। ফলে তিনি কোনো অনুকরণকারী না। একজন উদ্ভাবনকারী হিসেবে তা নিজের করে নিয়েছেন।

ও. আ. : যে কাজটি করেছেন জীবনানন্দ দাশ একইভাবে।

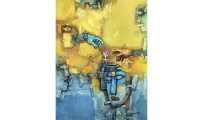

সৈ. ম. ই : যার কারণে জীবনানন্দ পড়লে আমার কাছে পশ্চিমের প্রভাবগুলি চোখেই পড়ে না। অথচ আমরা জানি তিনি ইয়েটস থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। তাঁর কবিতা শেষ বিচারে ‘রূপসী বাংলা’র কবিতা। যেমন সৈয়দ শামসুল হকের ‘বৈশাখে রচিত পঙ্ক্তিমালা’, পুরোটাই বাংলাদেশ। কিংবা কিবরিয়া যখন ছবি আঁকেন, বিমূর্ত ছবি, যার উৎস পশ্চিমে, তিনি কিন্তু সম্পূর্ণ বাংলাদেশের ছবিই আঁকেন। আমার সঙ্গে একবার ক’জন বিদেশি চিত্রশিল্পীর পরিচয় হয়েছিল, যারা এশিয়ান বিয়েনালে এসেছিলেন। আমি তখন কিবরিয়ার ওপর একটা বই লিখছিলাম। বিদেশি শিল্পীরা তাঁর ছবি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হু ইস দিস আর্টিস্ট? ফ্যান্টাস্টিক! আমি জানতে চাইলাম কোন জিনিসটা তাদের বেশি ভাল লাগছে। তাঁরা বললেন, রং। এবং স্ট্রাকচার। একজন বললেন, তিনি এই শিল্পীর ছবি কিনতে চান। সুবীর চৌধুরী তখন বিয়েনালের দায়িত্বে। তিনিই কেনার ব্যবস্থা করে দিলেন। দেশে ফেরার আগে এক শিল্পী আমাকে বললেন টেলিফোনে, ‘থ্যাঙ্ক ইউ। কিবরিয়া নোজ হাউ টু পেইন্ট এবস্ট্রাকশন ফুললি উইদিন আ কালচার।’ সম্পূর্ণ সংস্কৃতির ভেতর থেকে চিত্রকলা বা সাহিত্য রচনা করতে গেলে কিবরিয়া অথবা শহীদুল জহিরের মতো সংবেদী হতে হবে। জহিরের সঙ্গে আমার কোনোদিন পরিচয় হয়নি, শুধু টেলিফোনে কথা হয়েছে। তাঁর এক লেখায় আছে আমার ‘অলস দিনের হাওয়া’ পড়ে তিনি ল্যাটিন আমেরিকার সাহিত্য সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছেন।

ও. আ. : আপনাদের দুজনের ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত... আপনার ভাষাটাও দারুণ সাবলীল।

সৈ. ম. ই : হ্যাঁ, কিন্তু তাঁর ভাষাটা অনেক বেশি পরিমার্জিত। আমারটা হয়তো তোমার সাবলীল মনে হয়েছে কারণ আমি গল্প বলার চেষ্টা করি, সচেতন ভাষা প্রয়োগে লেখার নয়। তবে শহীদুল জহির জীবনটাকে অনেক গভীর থেকে দেখেছেন। এবং অনেকটা ভিতরে গিয়ে জীবনকে শুধু দেখেননি, পাঠককে সেখানে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। ওইটা তার শক্তি। শহীদুল জহিরের মতো এখন কেউ কেউ লিখছেন। আমার প্রিয় লেখক যারা যেমন শাহাদুজ্জামান, একটু বেশি নিরীক্ষাধর্মী হয়ে গেছেন। মামুন হুসাইনের এখনকার লেখা একটু বেশি ক্লিনিক্যাল হয়ে যাচ্ছে। ইমতিয়ারের আগের ধারটা কেন জানি এখন দেখছি না। ইমতিয়ার, মামুন এবং শাহাদুজ্জামান খুবই মেধাবী তিনজন গল্পকার। তাঁরা এই সাক্ষাৎকার পড়লে হয়তো মন খারাপ করতে পারেন। মনে করতে পারেন মুরব্বীসুলভ কথাবার্তা বলছি। তাদের দেখার ক্ষমতা আছে একশ’ ভাগ। কিন্তু প্রকাশের সারল্যে আরো একটু গুরুত্ব দিতে পারেন। আমি দশজনকে টেনে আনিনি। এই তিনজনের কথা বলছি, কারণ এদের ওপর আমার আস্থাটা বেশি। তাঁরা পারবেন।

ও. আ. : এখনকার তরুণ কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে গল্পের চেয়ে ভাষা, ফর্ম এবং কাঠামো নিয়ে বেশি মাতামাতি দেখা যায়।...

সৈ. ম. ই : ফর্মটা তো কান টানলে মাথা আসার মতো। আমি যেভাবেই লিখি না কেন একটা ফর্ম দাঁড়িয়ে যায়, নাকি? মধুসূদন যখন প্রহসন লিখলেন, ফর্মটা পুব-পশ্চিম মিলিয়েই তৈরি করলেন, কিন্তু নাটকটা তো ফর্মকে ছাপিয়ে যায়। তিনি যখন ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য লিখলেন, ফর্মটা এপিকে রাখলেন, কিন্তু ওই এপিকে যশোর-চব্বিশ পরগনার কথ্য ভাষাও ঢুকিয়ে দিলেন। এটি মহাকাব্যের আদল নিল, কিন্তু পশ্চিমা মহাকাব্যের নয়, বাংলা মহাকাব্যের।

ও. আ. : আসলে কল্পনাই তো প্রধান...

সৈ. ম. ই : হ্যাঁ, কল্পনা। আর একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটি হচ্ছে ভাষা। আমাদের ভাষা ব্যবহার দিনে দিনে দুর্বল হচ্ছে। আমাদের সাহিত্য ভাষায় তৎসম শব্দের প্রতি অনেক দুর্বলতা। আমাদের ভাষা নিয়ে চিন্তাভাবনার কোনো অবকাশ আমরা না পরিবারে রেখেছি, না শ্রেণিকক্ষে রেখেছি। আমরা যখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়তাম, আমাদের পরীক্ষার তাড়া ছিল না। আমাদেরকে বই দেয়া হতো, বলা হতো বইটা পড়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখে আনতে। আমাদের পাঠশালাটা ছিল বাজারের মাঝখানে। শিক্ষক বলতেন, আমি ঘুমাবো তোরা বাজার নিয়ে রচনা লিখবি। আমরা রচনা লিখছি আর স্যার ঘুমুচ্ছেন। আমাদের রচনা লেখা হয়ে গেল। তার ঘুমটাও শেষ হল। তিনি আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে আমাদের রচনা দেখতেন। নাম্বার দিতেন, ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিতেন। আমাদের মনটা তিনি এবং তাঁর মতো শিক্ষকরা গড়ে দিয়েছেন, ভাষা ব্যবহারের একটা সক্ষমতা তারা তৈরি করে দিলেন। এখন তো এসব কোথাও নেই। এখন শুধু এমসিকিউ, কোচিং, জিপি ৫। এসব করতে গিয়ে মাথার ভেতরটা আমাদের পাথর হয়ে গেছে। একজন টেলিভিশনের প্রতিবেদককে যখন লাইভ কথা বলতে দেখি, তিনি শুধু ‘আসলে’ আর ‘কিন্তু’ দিয়ে কথা বলতে থাকেন, একটা সুন্দর বাক্য বলতে পারেন না, গুছিয়ে কথাই বলতে পারেন না। অর্থাৎ ভাষা নিয়ে একটা ভীষণ রকম অরাজকতা চলছে। আবার আইতাছি যাইতাছি-কেও সাহিত্যের বর্ণনার ভাষা করার দাবি তুলছেন কেউ কেউ। ভাষার এই যে দুর্বলতা, এর মধ্যে কারুকাজ করার জায়গাটাই বা কোথায়?

ও. আ. : একটা জিনিস দেখি যে, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক থেকে শুরু করে হালের শহীদুল জহির পর্যন্ত- তারা দু’একটি কথ্য বা মুখের ভাষা সাহিত্যের মধ্যে নিয়ে আসছেন। যেমন ওয়ালীউল্লাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ‘নি’, ‘নেই’ না লিখে সবসময় ‘নাই’ লিখেছেন। জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন, হতেছে, ছড়াতেছে, দাঁড়ায়ে...। তবে তারা শব্দগুলো শুধু প্রয়োজনেই ব্যবহার করছেন। কিন্তু আজকাল দেখা যায় এগুলো অপ্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সৈ. ম. ই : হ্যাঁ, মুখের ভাষা তো সাহিত্যে থাকবেই। কিন্তু বর্ণনার ভাষাটা? দর্শনের ভাষাটা? জীবনানন্দ যা করেছেন, ছন্দের জন্য করেছেন। কী কথা তাহার সাথে, তার সাথে- ছন্দের প্রয়োজনেই এসেছে। এটা হতেই পারে। কিন্তু আমি একটি ভাষার বারোটা বাজিয়ে ভাঙ্গাভাষা দিয়ে কী করে ভাষার বা চিন্তার উন্নতি ঘটাতে পারি? প্রয়োজন হলে শব্দ রাস্তার ভাষা থেকেও নেয়া যায়, যেমন নাটকে, উপন্যাসের কথপোকথনে, এমনকি কবিতায়- কিন্তু এই ভাষাতেই যদি আমি পুরো সাহিত্য লিখে ফেলি, তাহলে তো হবে না। সাহিত্যের তো একটা ভাষা আছে। সাহিত্যের কল্পনা আর একজন বিজ্ঞানীর কল্পনা এক নয়। সাহিত্যের কল্পনা একজন সাংবাদিকের কল্পনা নয়। সাহিত্যের কল্পনায় উদারতা, বিস্তৃতি, সমুন্নতি এসব থাকে।

ও. আ.: আপনার শিল্প সমালোচনার জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অসংখ্য গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ লিখেছেন। পাশাপাশি লিখেছেন অনন্য সব শিল্প সমালোচনা। এই এলাকায় কাজ করার ব্যাপারটা আপনার মধ্যে কীভাবে ঢুকল। এবং একই সঙ্গে জানতে চাই বর্তমান বাংলাদেশের শিল্প সমালোচনার অবস্থানটা ঠিক কোথায়?

সৈ. ম. ই : অনেক কিছু লেখার আগে আমি শিল্প নিয়ে লিখেছি। ১৯৬৮ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম, আমার সঙ্গে পরিচয় হলো মারুফ আহমেদের, যার বাবা বিখ্যাত খলনায়ক ইনাম আহমেদ। ইনাম আহমেদ সাহেবের ছোট ভাই নাসিরউদ্দিন আহমেদ স্কুলে আমাদের বাংলার শিক্ষক ছিলেন। উনি একটা বই লিখেছিলেন ‘আটলান্টিকের ওপার’ হতে। ইনাম আহমেদও ছিলেন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, চলচ্চিত্রের। মারুফের সঙ্গে চারুকলায় আড্ডা জমতো, আমার সঙ্গে পরিচয় হলো ইব্রাহিমের, ছবিঘরের প্রতিষ্ঠাতা। শাহাবুদ্দিনের সঙ্গেও পরিচয় হলো, তবে সেভাবে অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়নি। চারুকলায় গিয়ে আমার একটা লাভ হলো; চিত্রকলা বিষয়ে আকর্ষণ বেড়ে গেল। একদিন জয়নুল আবেদিনের ক্লাস হচ্ছে, আমি বাইরে চুপচাপ বসে আসি। উনি আমাকে বললেন, ভিতরে আসো। আমি বললাম, স্যার, আমি তো ইংরেজির ছাত্র। স্যার বললেন, ইংরেজির ছাত্র তো কী হয়েছে, ভিতরে আসো। সফিউদ্দিন আহমেদ স্যারের সঙ্গেও পরিচয় হলো। আমি ইংরেজি সাহিত্য পড়ি শুনে উনি বললেন, আপনি কি পাশ্চাত্যের ছবিটবি দেখেন? আমি বললাম, স্যার, চেষ্টা করি, সাহিত্য বোঝার জন্য ছবির বিষয়টা জানতে হয়। এই দুই শিল্প ও শিক্ষাগুরুর ¯েœহ পেলাম আমি। মূলত তাদের প্রশ্রয়েই চারুকলায় যেতাম। দেখতাম, কীভাবে এচিং হচ্ছে, কীভাবে লিথোগ্রাফ হচ্ছে, কীভাবে ওয়াশ হচ্ছে। এইসব আমি হাতে কলমে শিখলাম। এরপর আমি শিল্প জিনিসটা কী একটু একটু বুঝতে শুরু করলাম। আর আমাকে পশ্চিমের শিল্পকলা তো সব সময় আকর্ষণ করত।

১৯৭৩ এর এপ্রিলে যখন পিকাসো মারা যান, তার ওপর লেখার জন্য আমার খোঁজ পড়ল। বাংলাদেশ অবজারভার-এর যুগ্ম সম্পাদক তখন ছিলেন নজরুল ইসলাম। নিপাট একজন ভাল মানুষ, গুণী সাংবাদিক; উনিই আমাকে লোক পাঠিয়ে ডাকালেন, বললেন পিকাসোর ওপর লেখা চাই, একদিনের ভেতর। আমি লাইব্রেরিতে বসে বইটই ঘেঁটে একটা লেখা তৈরি করলাম, তাও আবার ইংরেজিতে। আমি হাতেই লিখে দিলাম। লেখাটা ছাপা হলো। শিল্পকলার ওপর সেই আমার প্রথম লেখা। শাহতাব নামে একজন শিল্পী ছিলেন, ময়মনসিংহে কাজ করতেন। খুব ভাল শিল্পী। তাঁর প্রদর্শনী হলো। তিনি আমাকে বললেন, আপনি তো পিকাসোর ওপর লিখেছেন, আমার ওপর একটা লেখা দিতে হবে ইংরেজিতে। লিখলাম। মারুফ, শাহাবুদ্দিন আর ইব্রাহিমের একটা প্রদর্শনী হলো শিল্পকলায়। আমি লিখলাম ওদের ব্রোশিউরে। তাদের ছবি বিক্রিতেও সাহায্য করলাম। অনেকে আসত, ছবি দেখত, তাদেরকে ছবি কিনতে উদ্বুদ্ধ করতাম।

ও. আ. : ছবি বোঝার জন্য পড়াশোনার কোনো ভূমিকা নেই তাহলে।

সৈ. ম. ই : উল্টোটাই তো ঠিক। পড়াশোনার বিকল্প নেই। টেকনিকটা না জানলে ছবি বুঝতে কিছুটা সমস্যা হয়। কীভাবে ওয়াশ হচ্ছে, কীভাবে রঙের ব্যবহার হচ্ছে- এগুলো না দেখলে তো বোঝা যায় না। যেমন মোস্তফা মনোয়ারের ছবি আঁকা দেখতাম। জলরং ছবির হয়ে ওঠাটা বুঝতাম। বাংলাদেশের জলরং শিল্পীদের মধ্যে গুরুস্থানীয় হচ্ছেন মোস্তফা মনোয়ার।

-

সংবেদী রঙে ও রেখায় প্রাণের উন্মোচন

-

অলস দিনের হাওয়া

-

লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের মর্মস্পর্শী ও দূরদর্শী সাহিত্যকর্ম

-

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের জিন্দা লাশ কি প্রকৃত লাশ

-

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের শিক্ষা দর্শন ও অলস দিনের হাওয়া

-

ধ্রুপদী বোধ ও ব্যাধির কবিতা

-

সুকান্তর কবিতায় বিপ্লবী চেতনা

-

সাময়িকী কবিতা

-

মগ্নচৈতন্যে সৌন্দর্যধ্যান

-

অধুনাবাদী নিরীক্ষার অগ্রসাধক

-

‘বায়ান্নর আধুনিকতা ও প্রগতিশীল ধারাকে বহন করতে চেয়েছি’

-

জাতীয় চেতনার অমলিন ধারক

-

নক্ষত্রের অনন্ত যাত্রা

-

আহমদ রফিক ও ভাষামুক্তি সাধনা

-

কবি আসাদ চৌধুরী : ঘরে ফেরা হলো না তাঁর

-

জীবনবোধের অনবদ্য চিত্ররূপ ‘স্বপ্নছোঁয়ার পদযাত্রা’