সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ২০২৫

লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের মর্মস্পর্শী ও দূরদর্শী সাহিত্যকর্ম

অনন্ত মাহফুজ

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ২০২৫

লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের মর্মস্পর্শী ও দূরদর্শী সাহিত্যকর্ম

অনন্ত মাহফুজ

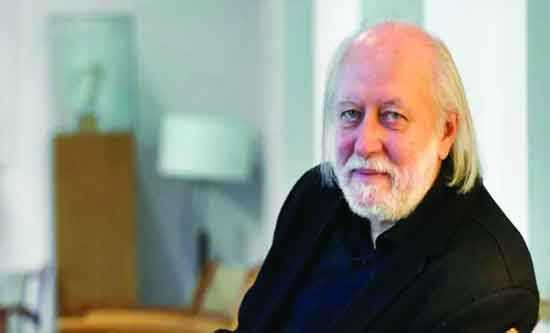

শিল্পের নিজস্ব শক্তি আছে। কারও কারও লেখায় এ শক্তি এতটাই প্রবল যে, তা সমাজ ও রাষ্ট্রে শাসন-শোষণের নিয়ন্ত্রাতাদের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সাহিত্যে এই শক্তিকে উপস্থাপন করেছেন ২০২৫-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ঔপন্যাসিক হাঙ্গেরিয়ান লেখক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই। তাঁকে নোবেল প্রদানের মোটিভেশনে বলা হয়েছে, “তাঁর মর্মস্পর্শী ও দূরদর্শী সাহিত্যকর্মের জন্য, যা প্রলয়ঙ্করী আতঙ্কের মধ্যেও শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।” ২০০২ সালে ইমরে কার্তেজের পর ক্রাসনাহোরকাই দ্বিতীয় হাঙ্গেরিয়ান যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন।

লাসলো ক্রাসনাহোরকাই প্রথম ইংরেজিভাষী পাঠকদের দৃষ্টিতে আসেন ‘দ্য মেলাঙ্কলি অব রেজিস্ট্যান্স’ ইংরেজিতে অনূদিত হবার পর। অল্প কিছুদিন পর এ উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন বেলা তার। তবে ততদিনে ক্রাসনাহোরকাই ইউরোপে এক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকণ্ঠ হিসেবে নিজের অবস্থান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিলেন। কাফকার লেখা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে তাঁকে। কাফকা যে তাঁর চিন্তার জগৎজুড়ে অবস্থান করেন তা তিনি প্রকাশ করেছেন ২০১৩ সালে লন্ডনভিত্তিক সাহিত্য ও দৃশ্যশিল্প বিষয়ক সাময়িকী ‘দ্য হোয়াইট রিভিউ’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, “যখন আমি কাফকা পড়ি না, তখন আমি কাফকার কথা ভাবি। আর যখন কাফকার কথা ভাবি না, তখন আমি সেই ভাবনাকেই মিস করি।” সুইডিশ একাডেমি ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখায় কাফকার প্রভাবের বিষয়টিও উল্লেখ করেছে, “লাসলো ক্রাসনাহোরকাই মধ্য ইউরোপীয় ঐতিহ্যের এক মহান মহাকাব্যিক লেখক, যার সাহিত্যিক ধারা কাফকা থেকে টমাস বার্নহার্ড পর্যন্ত বিস্তৃত এবং যা অযৌক্তিকতা (ধনংঁৎফরংস) ও বিকট অতিরঞ্জনের (মৎড়ঃবংয়ঁব বীপবংং) বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত।” ক্রাসনাহোরকাই দীর্ঘ বাক্যে লিখেন যেখানে একটি বাক্য কখনো কখনো পুরো এক পৃষ্ঠাজুড়ে বিস্তৃত থাকে। ডিস্টোপিয়ান বা অন্ধকারময় ভবিষ্যৎকেন্দ্রিক বিষয়বস্তু এবং নিরলস, দীর্ঘ-প্রবাহিত গদ্যরীতির জন্য বিশ^ সাহিত্যে পরিচিতি লাভে সমর্থ হয়েছেন ক্রাসনাহোরকাই।

লাসলো ক্রাসনাহোরকাই ১৯৫৪ সালের ৫ জানুয়ারি হাঙ্গেরির পূর্বাঞ্চলের শহর গিউলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের অর্ধেকের একটু বেশি আয়তনের হাঙ্গেরিতে তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন-নিয়ন্ত্রিত সরকার। তিনি অর্ধেক ইহুদি (যধষভ-ঔবরিংয) বংশোদ্ভূত। তাঁর বাবা গিয়র্গ ক্রাসনাহোরকাই ছিলেন আইনজীবী। মা জুলিয়া পালিনকাশ ছিলেন সামাজিক নিরাপত্তা প্রশাসনের কর্মকর্তা। তাঁর বাবা নিজের ইহুদি পরিচয় গোপন রেখেছিলেন এবং লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের বয়স যখন এগারো বছর তখন তিনি ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ করেন।

ক্রাসনাহোরকাইয়ের জন্মের পরে ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরীয় বিপ্লব সংগঠিত হয়। ২৩ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর স্থায়ী এ আন্দোলন “হাঙ্গেরীয় বিদ্রোহ” নামেও পরিচিত। এই বিপ্লব হাঙ্গেরির জনগণের এক ঐতিহাসিক গণআন্দোলন- যা তৎকালীন সোভিয়েত-নিয়ন্ত্রিত কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ^যুদ্ধ শেষে সোভিয়েত বাহিনী হাঙ্গেরি দখল করে এবং ১৯৪৯ সালে হাঙ্গেরিয়ান পিপলস রিপাবলিক নামে একটি কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এই সরকার কার্যত মস্কোর অধীনস্থ ছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্দেশে পরিচালিত হতো। জনগণ দ্রুতই বুঝতে পারে যে, স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি কেবল নামমাত্র। দেশজুড়ে রাজনৈতিক দমন, সেন্সরশিপ, গোপন পুলিশের নির্যাতন, খাদ্যসংকট ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করে।

এ আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল সোভিয়েত বাহিনী প্রত্যাহার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, একদলীয় শাসনের অবসান, জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক সংস্কার। যদিও ১৯৫৬ সালের বিপ্লবটি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়, তবুও এটি হাঙ্গেরির জনগণের স্বাধীনতার আকাক্সক্ষা ও সাহসিকতার প্রতীক হয়ে আছে। এই বিদ্রোহ প্রমাণ করে যে, সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণাধীন দেশগুলোও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত। এ-রকম রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বেড়ে উঠতে থাকেন লাসলো ক্রাসনাহোরকাই।

বিপ্লবের পর সোভিয়েতপন্থী নেতা জানোস কাদার ক্ষমতায় আসেন। তিনি তুলনামূলকভাবে নমনীয় সমাজতন্ত্র চালু করেন যাকে বলা হয় ‘গোলাশ কমিউনিজম’। মানুষ কিছুটা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পায়, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে হাঙ্গেরি তখনও সম্পূর্ণ সোভিয়েত ব্লকের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৮০-এর দশকের শেষ দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে মিখাইল গর্বাচেভ ‘গ্লাসনস্ত’ ও ‘পেরেস্ত্রইকা’ নীতি চালু করেন। এতে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও সংস্কারের দাবি জোরালো হয়। হাঙ্গেরি ধীরে ধীরে বহুদলীয় রাজনীতি পুনঃপ্রবর্তনের দিকে এগিয়ে যায়।

১৯৮৯ সালে হাঙ্গেরি তার কমিউনিস্ট সংবিধান পরিবর্তন করে এবং ‘হাঙ্গেরি প্রজাতন্ত্র’ নামে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। একই বছর হাঙ্গেরি অস্ট্রিয়ার সীমান্ত খুলে দেয় যা পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের পতনের প্রতীক হয়ে ওঠে। ১৯৯০ সালে প্রথম মুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে অ-কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয়। ১৯৯১ সালের ১৯ জুন সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ সৈন্যদল হাঙ্গেরি ত্যাগ করে। এই তারিখটি সাধারণভাবে সোভিয়েত প্রভাবের অবসানের আনুষ্ঠানিক দিন হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৯৯ সালে হাঙ্গেরি ন্যাটোর সদস্য হয় এবং ২০০৪ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেয়। এই দুটি সিদ্ধান্তই হাঙ্গেরির রাশিয়ার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা ও পশ্চিমমুখী কূটনীতির প্রমাণ।

এই পুরো রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গেই লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের বেড়ে ওঠা। তার শৈশব কেটেছে রাশিয়া-সমর্থিত কমিউনিস্ট সরকারের অধীনে। নিজের রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের অধীনে থাকার বিষয়টি তিনি মেনে নিতে পারেননি। ফলত তিনি একজন রাজনীতি সচেতন মানুষ হয়ে ওঠেন। দেখা যায়, ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখায় হাঙ্গেরির মানুষের দুর্দশা, সংকট ও শোষণ এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলো উঠে এসেছে। ১৯৭২ সালে এরকেল ফেরেঞ্চ উচ্চবিদ্যালয় থেকে ল্যাটিন ভাষায় বিশেষায়িত ডিগ্রি নিয়ে স্নাতক হন ক্রাসনাহোরকাই। এরপর ১৯৭৩ সালে তিনি জোসেফ আতিলা বিশ^বিদ্যালয়ে আইন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। তিন বছর পরে ১৯৭৬ সালে বুদাপেস্টের ইয়োৎভোশ লোরান্ড শি^বিদ্যালয়ে চলে যান এবং ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত আইন বিভাগে পড়াশোনা করেন।

তিনি ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত একই বিশ^বিদ্যালয়ের মানবিক অনুষদে হাঙ্গেরীয় ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। এখানে তার গবেষণার বিষয় ছিল লেখক সান্দর মারাইয়ের জীবন ও রচনা, বিশেষ করে ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার পর নির্বাসনে সান্দরের অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যকর্ম। পড়াশোনা শেষ করে ক্রাসনাহোরকাই ফ্রিল্যান্সার লেখক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিনি কোনো স্থায়ী একাডেমিক বা প্রাতিষ্ঠানিক চাকরিতে যুক্ত ছিলেন না; বরং সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য রচনাকেই মূল কাজ হিসেবে বেছে নেন।

তিনি জীবনে একটিই উপন্যাস লিখেতে চেয়েছিলেন। সুইডিশ রেডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৭১ বছর বয়সী ক্রাসনাহোরকাই এ কথা বলেছিলেন। তার প্রথম উপন্যাস ‘সাতানটাঙ্গো’ প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। কিন্তু নিজের প্রথম উপন্যাস পড়ার পর তিনি আগের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং আরেকটি বই লিখে নিজের লেখনীকে আরও উন্নত করতে চান। তিনি বলেন, “আমার জীবন এক স্থায়ী সংশোধন।” হয়তো তিনি এখনো নিজেকে লেখার জন্য প্রস্তুত করেই যাচ্ছেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে তার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণার উৎস সম্পর্কে ক্রাসনাহোরকাই বলেন, “সেটি হলো তিক্ততা”। তার চরিত্ররা অস্থায়ী এক জগতে বাস করে। বলা যায়, তা একপ্রকার অবিকল বেকেটীয় দৃশ্যপট, যেখানে থাকে ‘একটি গ্রামের রাস্তা, একটি গাছ।’ কিন্তু এই জগতগুলোকে তাদের জন্মভূমি পূর্ব ইউরোপীয় প্রেক্ষাপট থেকে আলাদা করা যায় না। ইউরোপের স্বঘোষিত প্রহরী হিসেবে, বিদেশি আগ্রাসনের ভয় নিয়ে হাঙ্গেরি দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে এক অতল গহ্বরের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা দেশ হিসেবে কল্পনা করেছে। সেই ভীতিগ্রস্ত কল্পনা, ষড়যন্ত্রমুখী মানসিকতা, আসন্ন বিপর্যয়ের পূর্বানুভূতি-যেগুলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইউরোপীয় রাজনীতিতে ভয়ানকভাবে পুনরুত্থিত হয়েছে তার সবই ক্রাসনাহোরকাইয়ের উপন্যাসে পাওয়া যায়।

‘সাতানটাঙ্গো’ উপন্যাস প্রকাশের পর হাঙ্গেরির সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। প্রথম উপন্যাসেই তিনি নিজেকে চেনাতে সক্ষম হন। উপন্যাসটি শুধু সমালোচকদের প্রশংসাই অর্জন করেনি, বরং ক্রাসনাহোরকাইকে আধুনিক হাঙ্গেরিয়ান সাহিত্যজগতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ উপন্যাসের গঠন জটিল, বাক্য দীর্ঘ (একেকটি বাক্য কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে) এবং উপন্যাসে উপস্থাপিত পরিবেশ ধ্বংস, স্থবিরতা ও মানবিক পচনের প্রতীক। তবে এ উপন্যাস প্রকাশের পর আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিচিতি পেতে বেশ অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হয় তাকে। বহু বছর পর উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হলে এটি বিশ^সাহিত্যে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে। ২০১৩ সালে ইংরেজি সংস্করণটি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ‘বেস্ট ট্রান্সলেটেড বুক অ্যাওয়ার্ড’ লাভ করে যা ক্রাসনাহোরকাইকে বিশ^সাহিত্যের অগ্রগণ্য ও আধুনিক লেখক হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দেয়।

হাঙ্গেরির এক প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে‘সাতানটাঙ্গো’ উপন্যাসের কাহিনি বিস্তৃত। এটিছোটো সমাজতান্ত্রিক গ্রামের পতনের গল্প যা আসলে সমগ্র পূর্ব ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থার এক অন্ধকার রূপক। সুইডিশ একাডেমি বলেছে, “এই উপন্যাসে কমিউনিজম পতনের ঠিক আগে হাঙ্গেরির এক পরিত্যক্ত সমবায় খামারে বসবাসকারী নিঃস্ব কিছু মানুষের জীবনকে গভীর ও ইঙ্গিতপূর্ণভাবে চিত্রিত করা হয়েছে।” মধ্য ইউরোপজুড়ে এই ধরনের সমবায় খামার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কমিউনিস্ট শাসনের শুরুতে যখন কৃষিজমি রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৮৯ সালে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটার সময় পর্যন্ত এই খামারগুলো দুর্ব্যবস্থা ও দারিদ্র্যের প্রতীকে পরিণত হয়। একাডেমি জানিয়েছে, ক্রাসনাহোরকাই বহুবার কাফকার ‘দ্য ক্যাসল’ উপন্যাসকে তার লেখালেখির প্রধান প্রেরণা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পুরস্কার ঘোষণার পর নোবেল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “বর্তমান বিশে^র অবস্থা নিয়ে ভাবলে আমি গভীরভাবে দুঃখিত হই, আর এই দুঃখই আমার গভীরতম অনুপ্রেরণা।” তাঁর উপন্যাসগুলোর প্রেক্ষাপট বিস্তৃত মধ্য ইউরোপের নিভৃত গ্রাম ও শহরজুড়ে- হাঙ্গেরি থেকে জার্মানি পর্যন্ত। এরপর তা অগ্রসর হয় সুদূর প্রাচ্যে, যেখানে চীন ও জাপানে তার ভ্রমণ গভীর প্রভাব ফেলেছিল। জার্মানি, নিউ ইয়র্ক ও ক্রোয়েশিয়ায় তিনি বসবাস করেছেন- যা তাঁর উপন্যাসে এসেছে। আমেরিকান সমালোচক সুসান সনতাগ তাঁকে সমসাময়িক সাহিত্যের সধংঃবৎ ড়ভ ঃযব ধঢ়ড়পধষুঢ়ংববা ‘প্রলয়ের মহাশিল্পী’ বলে অভিহিত করেছিলেন। সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে এটি সাধারণত এমন একজন লেখককে বোঝায় যিনি পৃথিবীর পতন, বিশৃঙ্খলা ও মানবজাতির অস্তিত্ব সংকটকে গভীর নান্দনিকতায় রূপ দেন।

নোবেলের জন্য মনোনীত হবার পর রেওয়াজ অনুযায়ী সুইডিশ একাডেমি থেকে পুরস্কারপ্রাপ্তকে ফোন করে খবরটি জানানো হয়। ক্রাসনাহোরকাইকে ফোন করেন জেনি রাইডেন। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার অনুভূতি কী এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্যামুয়েল বেকেটের নোবেল পাওয়ার অভিব্যক্তির উদাহরণ টেনে বলেন, “এটা শুধু একটি মহাবিপর্যয় নয়, এর চেয়েও ভয়াবহ কিছু”। এখানে উল্লেখ্য, স্যামুয়েল বেকেট তার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ঘটনাকে ‘বিপর্যয়’ বলে অভিহিত করেছিলেন। সংক্ষিপ্ত এ টেলিফোন আলোচনায় রাইডেন ক্রাসনাহোরকাইকে প্রশ্ন করেন, এই অন্ধকার সময়গুলোতে বেঁচে থাকার জন্য লেখালেখি আপনার কাছে কতটা অর্থবহ?” এ প্রশ্নের উত্তরে লাসলো ক্রাসনাহোরকাই বলেন, “লেখালেখি আমার কাছে খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি সাধারণত কখনো বলি না আমি কী লিখছি, আর আমার কোনো কবি বা লেখক বন্ধুকেও দেখাই না। আমি একটি বই লিখি, তারপর সেটি প্রকাশকের কাছে দিই। তারপর কিছু সময় নেই নিজের মতো। আর একদিন আবার নতুনভাবে শুরু করি, আগের চেয়ে একটু ভালো কিছু লেখার জন্য।”

ক্রাসনাহোরকাই মাত্র একটি উপন্যাস লেখার যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন তা তিনি রাখতে পারেননি; কারণ সে উপন্যাস পড়ে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই প্রথম উপন্যাস প্রকাশের প্রায় চার বছরের মাথায় প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস ‘মেলাঙ্কলি অব রেজিস্ট্যান্স’। উপন্যাসটি শুরু হয় এক অদ্ভুত ও আতঙ্কগ্রস্ত শহরে, একটি অনির্দিষ্ট হাঙ্গেরিয়ান প্রাদেশিক শহর, যেখানে সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে এক অচেনা ভয়ের ভারে নুয়ে আছে। একদিন শহরে আসে একটি রহস্যময় সার্কাস ট্রেন, যার একমাত্র প্রদর্শনী বস্তু একটি বৃহদাকার ও ভয়ংকর মৃত তিমি। এই তিমি যেন মৃত সভ্যতার এক জীবন্ত প্রতীক।

সার্কাসের সঙ্গে আসে এক রহস্যজনক ব্যক্তি, যার নাম দ্য প্রিন্স। সে শহরের জনতাকে উন্মত্ত করে তোলে, প্রচার করে বিশৃঙ্খলা, ভীতি আর বিদ্বেষ। তার উপস্থিতি শহরে একপ্রকার সামাজিক বিস্ফোরণ ঘটায়। শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে, মানুষ বর্বর হয়ে ওঠে এবং ‘সভ্যতা’ ভেঙে যায় এক অন্তর্গত ধ্বংসে। এই বিশৃঙ্খলার মাঝখানে দুই বিপরীত চরিত্র দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের একজন মিসেস এস্টার। সে স্বার্থপর ও ক্ষমতালোভী নারী যে শৃঙ্খলা রক্ষার নামে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে; অন্যজন ভালুশকা যে ঘটনাপ্রবাহে অনিচ্ছায় জড়িয়ে পড়ে। ভালুশকা সহজসরল, শিশুসুলভ আত্মা। সে বিশ^াস করে মহাবিশে^র সামঞ্জস্যে। সে মানুষকে শেখায়, কীভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের ঘূর্ণন বোঝার মাধ্যমে জীবনের সুর খুঁজে পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেই শৃঙ্খলা হলো এক বিষণœ, আত্মাহীন সমাজব্যবস্থা যেখানে মানুষ সত্য, সৌন্দর্য বা মানবতার কোনো অর্থ বোঝে না।

এ উপন্যাসে শৃঙ্খলা বনাম বিশৃঙ্খলার সংঘাত, মন্দের প্রকৃতি, সমাজের ভাঙন এবং মানুষের অর্থ অনুসন্ধানের চিরন্তন সংগ্রাম তুলে ধরা হয়েছে। এটি মূলত একটি রাজনৈতিক রূপক, যা সোভিয়েত-পরবর্তী পূর্ব ইউরোপের অনিশ্চয়তা, নৈতিক অবক্ষয় ও আদর্শহীনতার প্রতিচ্ছবি বহন করে। ‘তিমি’ এখানে একটি কেন্দ্রীয় প্রতীক যা পচন, অবক্ষয় ও সভ্যতার মৃতদেহের রূপক। ক্রাসনাহোরকাইয়ের দীর্ঘ, জটিল ও ঘন বাক্যগঠন যাকে তিনি একবার তুলনা করেছিলেন ‘ধীরে বয়ে চলা লাভার স্রোতের সঙ্গে’ তা এই উপন্যাসেও দেখা যায়। এ গ্রন্থে অনুচ্ছেদ ও অধ্যায়ের অভাব রয়েছে- যা পাঠকের মধ্যে এক অবিরাম, দমবন্ধ করা বিশৃঙ্খলার অনুভূতি তৈরি করে।

ক্রাসনাহোরকাইয়েরলেখায় প্রায়ই রাজনৈতিক আভাস থাকে। নিজের মতো করে রাজনৈতিক বিষয়গুলো উপন্যাসে উপস্থাপনের জন্য তার প্রশংসা করা হয়। কিন্তু তিনি নিজে দৃঢ়ভাবে তা অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, তিনি কোনো রাজনৈতিক উপন্যাস লেখেননি, রাজনৈতিক রূপক বা পলিটিক্যাল অ্যালিগরি লিখছেন। তিনি ২০১৪ সালে ‘দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস’কে বলেন, “আমি কখনো রাজনৈতিক উপন্যাস লিখতে চাই না। কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে আমার প্রতিরোধ রাজনৈতিক ছিল না, তা ছিল সমাজের বিরুদ্ধে।” তবুও তার লেখায় প্রায়ই দেখা যায় একনায়কতন্ত্রের সমালোচনা এবং ডানপন্থী মতাদর্শের উত্থান নিয়ে উদ্বেগ। ক্রাসনাহোরকাই হাঙ্গেরির একনায়ক নেতা ভিক্টর অরবান ও তার দল ফিদেস-এর কট্টর সমালোচক হিসেবেও পরিচিত।

তাঁর বইয়ের ইংরেজি অনুবাদক অটিলি মুলজেট বলেন, “যে সময় লেখকেরা সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললে হয়রানির শিকার হন, সে সময় ক্রাসনাহোরকাই খুবই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থান নিয়েছেন। তিনি ব্যাঙ্গাত্মক আয়না তুলে ধরেন হাঙ্গেরীয় সমাজের সামনে। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে নিজের অবস্থান প্রকাশ করে বলেছেন, তিনি অরবানের শাসন নিয়ে মোটেও সন্তুষ্ট নন।” ভিক্টর মিহাই অরবান (জন্ম ৩১ মে ১৯৬৩) আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও হাঙ্গেরির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। তিনি ২০১০ সাল থেকে হাঙ্গেরির ৫৬তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি ১৯৯৮ থেকে ২০০২ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ২০১০ সালে পুনরায় ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে তার নীতিমালা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়। তার সরকার গণতন্ত্রকে দুর্বল করা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করা, দুর্নীতি বৃদ্ধি এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সীমিত করার জন্য ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। অরবানের দ্বিতীয় মেয়াদে সংবিধান ও আইনব্যবস্থায় একাধিক বিতর্কিত সংশোধন আনা হয়। অরবান প্রায়ই নিজেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের রক্ষাকর্তা হিসেবে উপস্থাপন করেন। তবে একই সময়ে তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থ সহায়তা গ্রহণ করে তা নিজের ঘনিষ্ঠজন ও আত্মীয়দের মাঝে বণ্টন করেন যার কারণে তার সরকারকে অনেকেই ‘ক্লেপ্টোক্র্যাসি’ বলে অভিহিত করেছেন।

ক্রাসনাহোরকাই প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবানের কট্টর সমালোচক হলেও সাহিত্যে নোবেল পাওয়ার পর অরবান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্রাসনাহোরকাইকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন, “তিনি আমাদের জাতিকে গর্বিত করেছেন।” ক্রাসনাহোরকাই নিজেকে সামাজিক বা রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বক্তা হিসেবে দেখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। তিনি একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, তিনি নিজের কাজ নিয়ে আলোচনা করতে অস্বস্তি বোধ করেন এবং নিজেকে ‘সাহিত্যজগতের অংশ’ বলেও মনে করেন না। তিনি ‘দ্য প্যারিস রিভিউ’কে বলেন, “লেখা আমার কাছে একান্ত ব্যক্তিগত কাজ। আমার সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে লজ্জা লাগে। বিষয়টা এমন যে, কেউ আমার সবচেয়ে ব্যক্তিগত গোপন রহস্য জানতে চাইছে।”

ক্রাসনাহোরকাইয়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো-দ্য প্রিজনার অব উরগা (১৯৯২), ওয়ার এ্যান্ড ওয়ার (১৯৯৯), ডেস্ট্রাকশন এ্যান্ড সরো বিনিথ দ্য হেভেনস (২০০৪) এবং সবশেষ ২০২৪ প্রকাশিত সমলি ওদাভান। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দুটি ছোটোগল্পের বই-রিলেশনস অব গ্রেস (১৯৮৬) ও দ্য ওয়ার্ল্ড গোজ অন (২০১৩)। ক্রাসনাহোরকাই চলচ্চিত্রেও ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর লেখা থেকে ছয়টি সিনেমা বানিয়েছেন বেল তার (ইল্কষধ ঞধৎৎ): ড্যামনেশন (১৯৮৮),দ্য লাস্ট বোট (১৯৮৯), সাতানটাঙ্গো (১৯৯৭-২০০১), দ্য ম্যান ফ্রম লন্ডন (২০০৭) ও তুরিন হাউস (২০১১)। তাঁর লেখা অ্যান অ্যাঞ্জেল পাসড আবাভ আস গল্পে দুজন মৃতপ্রায় মানুষের দেখা মেলে, যাদের একজন অন্যজনকে বিশ^ায়নের বিস্ময় সম্পর্কে একধরনের রূপকথার গল্প বলে। সেই রূপকথার গল্প এবং দুই মৃতপ্রায় মানুষের বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। এ গল্পের মাধ্যমে তিনি ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার বিরুদ্ধে হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী অরবানের ‘নিরপেক্ষ’ থাকার নীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। অনেক সাহিত্যবোদ্ধা মনে করেন, সাতানটাঙ্গে, মেলাঙ্কলি অব রেজিস্ট্যান্স ও ওয়ার এ্যান্ড ওয়ার উপন্যাস লেখার পর ক্রাসনাহোরকাই যদি লেখালেখি বন্ধও করে দিতেন, তথাপি ওই তিন উপন্যাসই নোবেল পুরস্কারের জন্য যথেষ্ট হতো।

লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের সাহিত্যকর্ম আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের এক অনন্য ও জটিল অধ্যায়। তাঁর লেখাকে অনেক সমালোচক ‘ধ্বংসের নন্দনতত্ত্ব’ বা ধবংঃযবঃরপং ড়ভ ধঢ়ড়পধষুঢ়ংব বলে আখ্যায়িত করেছেন। দীর্ঘ, প্যাঁচানো, প্রায়শই বিরামচিহ্নহীন ও অবিরাম বয়ে চলা ধারাবাহিক গদ্য পাঠককে একধরনের অস্থিরতা, উদ্বেগ ও মানসিক চাপের ভেতরে ফেলে যা তাঁর উপন্যাসের বিশ^দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। গদ্যের বুননের ভিতর দিয়ে তিনি পাঠককে তাঁর লেখা উপলব্ধি করাতে সক্ষম হন। তিনি ভাষাকে যুক্তির পরিবর্তে আবেগ, আতঙ্ক ও মানবিক পতনের প্রতিফলন হিসেবে ব্যবহার করেন। ফলে তাঁর বাক্যভঙ্গি একদিকে কাব্যিক, অন্যদিকে গাঢ়ভাবে অস্তিত্ববাদী।

তাঁর রচনায় মানবজীবনের অনিশ্চয়তা, সভ্যতার পতন, আধ্যাত্মিক শূন্যতা ও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বার বার ফিরে আসে। তাঁর উপন্যাসে দেখা যায় এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ যেখানে মানুষ ক্রমাগত ভ্রান্তি, ভয় ও হতাশার মধ্যে টিকে থাকার চেষ্টা করে। তিনি প্রায়ই এমন চরিত্র নির্মাণ করেন যারা কোনো অন্তহীন অপেক্ষার মধ্যে থাকে, যেমন অপেক্ষা করে বেকেটের নায়কেরা। তাঁর রচনায় খ্রিস্টীয় প্রতীক, বাইবেলের উপমা এবং আধ্যাত্মিক সংকট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁর লেখায় ‘পতনের পরবর্তী পবিত্রতা’ (ঢ়ড়ংঃ-ধঢ়ড়পধষুঢ়ঃরপ যড়ষরহবংং) লক্ষ্য করা যায়, যেন মানবতার ধ্বংসের ভিতর দিয়েই তিনি মুক্তির সম্ভাবনা খুঁজে পান। তিনি গভীরভাবে রাজনীতি-সচেতন লেখক। পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রের পতনের পর হাঙ্গেরির রাজনৈতিক রূপান্তর এবং পশ্চিমা পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ-এই দুইয়ের সংঘাতে তাঁর চরিত্রেরা ভীষণভাবে ক্ষতবিক্ষত। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনা প্রমাণ করে, তাঁর সাহিত্যিক অবস্থান কেবল নান্দনিক নয়, নৈতিকও।

লাসলো ক্রাসনাহোরকাইকে অনেকে ফ্রান্?ৎস কাফকা, টমাস বার্নহার্ড এবং স্যামুয়েল বেকেটের উত্তরসূরি মনে করেন। তবে তার বোধ ও বিশ্লেষণ আলাদা সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর কল্পসাহিত্য ইউরোপীয় রূপকধর্মী চিন্তাসাহিত্যের এক সমৃদ্ধ ধারার সর্বশেষ সংযোজন, যার শিকড় খুঁজে পাওয়া যায় কাফকা ও বেকেটের স্বপ্নদর্শনের মধ্যে। তিনি কেবল ব্যর্থতাই দেখেন না, তাঁর মধ্যে এক নৈঃশব্দ্যময় সৌন্দর্যও তুলে ধরেন। তাঁর সাহিত্য হলো এক অস্থির ধ্যান যেখানে মানুষ, ইতিহাস এবং ঈশ^রের নীরবতা একত্রে মিলিত হয়।