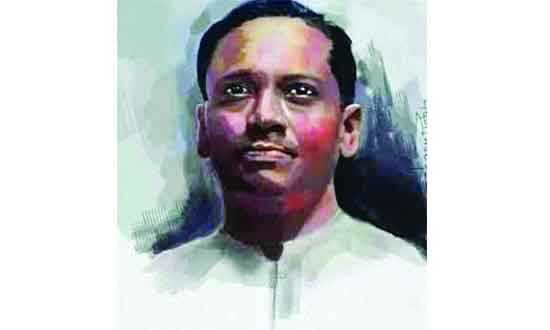

জীবনানন্দ দাশ

দূর-সময়ের সার্বভৌম কবি

কামরুল ইসলাম

জীবনানন্দ দাশ

দূর-সময়ের সার্বভৌম কবি

কামরুল ইসলাম

কবিতার বিহঙ্গ ডানা মেলে উড়তে পারে কেবল একজন সৎ ও খাঁটি কবির হাতেই।শব্দের নতুনতর প্রচ্ছায়ায় পরিব্যক্ত তাঁর কাব্য-প্রত্যয় ঘনীভবনের দূরতম পথরেখায় যেন এক প্রতীকী উড়াল। সেখানে দাঁড়িয়ে শঙ্কা ও প্রার্থনায় এগোতে এগোতে যে অন্ধকারের দিকে শেষমেশ যেতে যেতে বাধা পেয়ে আবারও এগোতে হয়- সেটি একটি অনুশীলনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তাদের জন্য যাদের মন বাঁধা পড়ে গেছেতাঁর কবিতার ঐন্দ্রজালিক সুতোয়। ‘অন্ধকারে সবচেয়ে সে-শরণ ভালো’: এই সূত্র ধরেও যে হাঁটা যাবে, সেটিও সব সময় সত্য নয়। তাঁর কবিতা,একথা ঠিক, অন্ধকারেই বেশি উজ্জ্বল। গোধূলির ম্লান আলোয় উৎভাসিত তাঁর অনেক কবিতাই আমাদের মনোভূমে এক বিচিত্র আলো ফেলে যায়। যে-কারণে কেউ কেউ হয়তো তাঁকে গোধূলির কবি বলেও ভাবতে পারেন,যদিও কোনো খ-িত পরিচয়ে তাঁকে বাঁধা দুষ্কর।অন্ধকার কিংবা গোধূলির কিংবা নক্ষত্রের আলোর বহুমাত্রিক কৃৎকৌশলে অধিকার থাকলে তার কাব্যজগতের এক মহৎ সুন্দরের দেখা পাওয়া কিছুটা সহজ হয়ে আসে কেবল। কিন্তু এগুলিই যে তাঁর কবিতা বোঝার কী-ওয়ার্ডস, তাই বা বলি কী করে। এটা ঠিক যে ‘কবিতার কথা’ পড়লে একজন বিদগ্ধ পাঠক জীবনানন্দ পড়ার কিছুটা সুবিধা পেয়ে যান, সেই সুবিধা দিয়ে সামগ্রিকতাকে ছোঁয়া যায় না, সেই সত্যও মেনে নিতে হবে।

আমি সৎ কবি বলতে সেইসব কবিকে বুঝি যারা জীবন ও কবিতাকে একাকার করে ফেলেছেন কিংবা কবিতার জন্য জীবনকে উৎসর্গ করতে রাজি আছেন। কবিতার মৃৎপাত্রে সংসার সাজিয়ে কবি জীবনানন্দ দাশ মাটির ঘ্রাণ নিতে নিতে মৃত্যু অবধি এক নক্ষত্রের ইশারায় কবিতার নন্দনভূমে জ্বালিয়েছেন এক অপার বিস্ময়ের আলো। সেই আলোর গুঞ্জরনে বাংলা কবিতার অবয়বে দেখা দিল যে ভিন্ন রকমের আভা তারই দ্যুতিতে আজো পথচলা আমাদের- এই বোধকে কে যেন ভেতর থেকে উসকে দেয় বার বার। আমাদের মনের আঙিনায় তার কবিতার যে প্রবল অভিঘাত আমাদের অন্য এক রসের জগতে নিয়ে যায়, তা এক ঈশ্বরিত আনন্দ-বেদনার চির বহমান তরঙ্গমালা । কবিতার শব্দ এমনকি আটপৌরে শব্দেরও যে কতটা শক্তি ও রহস্যের মধ্য দিয়ে যেতে পারে, জীবনানন্দ পাঠে আমরা তা সহজেই অনুধাবন করতে পারি। আমেরিকান কবি রিতা ডাব ভাষা বা শব্দের শক্তিমত্তা ও কল্পনার বিস্তার নিয়ে লিখেছেন-

Poetry is language at its most distilled and most powerful.The poetry that sustains me is when I feel that, for a minute, the clouds have parted and I’ve seen ecstasy or something.Without imagination we can go nowhere. And imagination is not restricted to the arts. Every scientist I have met who has been a success has had to imagine. (20th Century Poetry & Poetics, edited by Gary Geddes, 1996 )

কবিতার চঞ্চলা হরিণী ধরা দিয়েছিল তাঁর কাছে কোনো এক পউষ সন্ধ্যায়,তিনি বুঝেছিলেন ‘সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা হয়!’ অন্ধকারের যোনির ভেতরে তিনি সৃষ্টির অপার সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। প্রকৃতির নিবিড় অবলোকনের ক্ষমতা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর অন্তর্গত বিষাদ থেকে। অনেক ভেতরে খুঁড়ে খুঁড়ে সংগ্রহ করেছিলেন কবিতার আকর, মণি-মুক্তো, কৈবল্যের উড়ন্ত পত্রালি। তাঁর কবিতার অন্তরালে যে গানের দীপাবলি মনকে অন্যভাবে আবিষ্ট করে, সেখানেও আমাদের দাঁড়াতে হয়, ভাবতে হয় এই নির্জনতম কবির প্রজ্বলিত হৃদয়ের অভিজ্ঞান কীভাবে কালিক সত্যকে বহন করে বয়ে যায় কালান্তরে। ‘ধূসর পা-ুলিপি’ (১৯৩৬) প্রকাশের পর ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দকে একটি চিঠিতে লিখিছিলেন-

‘তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।’ এই দুটি বাক্যে তিনি ‘ধূসর পা-ুলিপি’র কবিকে যথার্থ সম্মান দিয়েছেন।

এজরা পাউন্ড বলেছিলেন- ‘The artist is the antennae of the race. He catches what is going to be in the air before the others do. ‘(ABC of Reading, 1934) এই অ্যান্টেনা যে কবি বা শিল্পীর যত শক্তশালী, তিনি তত বড়ো সংবেদনশীল কবি বা শিল্পী। জীবনানন্দ দাশ ছিলেন অনেক শক্তিশালী অ্যান্টেনার কবি। তিনি বিশ শতকের কবিতা আন্দোলনের প্রধান পুরুষ, যিনি খাঁটি কবিতার পক্ষেই ওকালতি করেছেন সারাটা জীবন। জীবনানন্দ দাশ সেই খাঁটি কবি, যাঁকে আমরা বাংলা আধুনিক কবিতার প্রধান রূপকার বললে তাতে কোনো অত্যুক্তি হবে না। বর্তমানে যাঁরা বাংলা কবিতার প্রধান কবি হিসেবে পরিচিত, তাঁদের সবাই-ই জীবনানন্দ দ্বারা প্রাথমিকভাবে প্রভাবিত ছিলেন এবং সে-প্রভাব কাটিয়ে উঠতে অনেককেই অনেক পথ হাঁটতে হয়েছে এবং অনেক বড় কবির কবিতায় আজো রয়ে গেছে জীবনানন্দীয় আবহ কোনো-না-কোনোভাবে। শামসুর রাহমান, শঙ্খ ঘোষ এবং উৎপলকুমার বসু থেকে শুরু করে অন্যরা,পঞ্চাশ-ষাটের সব কবি-ই বলতে গেলে জীবনানন্দের জগৎ হয়েই নতুন কবিতার পথ নির্মাণ করেছেন, আবার কেউ কেউ সে চেষ্টায় আজো অবিরাম পথ কেটে চলেছেন নিরলসভাবে। এবং একথা সত্য যে, জীবনানন্দ-মুক্তি আজকে কবি হয়ে ওঠার অন্যতম প্রধান শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ তাঁর কবিতা পাঠ আমাদের অস্তিত্বের অন্তর্তল এমনভাবে স্পর্শ করে যে তা হয়ে ওঠে অস্তিত্বের অনিবার্য পাঠ ।

তিনি বাঙালির হাজার বছরেরও বেশি সময়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-ইতিহাসকে আত্মস্থ করেছিলেন নিমগ্ন সাহসে এবং পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-নন্দনতত্ত্বের নানাবিধ অনুষঙ্গের অন্তর্গত নির্যাসও তিনি পান করেছেন সৃজনতেষ্টায় এবং তাঁর সবটুকু জীবনকে তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন কবিতার পাত্রে, যা আমরা পান করছি আজকের কবিরা পর্যন্ত গ-ূষে গ-ূষে এবং অনাগতকালের কবিরাও করবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ তিনি ‘সময়োত্তর’ কবি; কবিতা ও জীবনকে তিনি একাকার করে ফেলেছিলেন এবং জীবনকে মন্থন করে কবিতা অমৃত দিয়ে গেছেন আমাদের। তাঁর অস্থি-মজ্জার জারকরসে নির্মিত বিশাল সঞ্চয়-ই বাংলা কবিতার কালসঞ্চারী আলো, যার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাই আমাদের চিরায়ত বাঙালিসত্তার বিচিত্র বৈভব।

বিশ্বকবিতার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তার চেয়ে অনেক নিম্নমানের কবিই ‘নোবেল’ পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর কবিতার যদি ব্যাপক অনুবাদ সম্ভব হতো সে সময়ে এবং আমরা যদি তা কবিতাবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারতাম, তাহলে তিনি হয়ত বাা ‘নোবেল’ পুরস্কারেও ভূষিত হতে পারতেন। অবশ্য এই পুরস্কার পাওয়া না-পাওয়া নিয়েও রয়েছে রাজনীতি। পৃথিবীর অনেক বড় মাপের শিল্পীদের-ই তা দেওয়া হয়নি, আবার জ্যাঁ পল সার্ত্র তা প্রত্যাখ্যানও করেছিলেন। যাহোক, তিনি যে একজন বিশ্বমানের কবি, সে ব্যাপারে আজ আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছি। সেদিন ট্রামের তলে বাংলা কবিতার এই প্রোফেটের মৃত্যু থামিয়ে দিয়েছিলো কবিতার আধুনিক যাত্রার অপ্রতিরোধ্য গতিকে। তাঁর মৃত্যুর (২২ অক্টোবর, ১৯৫৪) এত বছর পরেও তিনি আজো এতটা-ই প্রাসঙ্গিক যে, তাঁর কবিতা আমাদের সময় ও প্রজন্মকে নতুন করে নাড়া দেয়। তাঁর কবিতা সেই টেক্সট, যা আজকের নতুন নতুন সাহিত্যথিওরিতে আলোচনা সম্ভব এবং এভাবেই তাঁর কবিতার নতুন নতুন পাঠ তাঁকে আরো নতুনভাবে বৃহত্তর পাঠকের কাছাকাছি নিয়ে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তাঁর অনেক কবিতা-ই জটিল ও বিস্ময়কর। ‘ফিরে এসো সুরঞ্জনা নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে’-এর অর্থ কী, এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা মুশকিল হলেও আমরা এ পঙ্ক্তি নির্মাণের কারুকার্যে চমৎকৃত হই। কবিতা বা যে কোনো লেখনশিল্পই যখন টেক্সট তখন তাঁর ভিতর বিশেষ কোন অর্থ খোঁজার প্রচেষ্টা আজ বাতুলতা মাত্র। তিনি তাঁর কবিতাকে টেক্সট করে তুলতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর কবিকৃতি তাঁর সময়ের অন্য কবিদের মতো ম্রিয়মাণ হয়ে যায়নি, বরং তাঁর কবিতার দ্বন্দ্ব-সংঘাত-বৈপরীত্য-জটিলতা পাঠককে আরও উৎসুক করে তুলছে ক্রমাগত।

জীবনানন্দের কবিতা ‘communicate’ করে before it is understood, তাঁর অনেক কবিতার-ই কাব্যরস আস্বাদনের পরেও তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য, রহস্যাবৃত থেকে যায়। ‘A poem should not mean but be’ যা জীবনানন্দের কবিতার ক্ষেত্রে সবচে’ বেশি সত্য হয়ে দাঁড়ায়। কবিতা যে ‘separate language’ এবং different Subjects’ সেকথা বিবেচনায় রেখে নির্বিঘেœ বলা যায় তিনি এক দূর-সময়ের কবি।

জীবনানন্দ দাশ একটি কবিতার গঠনে যে শ্রম ও সময় দিয়েছেন তা শঙ্খ ঘোষ-এর কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

“যদি তাঁর রচনাবলীর ভেরিওরাম সংস্করণ ছাপা হয় কখনো, দেখতে পাব যে কোন-কবিতায় কত অসংখ্য তাঁর পাঠান্তরের প্রক্রিয়া। আর তাঁর আপাত-বিহ্বল ‘কবিতার কথা’র প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করলে ধরা পড়বে, কবিতার শরীর নিয়ে, তাঁর ছন্দ নিয়ে কত সতর্কভাবেই ভাবতে চেয়েছিলেন তিনি দিনের পর দিন।” (ছন্দের বারান্দা)।

শঙ্খ ঘোষ থেকে আমরা আরো জানতে পারি যে ‘সহজ শব্দে শাদা ভাষায় লিখেছি বটে, কিন্তু তবুও কবিতাটি হয়ত অনেকে বুঝবে না; খাতায় এরকম মন্তব্য লিখে রেখেছিলেন জীবনানন্দ, তাঁর ‘ক্যাম্পে’ কবিতাটির বিষয়ে’ (ঐ) যা তাঁর অনেক কবিতার ক্ষেত্রেই সত্য; পরিচিত শব্দ আর পরিচিত ভূগোলের মধ্যেই এক দুর্বোধ্য লুকোচুরি খেলা।

এটা ঠিক যে, তাঁর কবিতা তাঁর উন্মেষকালে বাঙালি পাঠকের কাছে খুবই নতুন ও অপরিচিত ছিল। আজকে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তার কালেও তাঁর কিছু কিছু কবিতার অস্থি-মজ্জায় এমন অতিবর্তী কল্পনা ও চিন্তার প্রলেপ লেগে আছে, যা আমাদের বিভ্রান্ত করে। তিনি বলেছেন:

“মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো; কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি। এর থেকে বিচ্যুতির কোন মানেই নেই আমার কাছে। তবে সময়চেতনার নতুন মূল্য আবিষ্কৃত হতে পারে।” (কবিতা প্রসঙ্গ, কবিতার কথা)।

এই সময়চেতনার অপরিহার্য বোধ-ই কোনো কবিকে কালোত্তীর্ণ করে তোলে। তিনি যে সবার থেকে আলাদা, সে-ব্যাপারে তিনি নিজেই বলেছেন: ‘সকল বোধের মাঝে বসে/আমার নিজের মুদ্রাদোষে/আমি একা হতেছি আলাদা।’ পৃথিবীর অনেক প্রতিভাবান শিল্পীই এভাবে নিজের আলাদা সত্তার ঘোষণা নিজেই দিয়েছেন যখন অন্যেরা সেই আলাদা সত্তার খোঁজ পেতে ব্যর্থ হয়েছে। আমেরিকান কবি এড্রিয়েন রিচ যেমন তাঁর একটি কবিতার শেষ লাইনে বলেছেন, ...a whole new poetry beginning here....

আলে- অন্ধকারে যাই- মাথার ভিতরে

স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে!

স্বপ্ন নয়- শান্তি নয়- ভালোবাসা নয়,

হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!

আমি তারে পারি না এড়াতে

সে আমার হাত রাখে হাতে;

সব কাছ তুচ্ছ হয়, পণ্ড মনে হয়,

সব চিন্তা- প্রার্থনার সকল সময়

শূন্য মনে হয়,

শূন্য মনে হয়!

(বোধ)

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

‘সাময়িকী’ : আরও খবর

» কমলা দাশের প্রেমের কবিতা

» সাময়িকী কবিতা

» হননের আগে

» মায়াকন্যা

» লোরকার দেশে

» প্রেম ও নারীর বিষণ্ণ কুহক

» অস্তিত্ববাদী দীর্ঘশ্বাসের অন্তর্গত ছায়ালোক

» বুভুক্ষা শিল্পী ও একথালা ভাত

» লোরকার দেশে

» কয়েকটি নির্ঘণ্ট

» নূরুল হকের অপ্রকাশিত কবিতা

» বিষাদমাখা সুন্দরের ডাকহরকরা

» শিশিরস্নাত পদাবলি

» শিল্পের স্বাধীনতা মানেই মানুষের স্বাধীনতা

» লোরকার দেশে

» বনানীর ঢালু রাস্তা বেয়ে

» দিলারা হাফিজ-এর কবিতা

» বাংলা কবিতার উদ্ভাসিত স্বর

» শরীরী অশরীরী

» বিষণ্ণতার কবি আবুল হাসান

সম্প্রতি

আন্তর্জাতিক: পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে তুমুল সংঘর্ষ

অপরাধ ও দুর্নীতি: ব্যাগভর্তি জাল টাকা, হাসপাতালে বিল দেয়ার সময় আটক তিন

সারাদেশ: সীমিত আকারে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি