লালন শাহ

বিস্ময়ের সীমা নাই

হোসেন আবদুল মান্নান

লালন শাহ

বিস্ময়ের সীমা নাই

হোসেন আবদুল মান্নান

ফকির লালন সাঁই বা লালন শাহ এক বিস্ময়কর প্রতিভার নাম। তাঁর তিরোধান হয় আজ থেকে ১৩৫ বছর আগে। আজও তাঁকে ঘিরে বাঙালির বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি এবং তা সম্ভবও নয়। লালনের জন্ম-মৃত্যু, দীর্ঘ জীবনকাল নিয়ে দুনিয়ার গবেষকদের মধ্যে নানা মত ও পথ রয়েছে। মনে হয় এটাও এক অদ্ভুত রহস্যের অতলে ডুবে থাকবে অনন্তকাল। বলা আছে, ১৭৭৪ খ্রি.তৎকালীন বাংলার নদীয়া জেলার ছাপরা গ্রামে এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে লালনের জন্ম। তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন ১৭ অক্টোবর ১৮৯০ খ্রি.। কেউ কেউ বলেছেন,

তাঁর জন্মও অক্টোবর মাসে হয়েছিল। আজকের কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার গড়াই নদীর তীরবর্তী এক সাধারণ গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল। জন্মমৃত্যুর সেই হিশাবে লালন সাঁই ১২৫ বছর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কারও কারও মতে তিনি ১১৬ বছর জীবিত ছিলেন। তবে এ বিষয়ে সকল গবেষক একমত যে, লালন শাহ দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। মুসলিম রমণীর হাতের সেবা-শুশ্রƒষায় বসন্ত রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করায় নিজের পরিবার তাঁকে গ্রহণ করলেও শেষমেশ সমাজপতিরা তা মেনে নেয়নি। বরং অমানবিক যন্ত্রণা দেয়। তাই অভিমান করে ক্ষুব্ধ, বীতশ্রদ্ধ ও ব্যথিত হয়ে একদিন তিনি স্বজন, স্বজাতি ও স্বধর্ম ত্যাগ করেছিলেন। মধ্য বয়স থেকেই গৃহত্যাগী হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেন। কারও মতে তখন তাঁর বয়স ছিল ৪৩ বছর। বিস্ময় হলো, ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় বসবাস করেই তিনি অকল্পনীয় এক দীর্ঘ জীবন পান।

দুই.

লালনের কি আনুষ্ঠানিক কোনো লেখাপড়া হয়েছিল? এমন প্রশ্ন লক্ষ লক্ষ মানুষের, কোটি কোটি বাঙালির চিরদিনের জানার বিষয়ও তা। যৌবনের মধ্য ভাগে সংসার-বিচ্যুত, গৃহত্যাগকারী লালনের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার বিষয়ে কোথাও কিছু পাওয়া যায় না। অনেকেই তাঁকে অক্ষর জ্ঞানহীন বলেছেন। তবে জগৎ ও জীবন জিজ্ঞাসার প্রকৃত জবাব খুঁজে পেয়েছিলেন সিরাজ সাঁই নামের এক তত্ত্বজ্ঞ সিদ্ধ বাউল গুরুজীর সান্নিধ্যে এসে। লালনকে সিরাজসাঁই-ই বাউল-মরমিয়া মতবাদের দীক্ষা দান করেন। এবং সমাজের অন্ধত্ব, কুসংস্কার ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তাঁকে সজাগ করে তোলেন। তাই লালনের বহু গানে তাঁরই অবদান বিবৃত হয়েছে। বস্তুত লালনতত্ত্ব সিরাজ সাঁইয়েরই তত্ত্ব। লালন এই গুরুর অসামান্য ঋণ সর্বত্র অবলীলায় স্বীকার করে গেছেন। লালন ফকিরের জীবনকালকে ৭ ভাগে ভাগ করা হলে ৬ ভাগই কাটে মুসলমানদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ভেতরে। সেক্ষেত্রে তাঁর কথিত জীবনকাল ১১৬ বা ১২৫ বছর যা-ই হোক এর প্রায় শত বছরই মুসলিম ধর্মেকর্মে লালিত ও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। গবেষণা থেকে দেখা যায়, লালন ১৭/১৮ বছর বয়স অবধি হিন্দুদের ধ্যানধারণা, আচার-আচরণ, মহাভারতের পৌরাণিকতা আয়ত্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে আধ্যাত্মিক সাধনায় লালন সাঁই ঋদ্ধ ও শিক্ষিত হয়ে ছিলেন। তাঁর কাছে ধর্মের চেয়ে মানব জীবন বা মানবতন্ত্রই বড় ছিল। তাই বলে গেছেন, “সবাই বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন, / লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান:

বাউল দেহবাদী ধর্ম, আবার গুরুবাদী হিসেবেও পরিচিত। লালনের গুরু ছিলেন সিরাজ সাঁই। যিনি লালনকে মানুষের মধ্যেই পরমকে দেখার এবং অনুধাবন করার পথ প্রদর্শন করেছিলেন। লালন নিজেই বলেছেন, “মানুষ তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে / সে কি অন্য তত্ত্ব মানে”।

তিন.

জন্ম-মৃত্যুর বয়সের হিসাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লালন ফকিরের চেয়ে ৮৬ বছরের ছোট ছিলেন। ১৮৯০ সালে লালনের মৃত্যুকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স ২৯ বছর। কবি এবং গীতিকার হিসেবে রবি ঠাকুর তখনই ব্যাপক পরিচিতি পেয়ে গেছেন। গবেষকগণ জানান, শিলাইদহে বাউল গগন হরকরা বা গোঁসাই গোপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেও লালনের সাথে রবি ঠাকুরের প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ হয়নি। তবে তিনি লালন সাঁইজীর একজন ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লালনের গান প্রকাশ করে তাঁকে সুধী মহলে পরিচিত করে তুলেছিলেন। এমনকি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘গোরা’র শুরুর দিকেই বলেছেন-

“আলখাল্লা পরা একটা বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল”,

“খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়,

ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।”

এটা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও গানে বাউল সংগীতের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি লালন শাহ ফকিরের ২০টা গান ‘প্রবাসী’র ‘হারামনি’

সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি তাঁর ‘রিলিজিয়ন অব ম্যান’গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “বাউল গানে স্বদেশের চিত্তের একটা ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়। যা হিন্দু, মুসলমান সবার কথা বলে। কথিত আছে, রবীন্দ্রনাথ লালনের ২৯৮টি গান সংগ্রহ করেছিলেন। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ‘লালনগীতিকা’গ্রন্থে ৪৬২টি গান স্থান পায়। যদিও তাঁর গান নানাভাবে নানা জায়গায় সংগৃহীত হয়েছে। জনশ্রুতি আছে, কুষ্টিয়ায় জমিদারীর সুবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই লালনের কবরখানা বাঁধিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

চার.

লালন ফকির ছিলেন একাধারে আধ্যাত্মিক সাধক, মানববাদী বাউল কবি এবং ঋষিতুল্য দার্শনিক। তাঁর গান নিয়ে গবেষকগণ নানা মন্তব্য করেছেন। অন্নদাশঙ্কর রায় ও অন্যরা বলেছেন, এগুলো পুরোদমে লোকসংগীত। তাঁরা এগুলোকে সাধনাগীতের পর্যায়ে ফেলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এগুলোকে লোকসঙ্গীত বলে অভিহিত করেছেন। লালনের গান স্বমহিমায় শিল্প মানে উপনীত হয়েছে, তাঁর কাব্যবাণীতে যেমন দর্শন আছে, তেমনি আছে শিল্পশোভিত অনুভূতি। শব্দ প্রয়োগ ও ব্যবহারে লালন ছিলেন এক নিপুণকুশলী কবি ও গীতিকার। তাঁর কিছু কিছু গান শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালিকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাঁর গানের শব্দার্থ নানা ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। অলঙ্কার, অনুপ্রাস, উপমা, চিত্রকল্প রচনা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে লালন সাঁই ছিলেন অনন্য সাধারণ এক শিল্পী। তাঁর গানে বাংলারলোকজ শব্দ, তৎসম, আরবি, ফারসি, আঞ্চলিক শব্দের বিস্ময়কর ব্যবহারই তাঁকে চিরস্মরণীয় এবং চিরস্থায়ী আসন দান করে দিয়েছে। গবেষণায় বলে, ‘কেবল সংখ্যায় নয়, শিল্পগুণেও লালনের গান বাউল সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।’ একবার বিখ্যাত ‘হিতকরী’ পত্রিকার বরাতে বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হয়েছিল, “লালন নিজে লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে পরম প-িত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোনো শাস্ত্রই পড়েন নাই; কিন্তু ধর্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত।”

তাঁর বিখ্যাত গানগুলোর মধ্যে- * বাড়ির কাছে আরশি নগর / * কে কথা কয় রে দেখা দেয় না / * এমন মানব জনম আর কি হবে / * জাত গেল জাত গেল বলে

* আমি অপার হয়ে বসে আছি / * সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে / * আছে যার মনের মানুষ আপন মনে / * আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে / * ও যার আপন খবর আপনার হয় না / * মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি / * শুনি মরিলে পাব বেহেশত খানা ইত্যাদি।

উপরে উল্লিখিত গানগুলো সচরাচর বেশি গীত হয়ে থাকে বলেই হয়তো সর্বত্র লোকমুখে ধ্বনিত হয়। বলাবাহুল্য যে, লালনের অসংখ্য গান ইংরেজি এবং হিন্দিতে অনুবাদ হয়েছে, মুচকুন্দ দুবে, মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন, অধ্যাপক কবির চৌধুরী, ব্রাদার জেমস, মাহমুদ শাহ কোরেশি প্রমুখ অনুবাদ করে গেছেন।

পাঁচ.

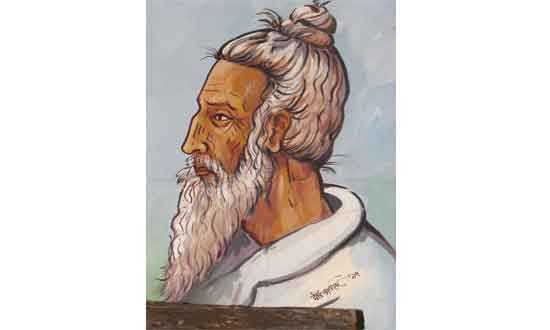

লালন ফকির হিন্দু না মুসলমান তা কখনোই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠেনি। ধর্ম, জাত-পাত নিয়ে তিনি সবসময়ই ছিলেন বিরক্ত এবং উদাসীন। যা তাঁর গানের ভেতর দিয়েই ফুটে উঠেছে বারবার। লালনের প্রতিকৃতি নিয়েও ব্যাপক গবেষণা আছে। সত্যতা নিয়ে সংশয় রয়েছে। বলা হয়, তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যে রেখাচিত্রটি এঁকে রেখেছিলেন তা-ই ইতিহাসের সম্বল। যদিও নন্দলাল বসুর রেখাচিত্রটি বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। যুগযুগ যুগান্তর ধরে লালন শাহের ওপর লিখিত বই পুস্তক বা নাটক, সিনেমায় প্রদর্শিত এ দুটো স্কেচই ব্যবহৃত হচ্ছে। লালনের জীবদ্দশায় তাঁর গুরুজী সিরাজ সাঁই এর পরে গবেষণায় কাঙ্গাল হরিনাথ এবং মীর মশাররফ হোসেনের উপস্থিতির ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাঁরা দু’জন লালনেরবন্ধু হিসেবে গণ্য ছিলেন। এবং তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁদেরকে গান শোনাতে যেতেন।

ছয়.

গবেষকগণ লালন ফকিরকে মহাত্মা বলেছেন। তাঁর গান বাংলাদেশ এবং বাঙালির হৃদয়ে একটা স্থায়ী ছাপ ফেলে রেখেছে। তাছাড়া বাংলা ভাষা যে ক্রমরূপান্তরিত ও বিকশিত হয়েছে তারও এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে লালনগীতির বাণী, সুর ও ছন্দমাধুর্যে। তাঁর গানের সঠিক সংখ্যা, সংরক্ষণের উপায়, আধুনিক স্বরলিপি তৈরি, সুর বৈচিত্র্যের ভা-ারকে রক্ষা করার যথাযথ উদ্যোগ আছে কিনা জানা দরকার। তবে বাউলদের মধ্যে ভাগাভাগি, মতবিরোধ বা রাজনীতির অনুপ্রবেশ এক্ষেত্রে মারাত্মক বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ নিয়ে আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বাউলদের অনৈক্য, আন্তকলহ বা মনগড়া তত্ত্ব ও তথ্যই এঁদের প্রধান দুর্বলতা। আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে বিখ্যাত বাঙালি লেখক, গবেষক ও একসময়ে কুষ্টিয়ার মহকুমা প্রশাসক আই,সি,এস অন্নদাশঙ্কর রায় ‘লালন ও তাঁর গান’ বইয়ের ভূমিকায় এমনই সংশয় প্রকাশ করে বলেছিলেন-

“শুনতে পাই লালনপন্থী বাউলদের মধ্যেও এখন দুই ভাগ। যাঁরা ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় বাস করেন তাঁরা এক সুরে গান। যাঁরা আখড়ার বাইরে বাস করেন তাঁদের গানের সুর আরেক। তাছাড়া যাঁরা লালনপন্থী নন অথচ লালনের গানও গেয়ে শোনান তাঁরা যে সুরে গান তা আরও এক রকম। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে।”

বাংলাদেশ এবং বাঙালির লালনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁর গানগুলোর অবিকৃত সুর ও বাণীকে হেফাজত করার কোনো বিকল্প নেই। লালন, হাছন, জালাল, শাহ আব্দুল করিম- এঁরা যে শুধু আমাদের এবং বাঙালির। এঁদের কথার ভেতরেই অনাগত কাল ধরে বেঁচে থাকবে বাংলা ভাষার আদিরূপ- সাহিত্য আর বাংলার মাটির সুধাগন্ধ।

‘সাময়িকী’ : আরও খবর

» কমলা দাশের প্রেমের কবিতা

» সাময়িকী কবিতা

» হননের আগে

» মায়াকন্যা

» লোরকার দেশে

» প্রেম ও নারীর বিষণ্ণ কুহক

» অস্তিত্ববাদী দীর্ঘশ্বাসের অন্তর্গত ছায়ালোক

» বুভুক্ষা শিল্পী ও একথালা ভাত

» লোরকার দেশে

» কয়েকটি নির্ঘণ্ট

» নূরুল হকের অপ্রকাশিত কবিতা

» বিষাদমাখা সুন্দরের ডাকহরকরা

» শিশিরস্নাত পদাবলি

» শিল্পের স্বাধীনতা মানেই মানুষের স্বাধীনতা

» লোরকার দেশে

» বনানীর ঢালু রাস্তা বেয়ে

» দিলারা হাফিজ-এর কবিতা

» বাংলা কবিতার উদ্ভাসিত স্বর

» শরীরী অশরীরী

» বিষণ্ণতার কবি আবুল হাসান

সম্প্রতি

আন্তর্জাতিক: পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে তুমুল সংঘর্ষ

অপরাধ ও দুর্নীতি: ব্যাগভর্তি জাল টাকা, হাসপাতালে বিল দেয়ার সময় আটক তিন

সারাদেশ: সীমিত আকারে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি