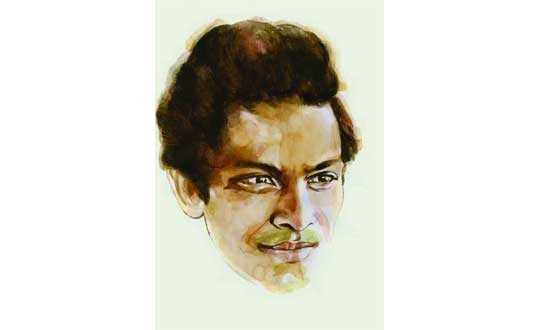

বিষণ্ণতার কবি আবুল হাসান

আনোয়ার মল্লিক

আবুল হাসান / জন্ম: ৪ আগস্ট ১৯৪৭; মৃত্যু: ২৬ নভেম্বর ১৯৭৫ : প্রতিকৃতি : মাসুক হেলাল

বাংলা কাব্যাকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কবি আবুল হাসান, যিনি ক্ষণকালের জন্য দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে যান। অবশ্য ‘আবুল হাসান’ নামের একটি কবিতায় তিনি মহাকাশের ছয়টি তারার এক রহস্যময় উপমায় নিজেকে চিত্রিত করেছেন। মাত্র আটাশ বছর বয়সে তাঁর কবিজীবনের অবসান ঘটে। এই স্বল্পকালীন জীবনে তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়: ‘রাজা যায় রাজা আসে’ (১৯৭২), ‘যে তুমি হরণ করো’ (১৯৭৪) এবং ‘পৃথক পালঙ্ক’ (১৯৭৫)।

কবি আবুল হাসান ষাটের দশকের কবি। ষাটের দশকের অধিকাংশ কবির মতো উচ্চকিত নয় তাঁর কবিতার স্বর। মৃদুস্বরে তিনি ব্যক্ত করেছেন আত্মকেন্দ্রিক দুঃখবোধ যা তাঁর নিঃসঙ্গ চেতনা থেকে উৎসারিত। কবি তাঁর এই নিঃসঙ্গতা ও বেদনাবোধকে শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় কবিতায় তুলে এনেছেন।

‘আমি জানি না দুঃখের কী মাতৃভাষা/ ভালোবাসার কী মাতৃভাষা/ বেদনার কি মাতৃভাষা/যুদ্ধের কি মাতৃভাষা।

আমি জানি না নদীর কি মাতৃভাষা/নগ্নতার কি মাতৃভাষা/ একটা নিবিড় বৃক্ষ কোন ভাষায় কথা বলে এখনো জানি না।” (মাতৃভাষা, রাজা যায় রাজা আসে)

অথবা,

‘বেদনার কী মাতৃভাষা /এখনো জানি না / শুধু আমি জানি, আমি একটি মানুষ/ আর পৃথিবীতে এখনও আমার মাতৃভাষা, ক্ষুধা!’ (প্রাগুক্ত)

ষাট এবং সত্তরের অস্থিরতা, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বাঙালির চিন্তা এবং মননে বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সাংস্কৃতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক- সবার সৃষ্টিতে সময়ের এই অভিঘাত প্রভাব ফেলে। ফলে তাঁদের কর্মে ও সৃষ্টিতে এক উচ্চকিত দ্যোতনার দেখা মেলে। তবে আবুল হাসান এই ডামাডোলের মধ্যেও নিজের কাব্যস্বরের শৈল্পিক কোমলতা ধরে রাখেন। মুক্ত, স্বাধীন স্বদেশের জন্য যে অপূরণীয় মূল্য দিতে হয়, প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথার সেই বিষাদময় চিত্রও কবি তুলে আনেন নরম শৈল্পিক বুননে:

‘অনেক রক্ত যুদ্ধ গেলো / অনেক রক্ত গেলো/ শিমুল তুলোর মতো সোনারুপো ছড়ালো বাতাস।/ ছোট ভাইটিকে আমি কোথাও দেখি না,/ নরোম নোলক পরা বোনটিকে আজ আর কোথাও দেখি না।/ কবল পতাকা দেখি,/ কেবল উৎসব দেখি,/ স্বাধীনতা দেখি,/ তবে কি আমার ভাই আজ ঐ স্বাধীন পতাকা?/ তবে কি আমার বোন, তিমিরের বেদীতে উৎসব?” (উচ্চারণগুলি শোকের, রাজা যায় রাজা আসে)

জীবনের অপ্রাপ্তি আর হতাশার মধ্যেই ছিল কবির বসবাস। এই বঞ্চনা, এই অপ্রাপ্তি কবিকে পীড়িত করেছে, ব্যথিত করেছে। ফলে চারদিকের মানুষ, প্রকৃতি, নিসর্গ, ফুল, পাখি- কোনো কিছুই কবিকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। বরং এইসব অনুষঙ্গ কবির মনে বিষাদের ছায়া ফেলে:

“আমার এখন চাঁদ দেখতে খারাপ লাগে,

পাখির জুলুম,মেঘের জুলুম, খারাপ লাগে।

কথাবার্তায় দয়ালু আর পোশাকে বেশ ভদ্র মানুষ খারাপ লাগে,

এই যে মানুষ মুখে একটা মনে একটা... খারাপ লাগে,

খারাপ লাগে।”

(আমি অনেক কষ্টে আছি, যে তুমি হরণ করো)

কবি আবুল হাসান জীবনকে কখনও গুরুত্ব দেননি। ছাত্র হিসেবে খারাপ ছিলেন না, কিন্তু লেখাপড়ায় মনোযোগ দেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু পড়াশোনা শেষ না করেই চলে এসেছেন। তাঁর হৃদয়ের সবটা জুড়েই ছিল কবিতা। মূলত কবিতাকে ভালোবেসেই পৃথিবীর আর সকল কিছুকে তিনি উপেক্ষা করেছিলেন। সংসারে বাঁধা না পড়ে সন্ন্যাসীর মতো অনিশ্চিত জীবনের হাতছানিতে কাটিয়ে দিয়েছেন ক্ষুদ্র একটি জীবন। জীবিকার তাগিদে চাকরি করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হননি। ফলে দারিদ্র্য ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। কী এমন অভিমান ছিল তাঁর, যে জীবনকে এতটা অবহেলা করা যায়? এমনকি অবহেলা করতে করতে জীবনকে পুড়িয়ে একেবারে নিঃশেষই করে দিলেন তিনি।

“প্রিয়তম পাতাগুলি ঝরে যাবে মনেও রাখবে না

আমি কে ছিলাম, কী ছিলাম- কেন আমি

সংসারী না হয়ে খুব রাগ করে হয়েছি সন্ন্যাসী

হয়েছি হিরণ দাহ, হয়েছি বিজন ব্যথা, হয়েছি আগুন!”

(সেই মানবীর কণ্ঠ, যে তুমি হরণ করো)

দুঃখ পাওয়ার জন্যই যেন কবির জন্ম। একারণে কারও প্রতি তাঁর কোনো অভিমান নেই, অনুযোগ নেই। একমাত্র তিনিই বলতে পারেন:

“ঝিনুক নীরবে সহো

ঝিনুক নীরবে সহো, ঝিনুক নীরবে সহে যাও

ভিতরে বিষের বালি, মুখ বুঁজে মুক্তা ফলাও!”

(ঝিনুক নীরবে সহো, পৃথক পালঙ্ক)

আবুল হাসানের শিল্প-সৌন্দর্যবোধ যেমন তীক্ষè, তেমনি তীব্র মানুষের প্রতি তাঁর মমতা, জীবনের প্রতি ভালোবাসা। আবুল হাসানের রচনাসমগ্রের ভূমিকায় কবি শামসুর রাহমান লিখেছেন, ‘আবুল হাসান মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত কবি, কবি ছাড়া আর কেউ নন। তাঁর প্রতিটি নিঃশ্বাসে বয়ে গেছে কবিতা। তাঁর এলোমেলো জীবনের ছাপ পড়েছে তাঁর কবিতাতেও।’

কবি-সমালোচক আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেছিলেন, ‘চূড়ান্ত ব্যবচ্ছেদ করলে তাঁর (আবুল হাসানের) ভেতরে মায়া ও মমতা, মানুষের জন্য দুঃখবোধ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না।’

এই মন্তব্যের যথার্থতা মেলে যখন কবি বলেন: ‘অতটুকু চায়নি বালিকা/অত শোভা, অত স্বাধীনতা!/ চেয়েছিল আরো কিছু কম,/আয়নার দ-ে দেহ মেলে দিয়ে/ বসে থাকা সবটা দুপুর, চেয়েছিল/মা বকুক, বাবা তার বেদনা দেখুক!/ অতটুকু চায়নি বালিকা/অত হৈরৈ লোক, অত ভিড়, অত সমাগম!/ চেয়েছিল আরো কিছু কম!/একটি জলের খনি/ তাকে দিক তৃষ্ণা এখনি, চেয়েছিল/ একটি পুরুষ তাকে বলুক রমণী!” (নিঃসঙ্গতা, যে তুমি হরণ করো)

আবুল হাসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু ক্লাস করতেন না। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের হলেও থাকতেন না। বিভিন্ন বন্ধুর বাসায় বা কারও মেসে রাত কাটিয়ে দিতেন। দিনরাত হইচই, আড্ডায় সময় পার হয়েছে তাঁর। জীবনের কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক ছিল না। নিখাদ বোহেমিয়ান একটি জীবন যাপন করে গেছেন তিনি। কবি মহাদেব সাহা বলেছিলেন, ‘হাসানের বোহেমিয়ানিজম ছিল অন্তর্গত। তাঁর রক্তের মধ্যে থাকায় এর জন্য বাইরের কোনো আবরণের প্রয়োজন হয়নি। কিছুটা লাজুক স্বভাবের হাসান নিজের অনেক দুঃখই লুকিয়ে রাখতেন নিজের মধ্যে। হাসানের মধ্যে সব সময়ই একজন দুঃখী মানুষ বাস করত।’ মহাদেব সাহার এই কথারই যেন প্রতিধ্বনি দেখি ‘এখন পারি না’ কবিতায়:

‘এখন পারি না, কিন্তু একসময় পারতাম!/ আমারও এক সময় খুব প্রিয় ছিল/ নারী, মদ, জুয়া ও রেসের ঘোড়া!/ আমিও গ্রহণ করে দেখেছি দুঃখকে/ দেখেছি দুঃখের জ্বালা যতদূর না যেতে পারে/ তার চেয়েও বহুদূরে যায় যারা সুখী।/ দেখেছি দুঃখের চেয়ে সুখ আরো বেশি দুঃখময়।” (এখন পারি না, যে তুমি হরণ করো)

আবুল হাসানের অন্তর জুড়ে মানুষের জন্য ভালোবাসার এক অনন্ত ফল্গুধারার বিস্তার ছিল। এই হিংসা-বিদ্বেষে ভরপুর পৃথিবীতে যুদ্ধ আর ধ্বংসে মেতে আছে মানুষ। বিনাশের নেশায় মত্ত এই মানুষের লোভ আর আধিপত্যের আকাক্সক্ষা তাকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। মানুষ সুদূর চাঁদের মাটিতে পা রাখছে, কিন্তু দৃষ্টির পাশে নিরন্ন-দরিদ্রের দিকে ফিরে তাকায় না। চারদিকের এই শঠতা আর নিষ্ঠুরতা দেখে কবির ব্যথিত উচ্চারণ: ‘মৃত্যু আমাকে নেবে, জাতিসংঘ আমাকে নেবে না,/ আমি তাই নিরপেক্ষ মানুষের কাছে, কবিদের সুধী সমাবেশে/ আমার মৃত্যুর আগে বলে যেতে চাই,/ সুধীবৃন্দ ক্ষান্ত হোন, গোলাপ ফুলের মতো শান্ত হোন

কী লাভ যুদ্ধ করে, শত্রুতায় কী লাভ বলুন?’ (জন্ম মৃত্যু জীবনযাপন, রাজা যায় রাজা আসে)

ঐ একই কবিতায় কবি বলেন: ‘আমাদের জীবনের অর্ধেক সময় তো আমরা/ সঙ্গমে আর সন্তান উৎপাদনে শেষ করে দিলাম,/ সুধীবৃন্দ তবু জীবনে কয়বার বলুন তো/ আমরা আমাদের কাছে বলতে পেরেছি/ ভালো আছি, খুব ভালো আছি?’ (প্রাগুক্ত)

কবি আবুল হাসান জীবনকে ভেঙেচুরে জীবনের বর্ণিল স্বরূপ দেখতে চেয়েছেন তাঁর কবিতায়। এজন্যই তাঁর কবিতায় বারবার ফিরে এসেছে মানুষ। মানুষের দুঃখময়তা, বিষাদ তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে শিল্পীর বিষণ্ণ তুলির নিপুণ আঁচড়ে। যেমন ‘ধরিত্রী’ কবিতায় কবি বলেছেন: ‘পাতা কুড়ানির মেয়ে তুমি কি কুড়োচ্ছো?/ -মানুষ, আমি মানুষ কুড়োই।/ আহত সব নিহত সব মানুষ, কারা বাক্স খুলে ঝরায় তাদের রাস্তাঘাটে।/ পঙ্গু- তবু পুণ্যে ভরা পুষ্প; তাদের কুড়োই আমি- দুঃখ কুড়াই।’ (ধরিত্রী, পৃথক পালঙ্ক)

কবি আবুল হাসানের কাব্যের পরতে পরতে দুঃখের বিস্তার, নিঃসঙ্গতার অমানিশা আর বিষণ্ণতার করুণ আর্তির প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ‘পাখি হয়ে যায় প্রাণ’ কবিতায় কবি নিজেকেই আদ্যোপান্ত মেলে ধরেছেন তাঁর অমোঘ উচ্চারণে:

‘অবশেষে জেনেছি মানুষ একা! / জেনেছি মানুষ তার চিবুকের কাছেও ভীষণ অচেনা ও একা!/ দৃশ্যের বিপরীত সে পারে না একাত্ম হতে এই পৃথিবীর সাথে কোনোদিন।’ (পাখি হয়ে যায় প্রাণ, রাজা যায় রাজা আসে)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপিকা ডক্টর সুরাইয়া খানম এবং তরুণ কবি আবুল হাসানের গভীর অনুরাগের কাহিনী তখন সকলের মুখে মুখে। পিজি হাসপাতালে আবুল হাসানের অসুস্থতার সময়ে তাঁর শয্যাপাশে অনিন্দ্য রূপবতী সুরাইয়া খানমের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ছিল এই অনুরাগেরই বহিঃপ্রকাশ। কবির শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ছায়ার মতো তাঁর পাশে ছিলেন তিনি। আবুল হাসান মারা গেলে তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা ছিল হাসানের সমাধি যেন ঢাকাতেই হয়। তারপর সুরাইয়া খানমও আর দেশে থাকেননি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্রথমে ইংল্যান্ডে চলে যান। পরবর্তীতে বুকের গভীরে সঞ্চিত অনন্ত প্রেম নিয়ে আমেরিকার মরুময় অ্যারিজোনা রাজ্যে নিভৃতে, নিঃসঙ্গে জীবনের বাকি দিনগুলো অতিবাহিত করেন।

‘অপরূপ বাগান’ কবিতায় কবি আবুল হাসান লিখেছিলেন: ‘চলে গেলে- তবু কিছু থাকবে আমার: আমি রেখে যাবো/ আমার একলা ছায়া, হারানো চিবুক, চোখ, আমার নিয়তি।’ (অপরূপ বাগান, পৃথক পালঙ্ক)

আবুল হাসান চলে গেছেন সত্যি, কিন্তু তাঁর স্মৃতি ও সৃষ্টি থেকে গেছে। থেকে যাবে যুগ যুগ ধরে। আবুল হাসানের কবিজীবনের ব্যাপ্তি ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; মাত্র দশ বছরের। এই স্বল্পকালীন জীবনেই বাংলা কবিতায় তিনি অমোচনীয় একটি ছাপ রেখে গেছেন। তাঁর কবিতা সাধারণ পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং কবিতার বিদগ্ধ বোদ্ধাও তাঁকে উপেক্ষা করতে পারেননি। এখানেই তাঁর কবিজীবনের সার্থকতা।