উপ-সম্পাদকীয়

পূর্ণাঙ্গ আম গবেষণা প্রতিষ্ঠান কেন নেই?

জাহাঙ্গীর সেলিম

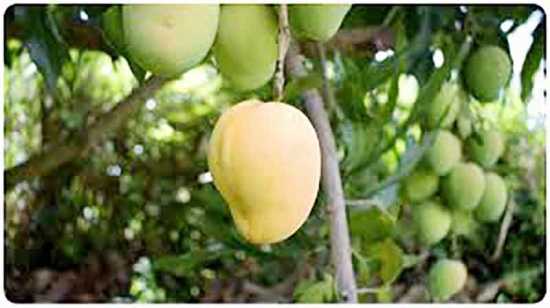

ফলের রাজা আম। শুধু বাংলাদেশিদের জন্যই এটা প্রযোজ্য নয়, বিশ্বের অনেক অনেক দেশের লোকজনও সে রকমই মনে করেন। আমকে ফলের রাজা হিসেবে অনেক বিদেশিরাও স্বীকার করেন।

দেশে আম গবেষণা ঢিলেঢালা। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইঅজও) একটা মহীরুহ প্রতিষ্ঠান হলেও আম গবেষণায় সাফল্য সেভাবে চোখে পড়ে না। অনেক সময় পাশের দেশের গবেষণালব্ধ আম এ দেশে একটা নম্বর লাগিয়ে বারি আম নামে চালানো অব্যহত রয়েছে। শুধু আম্রপালি আম সারাদেশে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে, যদিও এটি পাশের দেশ থেকে আনা হয়েছে। কিন্তু সাফল্যের ফিরিস্তি তাদের অনেক। বারি-৪ আম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের লেট ভ্যারাইটি আশ্বিনা আমের সঙ্গে আমেরিকা মহাদেশের কোন একটা আমের সংমিশ্রণে উজ্জ্বল বর্ণের এক প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। এতে আশ্বিনা আমের অবদান অনেক বেশি কিন্তু নামকরণ করা হয়েছে বারি-৪ নামে। বারি-৪ নামকরণের অধিকার কোন যুক্তিতে করা হয়েছে? দেশীয় আম আশ্বিনাকে উপেক্ষা করে উদ্ভট নামকরণ!

পৃথিবীতে নতুন কোন প্রজাতির পাখি, ফুল, ফল আবিষ্কৃত হলে সেটির আদি স্থান এবং উৎপত্তি রহস্য খুঁজে বাহির করে প্রথমে মাদার প্রজাতি অনুসারে তা নাহলে সেই দেশের উপযোগী একটি উপযুক্ত নাম বেছে নেয়া হয় এবং পৃথিবীব্যাপী প্রচার লাভ করে। বাস্তব সত্য আমরা গবেষণার মাধ্যমে আমের জাত উদ্ভাবনের বিরোধী নই, কেবল নামকরণ নিয়ে আমাদের আপত্তি। কেননা বারি-৪ নামকরণে একটি অশনি সংকেতের অশুভ ছায়ায় পৃথিবী থেকে চিরতরে আশ্বিণা হারিয়ে যেতে পারে এবং একইভাবে গোপালভোগ, খিরসাপাত, ল্যাংড়া, ফজলি আমের ক্ষেত্রেও একই পরিণতি দেখা দিতে পারে।

আমের উন্নত থেকে উন্নততর গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। দেশে বছরে একবার পরিমাণ মতো আম উৎপাদন অনিশ্চিত, সেখানে বিদেশে বছরে দু-তিনবার অর্থাৎ বিভিন্ন মৌসুমে উৎপাদিত হয়। আর কতকাল ধরে ভিন দেশের আমকে বারির ব্যাজ লাগানো চলতে থাকবে? ফলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে দেশে আম গবেষণা কি সন্তোষজনক? উল্লেখ্য, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ১৯৮৫ সালে নামকাওয়াস্তে বারির অধীনে একটি আম গবেষণা কেন্দ্র চালু করা হয়। নামে মাত্র দু-একজনকে সেখানে পদায়ন করে কেন্দ্রটি চালু হয়। এভাবে কোনো কারণ ছাড়াই ১৯৯০ সালে কেন্দ্রটি গুটিয়ে ফেলা হয় এবং একই স্থানে উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র নামকরণ করা হয়। সেখানে আমসহ আরও অনেক ফলের ওপর গবেষণা কাজ চলছে। আম গবেষণার জন্য যে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয় সে উদ্দেশ্য ভাটা পড়ে এবং এক সময় গৌণ হয়ে ধার করা গবেষণায় পরিণত হয়। ফলে দেশে আম গবেষণা এখন পর্যন্ত মৌসুমি উৎপাদন ছাড়া যোজন যোজন দূরে অবস্থান।

বাগান মালিকদের অভিযোগ, অতিরিক্ত হরমোন প্রয়োগের ফলে কয়েক বছরের মধ্যে আম গাছ মরে যাচ্ছে। হরমোন, স্প্রে, সেচ, সার, রাসায়নিক ক্যামিকেল প্রয়োগ ইত্যাদির ফলে উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু কী পরিমাণে? উৎপাদনের পরিসংখ্যানে গরমিল। ২৪-৮-২০২১ তারিখে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কর্মশালায় কৃষিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসেবে আমের উৎপাদন ২৫ লাখ টন দাবি করা হয় (২০-১৯-২০২০) এবং রপ্তানি মাত্র ১৬২৩ টন (২০২০-২০২১) । কিন্তু বিবিএসের পরিসংখ্যানে আমের উৎপাদন ১৫ লাখ টন। ফলে কোন পরিসংখ্যান সঠিক?

অন্যদিকে রপ্তানির জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করে বিশ্ব বাজার ধরে রাখা, বাজার সম্প্রসারণ, অসাধু ব্যবসায়ী ও সরকারি কর্মকর্তাদের মন-মানসিকতার পরিবর্তনের সঙ্গে মনিটরিং ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এজন্য সবদিক বিবেচনা করে জাতীয় স্বার্থে ‘আম নীতি’ ঘোষণা করার সময় দ্বারে কড়া নাড়ছে। জাতীয় আম নীতি দ্বারা দেশের আমচাষিদের স্বার্থ রক্ষাসহ কেমিক্যাল বাণিজ্যে লাগাম টানা, সেচ যন্ত্র, পাম্প, সার ইত্যাদির পরিমিত ব্যবহার, গুণগত মান নিশ্চিত করে ব্যাগিং করা আম রপ্তানি করার ছাড়পত্র ইত্যাদি আম উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমের মৌসুমে কাঁচা-পাকা আমের বহুবিধ ব্যবহার ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। শুধু জেলার মধ্যে গেরস্ত বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের মুখরোচক আচার তৈরি করে বছরজুড়ে খায়। অথচ কচি থেকে পোক্ত হওয়া পর্যন্ত যে পরিমাণ কাঁচা পাকা আম ঝরে পড়ে নষ্ট হয় তার পরিমাণ হাজার হাজার টন। সম্প্রতিককালে পাল্প উৎপাদনে সামান্য ব্যবহৃত হয়। কানসাট এলাকায় গৃহবধূরা অতিরিক্ত পাকা ও ঝরেপড়া আমের আমসত্ত্ব তৈরি করে। বাজারে আমসত্ত্বের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। ঝরেপড়া কাঁচা আম প্রায় প্রতিটি পরিবারে শুকিয়ে আমচুর তৈরি করে। বছরজুড়ে বিভিন্ন টক রান্নায় আমচুর উপকরণ হিসেবে বহুল ব্যবহৃত। এক কথায় কাঁচা-পাকা আমের বহুমুখী ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। এই নিয়ে বাণিজ্যিক উদ্যোগ নেই।

পাকা আমের আঁটি এ দেশে বর্জ্য হিসেবে ফেলে দেয়া হয়। কিন্তু আমাদের দেশের খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানীদের ফেলে দেয়া আঁটি সম্পদ হিসেবে বিবেচনার উদ্রেক এখনো করেনি। আঁটির খোলস বাদ দেয়ার পর প্রায় তিন লাখ টন (১৫ লাখ টন হিসেবে) ভেতরে শাঁস পাওয়া যাবে, যা ভোগ্যপণ্য হিসেবে খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহৃত হতে পারে। এভাবে দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় বাড়তি তিন লাখ টন খাদ্য অনায়াসে যোগ হতে পারে। এই শাঁসের পেস্ট চকলেট, মিষ্টি, বেকারিতে ব্যবহার করা যাবে। বেকারিতে যেখানে নিম্নমানের উপাদান দ্বারা চমকপ্রদ সামগ্রী তৈরি করা হয়, সেখানে আমের আঁটির পেস্ট অর্গানিক পণ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্যতার দাবি রাখে। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে এ আঁটির পেস্ট বেকারিতে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। আরও চমকপ্রদ তথ্য হলো, তারা বিদেশেও রপ্তানি করছে এবং রপ্তানির ভালো বাজার রয়েছে। এ প্রবন্ধকার ১০-৭-২০১৮ তারিখে সংবাদ- এ ‘আমের আঁটি বর্জ্য না সম্পদ’ শিরোনামে প্রবন্ধ লিখে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা চালায়। প্রবন্ধকার আরও উৎসাহী হয়ে ইধহমষধফবংয ঈড়ঁহপরষ ড়ভ ঝপরবহপব ধহফ ওহফঁংঃৎরধষ জবংবধৎপয, ইঈঝওজ-এর চেয়ারম্যান এবং একই সঙ্গে ইঈঝওজ রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রত্যেক পরিচালকে আলাদা চিঠির সঙ্গে পত্রিকার কাটিং প্রেরণ করে দৃষ্টি আকর্ষণের প্রচেষ্টা চালায়। কেননা তিন লাখ টন খাদ্য প্রতি বছর দেশে অবহেলায় বর্জ্যে পরিণত হচ্ছে। অথচ চালের কুঁড়া ব্যবহার করে ভোজ্যতেল এবং পরিত্যক্ত হাড় সংগ্রহ করে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ ক্যাপসুলের খোলস তৈরি করা হচ্ছে এবং বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

২০০০ সালের শুরুতে ঢাকাস্থ জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এক অকাল প্রয়াত চিকিৎসা বিজ্ঞানী আমের আঁটির পেস্ট ব্যবহার করে উন্নতমানের ভোজ্যতেল তৈরি করতে সক্ষম হন। কিন্তু অল্প বয়সে তার জীবনাবসানের কারণে গবেষণা আলোর মুখ দেখেনি। অথচ চলতি বছরে ভোজ্যতেলের তুঘলকি কারবারে দেশবাসীর দুর্ভোগ চরমে পৌঁছে।

ওপরে বর্ণিত ঘটনাবলী ও তথ্যাদির আলোকে নিশ্চিন্তে বলা যায় দেশে আম গবেষণা অত্যন্ত হতাশাজনক। অন্যের গবেষণাকৃত নতুন জাত বিশেষ প্রতিষ্ঠানের নামে নম্বর ঝুলিয়ে কত দিন চলবে? চাই নিজস্ব গবেষণা ও দক্ষ জনশক্তির বিকাশ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- ধান গবেষণা কেন্দ্র অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, নিত্য নতুন গবেষণায় ঋদ্ধ হচ্ছে দেশ এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান রেখে চলেছে। আম হতে পারে এক উল্লেখযোগ্য কৃষি পণ্য যা দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনাময় পণ্য। এ জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা।

উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে এমনিতেই বৃষ্টির পরিমাণ কম। তার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এ প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। ভূগর্ভস্থ পানি অনেক জেলায় নিঃশেষের পথে। তা ছাড়া কৃষি বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো- উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে ধান চাষ সীমিত করে কম সেচের ফসল উৎপাদনে মনোযোগ দেয়া। সে ক্ষেত্রে অন্যান্য ফসলের সঙ্গে আম হতে পারে এক সম্ভাবনাময় ফসল এবং উৎপাদনে প্রাধান্য দেয়া যুক্তিযুক্ত। আমবাগানে সেচের পরিমাণ অনেক কম এবং বিনা সেচেও উৎপাদন হয়। এত সব কারণ ও উপাত্ত বিবেচনা করে জাতীয়ভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বায়ত্তশাসিত ‘ম্যাংগো ইনস্টিটিউট অ্যান্ড রিসার্চ’ প্রতিষ্ঠা করার সময় হয়েছে। দক্ষ জনবল নিয়োগ ও সে সঙ্গে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাগার সমৃদ্ধ একাডেমিক এ প্রতিষ্ঠানে ভবিষ্যতে দেশ-বিদেশের শিক্ষার্থীদের গবেষণা ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদানের মতো করে গড়ে তোলা আবশ্যক। কোন প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে গড়ে তোলা হলে উদেশ্য ও গবেষণার সুযোগ রহিত হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

[লেখক : গবেষক]

-

ফলের রাজ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম

-

তৃতীয় শক্তির জন্য জায়গা খালি : বামপন্থীরা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারে না

-

জমি আপনার, দখল অন্যের?

-

সিধু-কানু : ধ্বংসস্তূপের নিচেও জেগে আছে সাহস

-

বাংলার অনন্য লোকসংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক চেতনা

-

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাম্পান

-

তিন দিক থেকে স্বাস্থ্যঝুঁকি : করোনা, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া

-

দেশের অর্থ পাচারের বাস্তবতা

-

খাদ্য নিরাপত্তার নতুন দিগন্ত

-

আবারও কি রোহিঙ্গাদের ত্যাগ করবে বিশ্ব?

-

প্লান্ট ক্লিনিক বদলে দিচ্ছে কৃষির ভবিষ্যৎ

-

ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরী করতে করণীয়

-

রম্যগদ্য : ‘ডন ডনা ডন ডন...’

-

ইরান-ইসরায়েল দ্বন্দ্ব : কে সন্ত্রাসী, কে শিকার?

-

সুস্থ ও শক্তিশালী জাতি গঠনে শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব

-

প্রতিরোধই উত্তম : মাদকমুক্ত প্রজন্ম গড়ার ডাক

-

বিকাশের পথকে পরিত্যাগ করা যাবে না

-

বর্ষা ও বৃক্ষরোপণ : সবুজ বিপ্লবের আহ্বান

-

প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধে শিক্ষকের করণীয়

-

পারমাণবিক ন্যায়বিচার ও বৈশ্বিক ভণ্ডামির প্রতিচ্ছবি

-

পরিবেশের নীরব রক্ষক : শকুন সংরক্ষণে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন

-

মশার উপদ্রব : জনস্বাস্থ্য ও নগর ব্যবস্থাপনার চরম ব্যর্থতা

-

ভুল স্বীকারে গ্লানি নেই

-

ভাঙনের বুকে টিকে থাকা স্বপ্ন

-

একটি সফর, একাধিক সংকেত : কে পেল কোন বার্তা?

-

দেশের কারা ব্যবস্থার বাস্তবতা

-

ইসলামী ব্যাংক একীভূতকরণ : আস্থা ফেরাতে সংস্কার, না দায়মুক্তির প্রহসন?

-

রম্যগদ্য : চাঁদাবাজি চলছে, চলবে