পার্বত্য আদিবাসী সংস্কৃতির ভেতর-বাহির

হাফিজ রশিদ খান

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে বৈচিত্র্য ও বিভাম-িত সাংস্কৃতিক আদলটি চোখের দেখায় ও মনের আলোয় সবচেয়ে ভালো অনুধাবন করা যায় তাদের লোকায়ত বা ঐতিহ্যবাহী উৎসব বা পার্বণগুলোতে। এ যেমন জাতিগতভাবে আলাদা-আলাদাভাবে, তেমনি যৌথ অংশগ্রহণের কল-কোলাহলের ভেতরেও। তবে এক্ষেত্রে নববর্ষ (পয়লা বৈশাখ) উদযাপন ও পুরোনো বছরকে নিজস্ব রীতিনীতির অনুসরণে বিদায়দানের তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় উল্লিখিত বিষয়টি অধিকতর প্রতিভাত হয়। নববর্ষের উৎসব স্বতন্ত্রভাবে গোত্রীয় রঙের আবেষ্টনেও রঙদার, আবার যৌথতায়ও প্রাণবন্ততার প্রতীক হয়ে আছে ওই জনপদে। পার্বত্য অঞ্চলের এই ঐতিহ্যটি সুদূর প্রাচীনকালের পরম্পরাবাহী। বিগত জীবনের সকল ধরনের বিমর্ষতা ও বেদনার ভারকে হেলায় উজিয়ে নববর্ষ এখানে আসে বহুদিন পর হর্ষভরা পরমাত্মীয়ের ঘরে ফেরার আনন্দের মতো। বাইরের প্রবল উল্লাসকর আবহের ভেতরে খুব সন্তর্পণে নিজ-নিজ ধর্মীয় কৃত্যটুকুও পালন করে ওরা নির্বিবাদী সমারোহে।

এটি মূলত চৈত্র সংক্রান্তির উৎসব। এখানকার আদিবাসী জাতির মানুষেরা এ সময়ে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের বৈশাখী উৎসবের চাঞ্চল্যের মতোই পুরো জনপদের ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রচনায় সচেষ্ট থাকে ক্লিষ্ট অতীতকে পেছনে রেখে। তারা মনপ্রাণ খুলে প্রতিবেশীর সঙ্গে যুক্ত হতে যেন বিপুল আনন্দভৈরবীতে মেতে ওঠে এ সময়ে। একসময় রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার শহরাঞ্চলে নববর্ষ পালনের আনুষ্ঠানিক শিরোনাম ছিল ‘বৈসাবি’। ত্রিপুরা সমাজের ‘বৈসু’ বা ‘বৈসুক’, মারমা সমাজের ‘সাংগ্রাই’ আর চাকমা সমাজের ‘বিজু’র প্রথম অক্ষরটি নিয়ে একদা ‘বৈসাবি’ শব্দবন্ধটি গঠিত হয়েছিল। এখানে জাতিগত সমন্বয়-চিন্তার একটি সূত্র আভাসিত হতে থাকলেও তাতে ধ্বনিত হচ্ছিল কেবল ওই অঞ্চলের প্রধান তিন জাতি চাকমা-মারমা ও ত্রিপুরাদের কণ্ঠস্বর। উল্লিখিত ‘বৈসাবি’ শব্দ-সমবায়েই যা অনেকটা স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাকমা-মারমা ও ত্রিপুরাসহ সর্বজনস্বীকৃত এগারোটি বাদে আরও কয়েকটি সংখ্যাস্বল্প আদিবাসী জাতির বৈচিত্র্যময় ভাষা-সংস্কৃতি, সেসব ভাষায় রচিত ও লোকপ্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, কাহিনি-কিংবদন্তি ও জনপ্রিয় গাথাকাব্য রয়েছে। এখানকার সুপরিচিত সেই এগারোটি আদিবাসী জাতি হলো : ম্রো, খুমি, বম, খিয়াং, চাক, লুসাই, তঞ্চঙ্গ্যা, পাংখোয়া, ত্রিপুরা, মারমা ও চাকমা। এছাড়া এখানে রাখাইন, সান্তাল (সাঁওতাল), অহমিয়া বা আসামী, গুর্খা বা নেপালি, রেংমিটচা জনগোষ্ঠীর কিছু সদস্যও সম্প্রীতিময় জীবনের ধারা বয়ে চলেছে আদিকাল থেকে। এবং এদের মধ্যেও নিজস্ব পরিসরে ভাষা ও লোকায়ত আচরণের ভিত্তিতে নববর্ষযাপনের রেওয়াজ রয়েছে। অন্যদিকে ‘বৈসাবি’ শব্দবন্ধে উল্লিখিত সকল জাতির ভাষিক ও সাংস্কৃতিক স্পন্দনটি যেন পুরোপুরি ধারণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে সময়ের তালে ভাষা, শিক্ষা ও জাতিগত সচেতনতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য পারিপাশির্^ক বাস্তবতার নিরিখে ‘বৈসাবি’ শব্দবন্ধটি ওই জনপদ থেকে নিঃশব্দেই আড়ালে চলে গেছে বলা যায়। সেই স্থলে এখন প্রত্যেক আদিবাসী জাতি তাদের পুরাকালীন নিয়মে, নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির আলোকে আলাদা-আলাদাভাবে বর্ষবিদায় ও বরণ উৎসব পালনে মনোযোগী, তবে যৌথযাপনার উদ্ভাসনকে বিসর্জন দিয়েও নয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষাভাষি অঞ্চলে নববর্ষের বৈশাখী উৎসব পালন আর পার্বত্য জনপদের আদিবাসীদের নববর্ষযাপনের জৌলুশ ও আনন্দময় পারিপাশির্^কতা একদিক থেকে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো। বলা যায়, আদিবাসী সংস্কৃতিতে এখন যে স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেও অকৃত্রিম মন-মননে সকলের সঙ্গে যুক্ত হবার আকুতি বা বাসনা পরিদৃষ্ট হয়, তার মূলে আছে বাঙালির পুরাকালীন সমন্বিত সংস্কৃতিচর্চার পশ্চাৎ প্রেক্ষাপট। স্বাধীন রাষ্ট্রবিনির্মাণের পর বাঙালি যা হারিয়ে ফেলেছে বা হারাতে বসেছে প্রায় নানা তির্যক ও বাঁকা স্্েরাতের আবর্তে পড়ে।

পুরোনো বছরকে বিদায় জানানো ও নতুন বছর বরণের এ আয়োজনে আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গেরও তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিফলন ও সংশ্লেষণ ঘটে। সমতল এলাকার মানুষ যেমন নানা প্রাণবান আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে নববর্ষবরণে মেতে ওঠে, তেমনি রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় বসবাসরত আদিবাসী মানুষেরাও তাদের নিজ-নিজ জীবনযাপন ও প্রথাসম্মত লোকাচারের আলোকে বর্ষবরণে শামিল হয় কয়েক দিন আগে থেকেই। দেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলের মতো এখানেও এ সময়ে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন নামধারী মেলা ও অনুষ্ঠানের। গেরস্তালি নানা সামগ্রীর সঙ্গে এসব মেলা ও উৎসবে সুলভ হয়ে ওঠে নিত্যনতুন ও ব্যতিক্রমধর্মী নানা ধরনের হস্তশিল্প ও পণ্যসম্ভার। পুতুল নাচ, নাগরদোলা, সার্কাস, বিভিন্ন স্বাদ ও রঙের বৈচিত্র্যময় খাদ্যসামগ্রীর উপস্থিতিও এ সময় দৃষ্টি আকর্ষণ করে সকলের। বয়োজ্যেষ্ঠ নরনারী, গৃহকর্তা-কর্ত্রীদের পাশাপাশি শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতীরা এই উৎসবে শামিল হতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে নতুন পোশাকে সেজে। ছুটির আমেজ নিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে দেশ-অভ্যন্তরের দূরবাসী বা প্রবাসীরা ঘরে ফেরার চেষ্টায় থাকেন সকল বাধা ও সীমাবদ্ধতা ডিঙিয়ে।

দুই

তিন পার্বত্য জেলায় বসবাসরত আদিবাসী জাতিগুলো ও বাঙালিদের একাংশ বছর বরণ ও পুরোনো বছরকে বিদায় জানানোর পূর্বাহ্নে প্রকৃতিতে রূপবৈচিত্র্যের ডালি নিয়ে হাজির থাকা বসন্তের অন্তিম, ¯িœগ্ধ আবহের মতোই নিজেদের সাজাতে থাকে নিতান্ত বৈষয়িক ও নান্দনিক প্রয়োজনের অভিসারে। তারা নতুন কুঁড়ি ও ফুলের গন্ধ নিয়ে উড়ে বেড়ানো ভ্রমর ও প্রজাপতির মতো, নিরুদ্দেশ শূন্যে ভাসমান শিমুলতুলোর মতো পাওয়া-না-পাওয়ার আনন্দ-বেদনার দোদুল্যমানতায় সুদূরের সন্ধানে মন-গহনে কাঁপতে থাকে। তাদের মনের দেউড়িঘরে চিকন গতর নিয়ে কুলকুল বয়ে চলে যেন ঝিরি ও ঝরনার কুলুকুলূ আনন্দধ্বনি। ছায়া ও রোদের ভেতর ঘেমে নেয়ে ওঠা শরীরে মৃদুমন্দ বাতাসের ছোঁয়া সুখাবেশ আনে ক্ষণে-ক্ষণে। পিনোন-খাদি-রিনাই ও থামির সৌন্দর্যে উচ্ছল তরুণীদের ভিড়ের মতো রাঙা ভালোবাসা সর্বত্র চক্কর দিয়ে-দিয়ে কী যেন, কারে যেন খোঁজে। হাস্য কোলাহলে স্বজন-প্রিয়জনের ঘরে-ঘরে গিয়ে শ্রদ্ধা, প্রীতি সম্ভাষণ জানানোর জন্যে ওরা অপেক্ষায় থাকে সেই নতুনের যা অতীব প্রত্যাশিত। বৃহত্তর পার্বত্য অঞ্চলের বাঙালি হিন্দু ও বডুয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা আদিবাসীদের সমতালে বৈশাখ উদযাপনের ধারাকে যতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাপনে অভ্যস্ত এখানে, ঠিক ততটাই যেন নিস্পৃহ দেখা যায় ওখানকার বাঙালি মুসলমানদের। ওরা নতুন বছরের এ আবহে প্রথাগত ধর্মীয় কর্মকা-ে কেমন যেন আরও বেশি ঝুঁকে থাকতে পছন্দ করে। আর ঠিক এ সময়ে আদিবাসী যুব ও তরুণসমাজ নিজেদের জাতিগত দৃষ্টিকোণের আলোকে কাব্য ও ছোটোকাগজ প্রকাশনা, গানের আসর, চিত্রপ্রদর্শনী ইত্যাদি চিন্ময় অনুষ্ঠানাদির আয়োজনে মেতে ওঠে সুবিপুল হল্লায়।

নতুন বছরকে কেন্দ্রে রেখে প্রকাশিত হওয়া ওখানকার কয়েকটি সাময়িকপত্র, গবেষণাকর্ম, কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস ও স্মারকপুস্তকের নাম প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাক- তৈচিংগ্লি, ত্যঠা, ক্লেং, কাওয়াং, অখ্যাইক, আমাঙ, তৈনগাঙ, তোকজিং, হিল চাদিগাং, রঁদেভু, চেদ্না, সুবলং, চালৈন, সাংগ্রাইং, ঘিলেকোজোই, সাংগু, মাজারা, রিঝি, রেগা, লান, জ্বলি যার বুবর বুক, রানজুনি, আঙ, খুযুঙ, তানজাং, আলাম, গঙার, লাম্প্রা, পহ্র জাঙাল, লাঙ, মনুসা, বরক, অধিকার, লু, কাকশাংমি, হাজলং, পোত্যে আমল, উজনী, নিধুকটুক, জাংফা, লাকসা, সরান, বাকসা, তনাওতা, পৈর্যাক, গিরিধারা প্রভৃতি। ম্রো, চাক, খুমি, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, মারমা, চাকমা ও বাংলা প্রভৃতি জাতির শব্দভান্ডার থেকে শিরোনাম হিশেবে নেওয়া উল্লিখিত সাময়িকপত্রগুলোতে ওখানকার আদিবাসী জাতিগুলোর ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষায়ও প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা মুদ্রিত হতে দেখা যায়।

এই উৎসব ঘিরে কবিতা-ছড়া ও মননমুখী বই, পত্রপত্রিকাও প্রকাশিত হয় সোল্লাসে, যেমন- ৮ চাকমা তরুণ কবির কবিতার সংকলন ‘আবেদি’ (নবপ্রাণ, ২০২৫)। কক ক্রিয়েটিভস, হাদুক পাড়া-খাগড়াছড়ি সদর থেকে বিশিষ্ট কবি ও চিন্তক মথুরাবিকাশ ত্রিপুরার ভূমিকা সম্বলিত এ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত তরুণ কবিরা হলেন : মাদ্রিদেবী চাঙমা, শান্তিজীবন চাঙমা, পাভেল চাঙমা, আশাধন চাঙমা, হেমা চাঙমা, শ্লোক চাঙমা, লিলা চাঙমা, আইলন চাঙমা, ‘মারমা লোকছড়া’ (চিংলামং চৌধুরী, ২০২৫), চিংলামং চৌধুরীর গবেষণাকর্ম ‘মারমা কাব্যকথা’ (২০২৫), উনাইশৈ মারমার কাব্যগ্রন্থ ‘বুনোফুল’ (২০২৪), চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যার কাহিনিকাব্য ‘পেয়ংখুলা’ ব ছ’ (২০২৪), কবি শিশির চাকমা সম্পাদিত ‘নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন’ (২০২৪), মুকুলকান্তি ত্রিপুরা সম্পাদিত ‘আমার ভাষায় আমার সাহিত্য’ (২০২৩), কর্মধন তঞ্চঙ্গ্যা সম্পাদিত ‘তঞ্চঙ্গ্যা কবিতা : জুমপাহাড়ের সুবাসিত ফুল’ (২০২৩), এলিসন চাকমার কাব্যগ্রন্থ ‘নির্বোধের পা-ুলিপি (২০২৩), চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যার ‘লেবা কবিতা’ (অস্ফুট কবিতা, ২০১৯), কে. ভি. দেবাশীষ চাক্মার উপন্যাস, অধিকার’ (২০০৭) প্রভৃতি। সমসাময়িক কালের বার্তাবাহী সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক এসব প্রকাশনার পরতে-পরতে থাকে আদিবাসী সমাজের দুঃখ-বিষাদের কথা, লুপ্ত হয়ে যাওয়া লোকজ প্রথাসমূহ নিয়ে প্রবীণের স্মৃতিচারণ, যৌবন হারানোর সেই দীর্ঘশ^াস আর আক্ষেপের ঘনঘটা। ফেলে আসা দিনগুলোর সুখদুঃখের কাহন, স্বপ্ন দানা না-বাঁধার মর্মান্তিক আহাজারিও। আবার অলুক্ষণে সব বাধা উজিয়ে অগ্রসর বিশ্বের বুকে পা রাখার পীবর অঙ্গীকারের কথাও থাকে প্রকাশনাগুলোর মুদ্রিত অক্ষরের ভাঁজে-ভাঁজে।

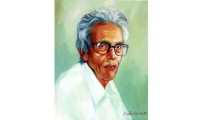

এখানকার গীতিকবিতার ঘরে চাকমা সমাজ সমৃদ্ধ ও ব্যঞ্জনাম-িত। একই মাত্রায় মারমা গানের প্রাণচাঞ্চল্য ও তাদের নৃত্যের মসৃণ গতিবেগ জীবনের অফুরন্ত সম্ভাবনার কথা বলে লালিত্যে ও অতুল মাধুর্যে। তঞ্চঙ্গ্যা ও ত্রিপুরা গানের উজ্জ্বল ভাবময়তা স্বপ্ন ও বাস্তবতার সাংঘর্ষিকতাকে পরম নৈপুণ্যে মিলিয়ে দিয়ে নতুন শপথগ্রহণের কথা বলে। এসব গানের বাণী ও সুরের মমতায় সংবেদী আত্মায় জাগে জীবনজুড়ে বিস্তৃত বহুমাত্রিক তাৎক্ষণিকতা ও বৈরাগ্যের আবেদনময় তান। রঙ-তুলির জোরালো উপস্থাপনার নান্দনিক টানাপোড়েন আদিবাসী সমকালীন চারুকর্মকে সাবলীলতার উচ্ছ্বাস দান করেছে। চিত্রকরেরা জীবনের সহজতা ও মুগ্ধতা আর অপ্রাপ্তিকে খোলসা করতে রঙের ভাষা প্রয়োগে পারঙ্গম। পুরাকালের চুনীলাল দেওয়ান, প্রবীণ রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা আর একালের কনকচাঁপা চাকমা, চ হ্লা অং মারমা, খ্য হ্লা মং, জিংমুন লিয়ান বম নিঃসন্দেহে আদিবাসী চারুশিল্পীদের মধ্যে উল্লেখনীয় সম্মুখসারির নাম এখন। এখানে কবিতার শ্যামলিমায় চাকমা সমাজের সম্পৃক্ততা ও ঋদ্ধি যেন একটু আগুয়ান। কবি ও প্রান্ধিক সুগত চাকমা ননাধন, মৃত্তিকা চাকমা, শ্যামল তালুকদার, শিশির চাকমা, কবিতা চাকমা, ঝিমিতঝিমিত চাকমা, তরুণ চাকমা, সজীব চাকমা, মুক্তা চাকমা, প্রগতি খীসা, সুগম চাকমা, নির্মলকান্তি চাকমা, ক্লিনটন চাকমা, ম্যাকলিন চাকমার কথা তো এখানে এসেই যায়। অন্যদিকে ললিতকলার নন্দনকাননে নিজেদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছেন নিরন্তর লেখালেখি, কাব্যপ্রকাশ, লিটলম্যাগ সম্পাদনা ও গীতিকবিতায় মারমা সমাজের অগ্রসর চিন্তনের ধারকেরাও। মারমা সমাজের প্রবীণ ক্য শৈ প্রু (খোকা মাস্টার), মংক্যশোয়েনু নেভী, মং সিং ঞো, চ থুই ফ্রু, অংশৈসিং মংরে, গুইমারা উপজেলার উ শ্যে প্রু মারমা, খাগড়াছড়ি সদরের কবি চিংলামং চৌধুরী জেগে থাকেন নিজস্ব মারমা বাচনে, মারমাই উচ্চারণের স্বতন্ত্রতায়। বিশেষ করে মংক্যশোয়েনু নেভী ও মং সিং ঞো কবিতারচনার পাশাপাশি মননশীল গদ্যরচনা করে তাঁদের সুবেদী চৈতন্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন সুধীসমাজে।

ত্রিপুরা ও তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের কাব্যচর্চার সমকালীন ধারাটাও বেশ স্পষ্ট। প্রভাংশু ত্রিপুরা, শোভা ত্রিপুরা, মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা, মন্ত্রজয় ত্রিপুরা, মলয় ত্রিপুরা কিশোর, তর্ককুমার ত্রিপুরার কবিতা ও গদ্য বেঁচে থাকার নানাকৌণিক সংগ্রাম ও তাৎপর্যকে ছুঁয়ে যায়। প্রয়াত গল্পকার ও কবি শ্রীবীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা নিজস্ব চিদাকাশের যে মানবিক আল্পনা এঁকে গেছেন তারই ধারায় লগ্নকুমার তঞ্চঙ্গ্যা, কর্মধন তঞ্চঙ্গ্যা, জয়সেন তঞ্চঙ্গ্যা, মিলিন্দ তঞ্চঙ্গ্যা ও পরবর্তী প্রজন্ম এগিয়ে চলার পথনির্দেশনা পাচ্ছেন। বান্দরবানের ম্্েরা ভাষার কবি-লেখক সিং ইয়ং ম্রো, ইয়াংঙান ম্রো, চাক জনগোষ্ঠীর পাই থুই চাক, অংখ্যাইন চাক, খুমি সমাজের লেলুং খুমি কবিতা ও গদ্যচর্চায় ম্রো, চাক ও খুমি আদিবাসী সমাজের সাহিত্যিক ও মননগত দিগন্ত উন্মোচন করে চলেছেন অক্লান্ত গতিতে।

তিন

এই গদ্যের মূল প্রণোদনাকে স্বীকার করে বলা যায়, পার্বত্য আদিবাসী জাতিগুলো তাঁদের অতীত জীবনের মুগ্ধতা আর বাস্তবের নিবিড় প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করে এক নতুন পথে বেরিয়ে পড়েছেন। তাঁদের চেতনায় রয়েছে নতুনের আবাহন, সমৃদ্ধির স্বপ্ন, বেঁচে থাকার উল্লাস আর দ্রুত পরিবর্তমান সময়ের প্রতি গভীর অভিনিবেশ ও তার ইতিবাচক দিকগুলো আত্তীকরণের বৌদ্ধিক প্রয়াস। সম্ভবত সে কারণেই পার্বত্য আদিবাসীরা নববর্ষের আননে প্রতিবারই এঁকে দিতে চান নিজেদের অস্তিত্বের বর্ণালি বিলবোর্ড, যেখানে সুগত চাক্মা ননাধন-এর ভাষায় লেখা থাকে :

পধত্ এবার লাম্ সমারি আয় সমারে-

পধত্ যেগোই হ্াদি ...

(সাথী তুমি এবার পথে নেমে আসো/ আসো আমার সাথে/ হাঁটতে হবে আরও অনেক পথ ...)

আমাদের পুরাকালের প্রাজ্ঞ মনীষীরা জনপদে-জনপদে আর মানুষে-মানুষে বিভিন্নতার সৌন্দর্যকে বলেছেন ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে সঙ্গতি’। এই সঙ্গতি রচনা এবং তা ধরে রাখার ক্ষেত্রে আদিম সৌন্দর্যবিনাশী এই আধুনিকতাস্পৃষ্ট সভ্যতা কতখানি আগ্রহী বা এসবের সংরক্ষণে কতটা আন্তরিক তা আজ বড় এক প্রশ্ন বটে। কেননা তথাকথিত উন্নয়ন ও নগর সম্প্রসারণের নামে ‘আধুনিক’ নগরবিদদের একরোখা ও অবিবেচক দানবীয় ‘পরিকল্পনা’ দিন দিন নিসর্গ ও নিসর্গকোলের সন্তান-সন্ততিদের যেভাবে বাস্তু ও লোকালয়চ্যুত করে চলেছে অগ্নিতাড়িত পতঙ্গের মতো- প্রকারান্তরে তা মানবসভ্যতার পক্ষে সৎচিন্তাধারীদের কাছে ভীতিকর অভিজ্ঞতারূপেই প্রতিভাত হচ্ছে দিন দিন, নিঃসন্দেহে।

-

গাছপাথরের সময়

-

সন্তোষ গুপ্ত : এক বিরল ব্যক্তিত্ব

-

সংস্কৃতি কি বাঁচাবে আমাদের?

-

স্বাধীনতা থেকে স্বাধীনতা নারীর সংখ্যালঘু-দশার শেষ কোথায়?

-

বিশ্বসেরা বিাশ্ববিদ্যালয়ে কাব্যচর্চা

-

গণমাধ্যমের হাল-হকিকত

-

গণতন্ত্রের জন্যে অপরিহার্য মুক্ত ভাবনার সুরক্ষা

-

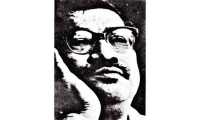

সাহসী সাংবাদিকতার পথিকৃৎ জহুর হোসেন চৌধুরী