সাময়িকী

নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত প্রতিভা

মহসীন হাবিব

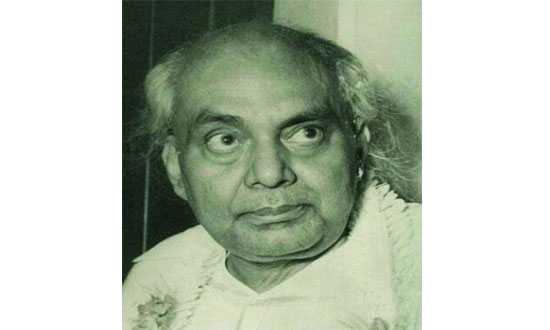

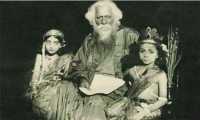

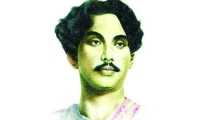

কাজী নজরুল ইসলাম / জন্ম : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ (২৪ মে ১৮৯৯); মৃত্যু : ১২ ভাদ্র ১৩৮৩ (২৯ আগস্ট ১৯৭৬)

কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে সৈনিক জীবনে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল শম্ভু রায়ের। নজরুলকে নিবিড়ভাবে অবলোকন করে শম্ভু রায় পরবর্তীতে প্রাণতোষ চট্টোপধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে নজরুলকে অখ্যায়িত করেছিলেন ‘শাপভ্রষ্ট দেবতা’ বলে। আলবৎ তাই। নজরুলের পারিপার্শ্বিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা এবং তার মেধা ও সৃষ্টির দিকে তাকালে যে কোনো নজরুল পাঠকের ক্ষণিকের জন্য হলেও মনে হতে পারে, স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে আসা কোনো এক অতি মানবের নাম নজরুল। প্রেম, বিরহ, বিদ্রোহ সবটাকেই তিনি প্রাণস্পর্শী করে তুলেছেন। কিন্তু নির্দ্বিধায় বলা যায়, শ্যামা সঙ্গীতে নজরুল নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এক চিরকালীন বিস্ময় হিসাবে। এ সত্য শুধু উপলব্ধি করতে পারবেন তারাই, যারা নজরুলের শ্যামা সঙ্গীত গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। গোটা নজরুল নিয়ে যেমন বহু মনিষী আলোচনা করেছেন, তেমনি নজরুলের শ্যামা সঙ্গীত নিয়েও রয়েছে স্তূপীকৃত আলোচনা। তথাপি তার এই সহজাত প্রতিভা নিয়ে অঢেল আলোচনার সুযোগ রয়েছে। নজরুলের এই বিশেষ ধারা নিয়ে আলোচনার পূর্বে সঙ্গীত জগতে তাঁর বিচরণ নিয়ে না বললে অপূর্ণ থেকে যায়। যে স্তরের সঙ্গীত সাধক হতে পুরোপুরি এক জীবন কেটে যাওয়ার কথা, তা নজরুল হেলায়-ফেলায় আয়ত্ব করেছিলেন চাকরি, দুঃখী জীবন, গল্প ও উপন্যাস রচনা, কবিতা চর্চার মধ্য দিয়েই। শিল্পী হিসাবে, সুরকার হিসাবে এবং গীতিকার হিসাবে নজরুল কত বড় মাপের ছিলেন তার শত শত স্টেটমেন্ট আছে। উপমহাদেশের অন্যতম শ্রদ্ধেয় শিল্পী ও সুরকার শচীন দেব বর্মন তাঁর ছোট্ট লেখায় বলেছেন, ‘শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কাজী নজরুল ইসলাম যে কত বড় গুণী, জ্ঞানী, কতবড় সৃষ্ট, কবি ও শিল্পী তা কারো অজানা নয়। তাঁর গান গেয়ে যে আনন্দ ও তৃপ্তি পেয়েছি তা আমার মনে গেঁথে আছে ও থাকবে। তাঁর গান গেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।’ কালজয়ী শিল্পী এবং অভিনেত্রী ইন্দুবালা দেবী স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, ‘কাজী দা ছিলেন আমাদের বাংলা গানের ট্রেনর।’ যদিও ইন্দুবালা নজরুল ইসলামের চেয়ে বছর-খানেকের বড় ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুপুত্র দিলীপ কুমার রায় শুধু ভারতীয় সঙ্গীতেই নয়, তিনি শিক্ষা জীবনে ইংল্যান্ড এবং জার্মানিতে থাকতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি লিখেছেন, ‘কত সভায় এবং চ্যারিটি কনসার্টেই না আমাদের পরে এই ভাবের নানা গান গাইতো ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে ভাঙা গলায়। কিন্তু এমন গাইতো যে ভাঙা গলাকে আর ভাঙা মনে হতো না।’ লোকসঙ্গীতের দিকপাল আব্বাস উদ্দীন লিখেছেন, ‘বাংলা গানে গজল সুরের প্রথম আমদানী করেন নজরুল ইসলাম, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে।’ আজও বাংলায় যে কতটি জনপ্রিয় গজল রয়েছে তার শীর্ষ সবকয়টি নজরুলের লেখা, সুরে। নজরুল সম্পর্কে অন্য মনিষীদের উক্তি উল্লেখ এখানে নাইবা করলাম। শুধু সঙ্গীতের কয়েকজন খ্যাতনামার কথাই থাক।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, নজরুল ইসলাম মোট ১৮টি রাগ সৃষ্টি করেছেন। অনেক বড় বড় ইতিহাসখ্যাত গুণী সঙ্গীত প-িতও তা করতে পারেননি। সঙ্গীতের স¤্রাট মিয়া তানসেন সৃষ্টি করেছিলেন মিয়া কি মল্লার, তানসেনের পুত্র বিলাস খান সৃষ্টি করেছেন রাজ টোড়ী, আবুল হাসান ইয়ামিন উদ্দীন খসরু ইতিহাসে আমির খসরু হিসাবে পরিচিত। তিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধ্রুপদ রীতি থেকে সরিয়ে এনে খেয়াল প্রবর্তন করেন, যা আজ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পীরা অধিক চর্চা করেন। তিনি সৃষ্টি করেছিলেন ইমন রাগ। কী করে নজরুল এই প্রায় অসম্ভব সাধনার কাজটি জীবন চলার পথে আয়ত্ব করেছিলেন? নজরুল তাঁর সহচর জগত ঘটক এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ উমা মুখোপধ্যায়ের (যিনি উমা কাজী বলে পরিচিত) কাছে বলেছিলেন, তার মধ্যে রাগ সৃষ্টি হয় অন্য কোনো স্থান থেকে। তাহলে কী শম্ভু রায়ের কথাই ঠিক, যে তিনি শাপভ্রষ্ট দেবতা! লেটোর দলে থেকে যে নজরুলের সুরের সঙ্গে প্রথম পরিচয় তা নিশ্চিত। কিন্তু একটি লেটোর দল একজন শিল্পী হয়তো বানাতে পারে, কিন্তু নজরুলের মতো সঙ্গীতজ্ঞ বানানো সম্ভব নয় অতি প্রাকৃতিক কোনো শক্তি ভেতরে না থাকলে। নজরুল শুধু রাগ সৃষ্টি নয়, ১১টি নতুন তাল সৃষ্টি করেছেন! নজরুল প্রথম তাল সৃষ্টি করেছিলেন ‘দেবযানীর মন প্রথম প্রীতির কলি জাগে’ ধ্রুপদাঙ্গের গানের সঙ্গে নবনন্দন তাল সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

নজরুলের রাগের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তার কয়েকটি রাগ ভৈরবী ঠাট আশ্রিত এবং ভৈরবী মিশ্রিত। ভৈরবী অত্যন্ত শৃঙ্গার রসমিশ্রিত বিরহ বেদনার আবহ সৃষ্টকারী একটি রাগ। ভৈরবী এমন একটি রাগ যা দিনের যে কোনো সময় বাদিত হতে পারে। এছাড়া নজরুল রাগ পিলু, মুলতানি, কাফি, বাগেশ্রীসহ বিভিন্ন রাগের মিশ্রণে অসংখ্য গান করেছেন। নজরুলের একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল, তিনি একই জায়গায় বসে গান লিখতে লিখতে সেটার সুর তুলতেন। কোথাও সুরের প্রয়োজনে গানের কথা পরিবর্তন করতেন, আবার কোথাও কথার প্রয়োজনে সুর।

পঞ্চদশ শতাব্দি থেকে অষ্টাদশ শতাব্দি পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতের যে ধারা প্রচলিত ছিল তা বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণব পদাবলী হিসাবে পরিচিত। তারও আগে ছিল মনসামঙ্গল। বৈষ্ণব কবিরা প্রধানত রাধাকৃষ্ণের প্রেমময় জীবনকে আশ্রয় করে তাদের পদাবলী রচনা করতেন। তবে শুধু রাধা কৃষ্ণই নয়, কৃষ্ণের বাল্যজীবন, মা যশোদা ও কৃষ্ণের খুনসুটি, চৈতন্য দেবের জীবনকে কেন্দ্র করে পদ রচনা করতেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দিতে এই বৈষ্ণব পদাবলীর স্থান দখল করে নেয় শাক্ত পদাবলী। শক্তির আরাধ্যা দেবি দুর্গা, চ-ি, কালিকা, উমাকে নিয়ে যে সাহিত্য রচনা শুরু হয় তাই শাক্ত পদাবলী হিসাবে পরিচিত। শাক্ত পদকর্তারা শক্তির দেবিকে মহাদেবি রূপে কল্পনা করে পদ রচনা শুরু করেছিলেন। কবিরা তাদের আরাধ্য দেবির কাছে নিজেদের দুঃখ, সুখ তুলে ধরতেন, অর্থ, সুখ নিরাপত্তা প্রার্থনা করতেন। কীর্তন যেমন বৈষ্ণব পদাবলীকে আশ্রয় করে গাওয়া হয়, ঠিক তেমনি শ্যামা সঙ্গীতও শাক্ত পদাবলী অনুসরণ করে গীত হয়। দেবি, বিশেষ করে কালীকে আশ্রয় করে এই শাক্ত পদাবলী প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন রামপ্রসাদ সেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আনুমানিক ১৭২০ বা ২১ সালে পশ্চিম বাংলার ২৪ পরগনার হালিশহরে। রামপ্রসাদের রচিত সঙ্গীত আমাদের কাছে রামপ্রসাদী বলে পরিচিত। একটি কাকতারীয় বিষয় হলো, বৈষ্ণব পদাবলীর স্থান যখন শাক্ত পদাবলী দখল করে নেয়, ঠিক একই সময়ে বাংলায় ধ্রুপদী সঙ্গীতের স্থান দখল করে নেয় খেয়াল অঙ্গের সঙ্গীত। হিন্দুস্থানী খেয়ালের দুই স্তবকের পরিবর্তে বাংলায় দুইয়ের অধিক স্তবকের গান রচিত হতে থাকে এই সময়ে। রামপ্রসাদের সময়ে কবি ভরতচন্দ্র রায় বাংলা কাব্যসঙ্গীতের নয়া ভিত রচনায় বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। রাম প্রসাদের পর কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, রসিক রায়, দশরথি রায়, কালী মির্জা, দেওয়ান রঘুনাথ রায় এই ধারাকে আরো শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। এই ধারায় সর্বশেষ যুক্ত হয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম। এবং বলার অপেক্ষা রাখেনা সাইকে পেছনে ফেলে শ্যামা সঙ্গীতের সর্বোচ্চ মুকুটটি মাথায় পড়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মনের কোঠায় স্থান করে নিয়েছেন। যাকে বলে ভিনি ভিডি ভিসি। এখন শ্যামা সঙ্গীত বললেই ভক্তের কাছে, শ্রোতার কাছে কেবল তা নজরুলের রচনা বলেই মনে হয়। এ এক অদ্ভুত সার্থকতা। তবে রামপ্রসাদের একটি বৈশিষ্ট্য নজরুলের শ্যামা সঙ্গীতে পরিলক্ষিত হয়, তা হলো দেবিকে মায়ের স্থানে বসিয়ে নিজেকে শিশুর স্থানে রেখে নানা আবদার, অভিমান, খুনসুটি লক্ষ্য করা যায় তার রচনায়। যেমন রামপ্রসাদ লিখেছেন, মা আমায় ঘুরাবি কত/ কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত/ ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত’ অথবা লিখলেন, ‘এইবার কালী তোরে খাবো/ তুমি খাও, নয় আমি খাবো দুটোর একটা করে যাবো।’ নজরুল লিখলেন, ওরে সর্বনাশি মেয়ে এলি এ কোন চুলোর ছাই’ অথবা লিখলেন, ওমা তুই আমারে ছেড়ে আছিস আমি তাই হয়েছি লক্ষ্মীছাড়া’।

নজরুল তার শ্যামা মাকে বহুরূপে বর্ণনা করেছেন। তার বিশালত্ব, শক্তি, দয়া, উদারতা, কাঠিন্য নজরুলের প্রতিটি রচনায় উদাত্ত রূপ লাভ করেছে। কালীর প্রিয় ফুল জবা। তাই ভক্তের কালীর পুজাতে জবা অবধারিত। তাই কবি জবাকে প্রশ্ন করছেন, বলরে জবা বলÑ কোন সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল। অথবা রাঙা জবায় কাজ কী মা তোর, অরুণ রাঙা চরণ তলে। অথবা লিখলেন, রাঙা জবার বায়না ধরে আমার কালো মেয়ে কাঁদে/ সে তারার মালা সরিয়ে ফেলে এলোকেশ নাহি বাঁধে।

নজরুল মোট ২৪৭ টি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছেন। এই সঙ্গীতে কালির মহিমা, মহত্ত্ব, বিশালত্ব তো বটেই, ধরা দিয়েছে তার রুদ্র মূর্তিও। শ্যামা মাকে নজরুল করে তুলেছেন মহাশক্তিময়ী, রণরঙ্গিণী, দিগবসনা এক মহাসত্তা। কখনো কন্যা রূপে, কখনো মাতৃ রূপে তিনি সাজিয়েছেন দেবিকে। লিখলেন, শ্যামা বড় লাজুক মেয়ে কেবলি সে লুকাতে চায়/ আলো আধার পর্দা টেনে বালিকা সে পালিয়ে বেড়ায়; কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন; কালো মেয়ে রাগ করেছে কে দিয়েছে গালি। আবার মায়ের আসনে বসিয়ে লিখলেন, কেঁদোনা কেঁদোনা মাগো কে বলেছে কালো/ঈষৎ হাসিতে তোর ত্রিভুবন আলো; মা আমার হাতে কালি মুখে কালি। আমার মা আছে রে সকল নামে। এমন অসংখ্য রচনা নজরুলের শ্যমা সঙ্গীতকে করে তুলেছে ঋদ্ধ।

নজরুলের শ্যামা সঙ্গীত শুধুই শ্যামা সঙ্গীত বললে খানিকটা অপূর্ণ থেকে যায়। অনেকগুলো শ্যামা সঙ্গীতকে তিনি দেশাত্ববোধে টুইস্ট করেছেন। নজরুল দেশমাতৃকার শক্তিকে দেখেছিলেন শাক্ত পদাবলীর মধ্য দিয়ে। বাঙালির মনোজগতে ও শিল্প-সাহিত্যে কালীর রূপটি ছিল বিধ্বংসী, ভয়ঙ্কর। কিন্তু রামপ্রসাদ এবং পরবর্তীতে বিশেষ করে নজরুলের মধ্য দিয়ে কালী এক মমতাময়ী মা, এক কোমলমতি কন্যার রূপও পরিগ্রহ করেছে। নজরুল ব্যাপক সংখ্যায় ভক্তিভাবাশ্রিত গান রচনা করেছেন। কিন্তু নির্দ্বিধায় বলা যায়, নজরুলের শ্যামা সঙ্গীত সবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ।

শুধু লেখনীতে নয়, নজরুল তার সুরে শ্যামা সঙ্গীতকে আলো উজ্জ্বল করে তুলেছেন। তিনি কীর্তনও লিখেছেন, গেয়েছেন। নজরুলের কিছু শ্যামা সঙ্গীতে তিনি কীর্তনীয় সুরও ব্যবহার করেছেন। নজরুল সঙ্গীতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তার বেশিরভাগ গান তান নির্ভর। অর্থাৎ ঠুমরি অঙ্গের। নজরুল শান্ত সুরকেও চঞ্চল করে তুলেছেন তান ব্যবহার করে। তিনি রাগাশ্রিত গানই পছন্দ করতেন। সঙ্গীতে অলঙ্কার ও কারুকাজ যখন শক্তিশালী কথার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে, তখন তা কেবল শ্রুতিমধুরই নয়, হয়ে উঠেছে কালজয়ী।

তথাপি একজন সঙ্গীতের ক্ষুদ্র সমঝদার হিসাবে ভাবনা হয়, নজরুলের শ্যামা সঙ্গীত যতটা উন্নত-উৎকর্ষিত, ততটা গৃহীত হয়েছে কি? এ প্রসঙ্গে কলাম্বিয়া বিশ^বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বাংলায় কালি ও শক্তি পদাবলীর বিষয়ক গবেষক-বিশেষজ্ঞ রাচেল এফ ম্যাকডরমেটের খানিকটা মন্তব্য তুলে ধরলে পরিষ্কার হতে পারে। তিনি বলেছেন, “একজন ব্যক্তির ভেতরে কী আছে তা বোঝা খুবই কঠিন কাজ। যেমন কাজী নজরুল ইসলামকে ঘিরে বিতর্কের কথা চিন্তা করুন। কেউ কেউ মনে করেন এবং প্রশ্ন তুলেছেন, তিনি শাক্ত পদাবলী লেখায় দক্ষ ছিলেন সত্যি, তবে তার অভিব্যক্তি দেবির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল কি? কিছু মানুষ আছেন যারা দাবি করেন যে দেবীর প্রতি তার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা কেবলই তার সাহিত্য প্রতিভার অংশ। তারা মনে করেন না যে দেবীর প্রতি তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভালোবাসা পোষণ করতেন।...ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, যে কারো ভেতরে অনুভূতি না থাকলে কেউ এত প্রাণময়, এত সৌন্দর্যপূর্ণ লেখা লিখতে পারেন না।”

নজরুল শুধু শ্যামা সঙ্গীতই নয়, দেবি দূর্গার মহাত্ম্য বর্ণনা করেও লিখেছেন অনেক গান। জয় দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী; জয় দুর্গাজননী দাও শক্তি; কে জানে মা তব মায়া মহামায়ারূপিনী অথবা চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়। লিখেছেন শিবসঙ্গীত, শ্যাম সঙ্গীত। শ্যাম বা কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীতই হলো শ্যাম সঙ্গীত। নজরুলের ইসলামী ভক্তিমূলক গান শ্যামা সঙ্গীতের মতই সমৃদ্ধ এবং খুবই জনপ্রিয়। সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে বিবেচনা করা যায় যে একটি সংকীর্ণ, রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী নজরুলকে গ্রহণ না করার প্রবণতায় লিপ্ত থেকে নজরুলের শ্যামা সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে প্রশ্ন তুলে থাকতে পারেন।

আর্য অনার্যের চিরকালীন সংঘাতে নজরুল সুষ্পষ্টভাবেই অনার্য। তাই কারীর প্রতি তার ভক্তি বারবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শ্যামার সঙ্গে তার যে মান অভিমানের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন নজরুল তা কৃত্রিমতা দিয়ে হয় না, হতে পারে না। ভাতীয় আধ্যাত্মবাদ, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ নিয়ে নজরুলের যে গভীর জ্ঞান তা তার বিভিন্ন কবিতায় শব্দচয়নে উঠে এসেছে।

-

সাময়িকী কবিতা

-

‘ব্রহ্মপুত্র দাঁড়াও’ কাব্যগ্রন্থে নীলদ্রোহের রেখাপাত

-

নার্গিস-নজরুলের স্মৃতিধন্য দৌলতপুরে একদিন

-

যেভাবে ভেঙেছিল এক মৌনতা

-

বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি : একটি পর্যবেক্ষণ

-

লোরকার দেশে

-

নজরুল সাহিত্যে নন্দনতত্ত্বের প্রেক্ষিত

-

স্বাধীনতার কবি নজরুল

-

বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি : একটি পর্যবেক্ষণ

-

আলবেয়ার কামুর গল্পে অস্তিত্বের নিষ্ঠুরতা

-

উপন্যাসের জন্মবীক্ষা

-

সাময়িকী কবিতা