সাময়িকী

নজরুল সাহিত্যে নন্দনতত্ত্বের প্রেক্ষিত

নূর-ই আলম সিদ্দিকী

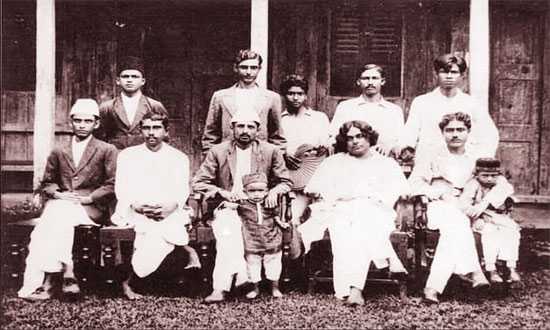

সিলেটের যুগবাণী অফিসে সামনের সারিেেত (বাম থেকে) : মোহাম্মদ ওবায়দুল হক কোরেশী, রমেশ চন্দ্র দাস, মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা কোরেশী, তার ছেলে আহমেদ হোসেন কোরেশী, কাজী নজরুল ইসলাম, মকবুল হোসেন চৌধুরী, তার ছেলে ফারুক হোসেন চৌধুরীর সাথে পেছনের সারিতে (বাম থেকে) : মোহাম্মদ ফজলুল হক কোরেশী, আবদুর রাজ্জাক, একজন সহকারী, আবদুল গাফ্ফার দত্ত চৌধুরী ও আবদুল বাকী চৌধুরী

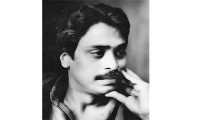

বাঙালি মনীষার এক মহত্তম বিকাশ কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলা সাহিত্য ও সংগীতে তাঁর দীপ্ত বিচরণ। বহুমাত্রিক প্রতিভার কর-ছোঁয়ায় তিনি সৃষ্টিতে এনেছেন নতুন মাত্রা। নজরুল তাঁর সৃষ্ট-সাহিত্যে নানা শিল্প-প্রকরণ সংযুক্ত করেছেন সফলভাবে। সময় সচেতন এ কবি মানসে একদিকে বিদ্রোহীসত্তা অন্যদিকে প্রেমসত্তা। দুই বৈশিষ্ট্য তিনি তাঁর নির্মাণশৈলীতে প্রয়োগ করেছেন যথাযথভাবে। জাত এ কবির রচনার মধ্যে তাই সমালোচকরা নন্দনতত্ত্বের অনুসন্ধান করেন বৌদ্ধিক অনুরাগে।

যুগে ?যুগে খ্যাতিমান লেখকদের লেখায় আমরা নানা দার্শনিক মতবাদের অভিনিবেশ প্রত্যক্ষ করি। সময়ের প্রবাহে এ বৈশিষ্ট্য তাঁদের রচনার যেমন মৌলিক উপকরণ হয়ে ওঠে; তেমনি আবার কখনো বা নতুন দিগন্তও উন্মোচিত করে। কবি নজরুলের লেখায় নন্দনতত্ত্ব ব্যবহারের প্রজ্ঞা পাঠককে বিস্মিত ও শিহরিত করে। শিল্প-সৃজনের স্বীয় প্রকৌশলই শিল্পের ব্যাকরণ। কোনো শিল্পের বিষয় প্রকরণের প্রকাশভঙ্গির সফল প্রয়োগ শিল্পীর মুন্সিয়ানাকে নির্দেশ করে। কেননা রচয়িতার শিল্প-সত্তার সঙ্গে তাঁর স্বভাবের পারস্পরিকতা ও কার্যকারণের নিবিড় মিতালি যেকোনো শিল্পতত্ত্বের আনুষঙ্গিক দিক।

চেতনার আনুপূর্বিক সংযোজন পথে নন্দনতত্ত্বের পরিধি তাই গভীর ও প্রসরিত। ‘মানুষের অনুভূতি যখন রসসিক্ত হয়ে আনন্দমার্গে উত্থিত হয়; শিল্পের সৌকর্য, কল্পনার মধ্যে যখন নন্দিত হয়ে ওঠে- তখনই তার নন্দনতাত্ত্বিক স্বরূপের বিস্তার ঘটে।’১ ইংরেজি Aesthetics শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ নন্দনতত্ত্ব। শব্দটির অর্থ- Perceive তথা One Who perceive অর্থাৎ যিনি প্রত্যক্ষ করেন। সংস্কৃতে যা বীক্ষাশাস্ত্র। Aesthetics শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ ‘নন্দনতত্ত্ব’ প্রচল করেন রবীন্দ্রনাথ। ‘নন্দনতত্ত্বের প্রত্যক্ষণ প্রগাঢ় প্রণোদনা থেকে উদ্ভূত তার অন্বিষ্ট হলো সুন্দর, শুভ, কল্যাণ ও আনন্দ।’২ শিল্পীরা তাদের সৃষ্টিতে নিজস্ব কৌশলে জগৎ ও প্রকৃতিকে একান্ত করে প্রতিফলিত করেন। যার প্রস্বর হয় অবারিত আনন্দের থৈ থৈ কম্পনে।

নন্দনতত্ত্ব শিল্পীর সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও তার ফলাফল নিয়ে বিশ্লেষণ করে। ‘এজন্য নন্দনতত্ত্বে অনুসন্ধানের মূল্য অনেক। এই অনুসন্ধান বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নয়, এর দ্বারা শিল্পীর সৃষ্টির রহস্য, ভিন্নতা, শিল্পের ভেতরবাসী সত্য ও তার সঠিক লক্ষণ ধরা পড়ে।’৩ নন্দনতত্ত্বে প্রধানত ভাববাদী ও বস্তুবাদী নন্দন ধারণার ইতিহাস দৃশ্যমান হয়। অবশ্য এর চর্চা একচেটিয়াভাবে কোনো দার্শনিকের সৃষ্টিতে দেখা যায় না। মানবজীবন ভাববস্তুর সমন্বয়েপ্রবহমান বলে এক্ষেত্রে দুই মতবাদই পরিলক্ষিত হয়। নজরুলের ভেতরে বিপরীতমুখী দুই সত্তা থাকার কারণে তাঁর শিল্পীসত্তা বাস্তব ও অনুভবগত ধারায় বয়ে গেছে।

লেখায় ‘তাঁর বিদ্রোহী-সত্তা সাধারণের কাছে অধিক উন্মুক্ত বলে মনে হলেও নজরুলের শিল্পীসত্তার পনের আনাই’৪ তার ভাব ও স্বপ্নের অন্বয়ে রেখায়িত। নজরুলের সাহিত্যচর্চার সময় বাংলায় ছিল ঔপনিবেশিক শাসন। মেধাবী এ কবির সাহিত্য রচনা শুরুর সময় থেকে উপনিবেশ ও রাজনৈতিক পরাধীনতা ছিল প্রত্যক্ষ শত্রু। সংক্ষুব্ধ এ প্রতিবেশ নজরুলের নান্দনিকতা ও সৌন্দর্য নিরিখে অনুক্ষণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তাঁর নান্দনিক মূল্যায়ন যৌক্তিক কারণে ব্রিটিশ ‘অধীনস্থ সাংস্কৃতিক কর্তৃপক্ষের’৫বিপরীতে প্রাতিস্বিকতায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

কবি নজরুলের জীবনে স্মরণীয় ঘটনা ঘটে ১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর। সেদিন কলকাতার এলবার্ট হলে হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ থেকে তাঁকে সাড়ম্বরে সংবর্ধনা দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে মানপত্র পাঠ করেন সাহিত্যিক এস ওয়াজেদ আলী। সংবর্ধনার ব্যাপক আয়োজন ও পত্রপাঠ শুনে কবি অভিভূত হয়ে পড়েন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো- এ সম্মানের বেশ আগে থেকে কবির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ ১৯২২ থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বহু গ্রন্থ। সম্পাদনাও করেছেন বেশ কয়েকটি পত্রিকা। বুঝতে বেগ পেতে হয়না কবি নজরুল ১৯২৯ সালে পরিণত লেখক। ফলে তাঁর রচনাসমূহের মধ্যে নিজস্ব সৌন্দর্য অবলোকন এবং তাঁর সচেতনিক গ্রন্থন দৃশ্যমান হবে তা স্বীকৃত সত্য। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে উঠে কবি যে প্রতিভাষণ দেন, তাতে গভীর, গাঢ় ও বিশুদ্ধ নান্দনিক বিভা প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে। নজরুল বলেন,‘এ কথা স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই যে, আমি শক্তি-সুন্দর, রূপ-সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজো উঠতে পারিনি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কিটসের মতো আমারও মন্ত্র, ‘Beauty is truth, truth is beauty.’৬

দু-একটি উদাহরণের মধ্যে নজরুলের নান্দনিক চেতনালোক অবলোকন করা যায়। কবি নিজের মধ্যে অনুরাগের যে অনিবার্য সুন্দরকে খুঁজে ফিরেন, তাকেই পিয়াসী অন্তরে আরাধনা করেছেন প্রতিপলে। তিনি লিখেছেন:

আমি যার নূপুরের ছন্দ

বেণুকার সুর

কে সেই সুন্দর কে?

প্রাসঙ্গিকভাবে একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে কবির সত্য-সুন্দর ধারণার স্পষ্টক্ষেত্র অনুভব করা যেতে পারে। ১৯২৯ সালে কাজী নজরুল ইসলাম চট্টগ্রামের ‘এডুকেশন সোসাইটির’ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ঐ অনুষ্ঠানে বক্তব্যের এক জায়গায় তিনি বলেন,‘সুর আমার সুন্দরের জন্য,আর তরবারি সুন্দরের অবমাননা করে যে-সেই অসুরের জন্য। -শাহজাগানের তাজমহল গড়ে উঠেছিল শুধু মমতাজের ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে- তাজমহল সুন্দর। কিন্তু এই আত্মভোলা পুরুষের তাজমহল গড়ে উঠেছে সকল কালের সকল মানুষের বেদনাকে কেন্দ্র করে। এ তাজমহল শুধু beautiful নয়, G sublime মহিমাময়।’ এখানে তিনি শুধু beautiful I sublime-এর তফাৎ করেননি। একইসঙ্গে তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক অভিরুচি ?ও অভিমুখও প্রকাশ করেছেন।

নজরুলের সৃষ্টির বড় অংশই প্রতিরোধ সাহিত্যের অন্তর্গত। ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স থেকে তাঁর নন্দনতন্ত্রের প্রেক্ষিত আলাদা। তিনি উপনিবেশ বিকশিত নন্দনতত্ত্বের অর্থ বুঝেই তা প্রত্যাখান করেছেন। সঙ্গত কারণে তাঁর নন্দনতত্ত্বকে ‘প্রত্যাখ্যানের নন্দনতত্ত্ব’ হিসেবে অভিহিত করা হয়। নজরুল ইসলামের সৃষ্টির ভেতর তাই আমরা ‘প্রতিরোধের সাহিত্য’ তথা প্রত্যাখানের নন্দনতত্ত্বকেই উপলব্ধি করি। নজরুল ইসলামের সময় ছিল ব্রিটিশ শাসন অধীন। ফলে পরাধীন সময়ের সুন্দর কবিতার চর্চা তিনি নিজে করেননি এবং তাকে সমর্থনও করেননি। প্রতিকূল সময়ে সাহিত্যচর্চাকে তিনি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ কারণে নজরুলের লেখায় যৌবন ও যৌবনবাদের প্রতীকী সাংস্কৃতিক শক্তিকে প্রত্যক্ষ করি।

নজরুলের সহজাত বৈশিষ্ট্য তিনি মন্ময় রোমান্টিক সৌন্দর্য চেতনাতাড়িত মানুষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর উপনিবেশবিরোধী মানস কখনো (লেখার মধ্যে) রাজনৈতিক অঙ্গীকার স্লোগানসর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। ফলে তাঁর সৃষ্টিতে রাজনৈতিক প্রতিপাদ্য দৃশ্যায়িত হয়েছে স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর। আর এই বৈশিষ্ট্যই ছিল নজরুল সাহিত্যের অন্যতম দুর্বল দিক। কিন্তু তারপরও ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে থেকেও নজরুল দৃঢ়চেতা কবি ব্যক্তিত্ব অক্ষুণœ রেখে সৌন্দর্য চর্চা করেছেন। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সাহিত্যের সার্বজনীনতাকে নজরুল ইসলাম তাঁর রচনায় একাত্ম করেছেন। তিনি হয়েছেন প্রতিভাবলে বাঙালি মানসের প্রতীক ও প্রতিচ্ছবি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস,নাটক এবং সঙ্গীতের মধ্যে তিনি জীবন-বাস্তবতাকে বিভাসিত করেছেন সৌন্দর্য চেতনার শিল্পিত অঙ্গীকারে।

-

সাময়িকী কবিতা

-

‘ব্রহ্মপুত্র দাঁড়াও’ কাব্যগ্রন্থে নীলদ্রোহের রেখাপাত

-

নার্গিস-নজরুলের স্মৃতিধন্য দৌলতপুরে একদিন

-

যেভাবে ভেঙেছিল এক মৌনতা

-

বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি : একটি পর্যবেক্ষণ

-

লোরকার দেশে

-

স্বাধীনতার কবি নজরুল

-

নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত প্রতিভা

-

বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি : একটি পর্যবেক্ষণ

-

আলবেয়ার কামুর গল্পে অস্তিত্বের নিষ্ঠুরতা

-

উপন্যাসের জন্মবীক্ষা

-

সাময়িকী কবিতা