সাময়িকী

পঁচিশে বৈশাখ : রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী স্মরণে

রবীন্দ্রনাথ, শিলাইদহ ও ‘ছিন্নপত্র’

দীপংকর গৌতম

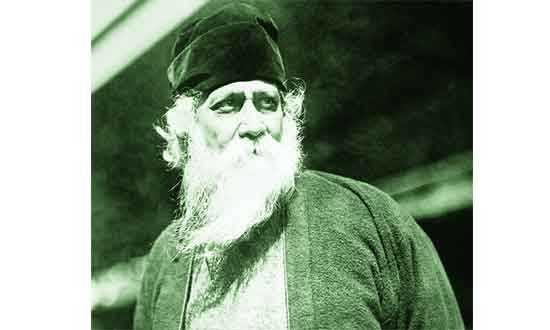

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / জন্ম: ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ (৭ মে ১৮৬১); মৃত্যু: ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ (৭ আগস্ট ১৯৪১)

বহুমুখী প্রতিভার আধার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার রূঢ় নাগরিক পরিবেশ ছেড়ে জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে এসছিলেন এই সবুজ শ্যামল নদীমাতৃক বাংলায়। এখানে এসে তাঁর মুগ্ধতার শেষ ছিলো না। এখানে ‘নদী’ একটি বড় প্রসঙ্গ কথাটা আগেই বলে রাখি। কারণ পশ্চিমবঙ্গের ভূমিরূপের অবস্থান অনুযায়ী সেখানকার উল্লেখযোগ্য নদী হলো গঙ্গা, ইছামতী, রূপনারায়ণ ইত্যাদি। সব নদ-নদীতে জোয়ার-ভাটা খেলে। অন্যদিকে রাঢ় অঞ্চলের কংসাবতীর মতো নদীগুলোর অবস্থান অনেকটা উঁচু থাকায় সাধারণত জোয়ারের জল ঢোকে না। ফলে বর্ষায় বেশি বৃষ্টিপাত হলে নদীতে জল থাকে। আর না-হলে নদীবক্ষ শুকিয়ে যায়। এই শুকানো নদীর পাড়ের মানুষের জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে শুষ্কতার ছাপ প্রবল। নদীকে কেন্দ্র করে যে নিসর্গ গড়ে ওঠে তা কলকাতায় দেখার অবকাশ নেই। সুতরাং ওখান থেকে বাংলায় আসার পরে কুষ্টিয়ার ছায়াঢাকা পাখি ডাকা পদ্মা নদী ও তার পাড়ের ঘন সবুজের আল্পনায় আঁকা প্রকৃতি দেখে তিনি এতোই বিমোহিত হয়েছিলেন যে, শিলাইদহ থেকে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, ‘পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণ এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না।’ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা খর¯্রােতা নদী বাংলাদেশে ছাড়া বিশে^র অন্য কোথাও যে পাওয়া যাবেনা একথা নতুন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু শুষ্ক নদীর এলাকা থেকে কুষ্টিয়ায় এসে তিনি পেলেন ইছামতী,কালীগঙ্গা নদী,কুমার নদ,গড়াই নদী,মাথাভাঙ্গা নদী, সাগরখালী নদী, সিরাজপুর হাওর নদী ও হিশনা-ঝাঞ্চা নদী। একদিকে পদ্মা নদী অন্যদিকে ইছামতীসহ অন্যান্য খর¯্রােতা নদীতে ঘুরে বেড়ান, এবং তার পাড়ের প্রকৃতিকে দেখতে বোট নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন পদ্মা, ইছামতী থেকে নাগর নদীতে। আবার কখনো তোলপাড় করা ¯্রােতস্বিনী যমুনা নদী পার হয়ে খাল বেয়ে চলে যান সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে। তার চলার পথের দুধারে একদিকে প্রকৃতির উদারতা, কাকচক্ষু জল, বহু বর্ণের বহু সুরেলা কণ্ঠের পাখিদের সুরের মোহময় জালের বিস্তারের মোহময় পরিবেশে তিনি অবগাহন করতেন। আবার সবুজ বনের ¯িœগ্ধ হাওয়া জুড়ে থাকা প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতেন। পথের পাশের মানুষের ছবি তাকে আলোড়িত করতো। গ্রামের পথ, ভাঁটফুলসহ কন বনবনাচি কারো শুশ্রƒষা ছাড়াই বেড়ে উঠছে। সেখানে ফুটে আছে নানা রকমের ফুল। সাপের মতো এঁকে-বেঁকে চলে গেছে পথ। তার দুপাশের নিসর্গ তাঁকে প্রাণিত করতো,মোহিত করতো। শিলাইদহ এসে তার প্রাণের যে বিস্তার আমরা দেখি সেটা একদম ভিন্ন। এখানের প্রকৃতির মধ্যে থেকে তিনি আবেশ সঞ্চারণে কতোটা বিহ্বলিত ছিলেন সেটা তার অজ¯্র কবিতা ছোটগল্প ও গানে প্রতিভাত হয়েছে। বিশেষত তার গল্পগুচ্ছের যে ৯৪টি গল্প তার অধিকাংশই কুষ্টিয়া পর্বে বসে লেখা। তার গল্পের বর্ণনায় সেটা স্পষ্ট।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গল্পগুচ্ছের ভূমিকায় নিজেই লিখেছেন- ‘অল্প বয়সে বাংলাদেশের পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে যখন আমার চোখে চোখে পরিচয় হয়েছিল তখন প্রতিদিন আমার মনে যে আনন্দধারা উদবারিত হয়েছিল, তাই সহজে প্রবাহিত হয়েছিল ওই নিরলংকৃত সরল গল্পগুলির ভিতর দিয়ে। আমার নিজের বিশ্বাস এই আনন্দ-বিস্মিত দৃষ্টির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশকে দেখা আমাদের সাহিত্যে আর কোথাও নেই।’ (গল্পগুচ্ছ)।

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের লেখায়ও কুষ্টিয়া পর্বে (শিলাইদহ) রবীন্দ্রনাথের লেখার বর্ণনায় যে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কথার সরলতা ও হৃদয়¯œাত ছোঁয়ায় মথিত ছিলো সেটা স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন- ‘বাবার গদ্য ও পদ্য দু’রকম লেখারই উৎস যেমন খুলে গিয়েছিল শিলাইদহে এমন আর কোথাও হয়নি।’ শিলাইদহে তিনি আসার পর থেকেই এখানকার ভূ০-প্রকৃতি যেন তাঁকে পেয়ে বসেছিলো। যে কারণে এখানে লেখা হয় অজ¯্র গান। যেগুলো অতিপরিচিত অর্থাৎ মানুষের কণ্ঠে হরহাশোই শোনা যায়। যেমন, ‘পুষ্প বনে পুষ্প নাহি আছে অন্তরে’ লেখা হয় শিলাইদহে; ‘ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে’ শাহজাদপুরে; ‘বঁধু মিছে রাগ কোরো না’ পতিসরে; যমুনার স্রোতে ভাসতে ভাসতে লেখেন ‘কেন যামিনী না যেতে জাগালে না’; চলনবিলে ‘যদি বারণ কর তবে গাহিব না’; নাগর নদীতে ‘আমি চাহিতে এসেছি শুধু’; পদ্মায় বোটে লেখা হয় ‘বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে’ (রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ, আনিসুজ্জামান)। একই সঙ্গে বলতে হয় রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ উল্লেখযোগ্য নাটক চিরকুমার সভা ও রাজা নাটক দুটি এখানে বসে লেখা হয়েছিলো। আর বিখ্যাত উপন্যাস ‘চোখের বালি’ ও ‘গোরা’ও এখানে বসেই লেখা। এটা কোনো ছোটখাট বিষয় নয়। অন্তরের তারল্য, আবেগের অসামান্য উপাদান ছাড়া এটা হয় কীভাবে?

রবীন্দ্র গবেষক আহমদ রফিক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখেছেন, “ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের জীবনে গ্রামবাংলার নদী, বিশেষ করে প্রিয়সঙ্গিনী পদ্মা যে কতটা প্রভাব রেখেছে তার পরিচয় মিলে যেমন ছিন্নপত্রাবলীতে, তেমনি তাঁর স্মৃতিচারণমূলক ভাষণে বা লেখায়। বাংলার নদী মাতৃকতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কতোটা আলোড়িত করেছিলো যে তিনি ছিন্নপত্রে লিখেছেন- ‘আমাদের দুটো জীবন আছে- একটা মনুষ্যলোকে, আর-একটা ভাবলোকে। সেই ভাবলোকের জীবনবৃত্তান্তের অনেকগুলি পৃষ্ঠা আমি পদ্মার উপরকার আকাশে লিখে গেছি’ (পত্র নং ১৪০)।

ছিন্নপত্রের প্রথম চিঠি লেখা হয় ১৮৮৯ সালের নভেম্বরে। চিঠিটি লেখা হয় শিলাইদহ থেকে। রবীন্দ্রনাথ তখন চব্বিশ পেরোনো তরুণ। যে বয়সে তাঁর ভেতরে এক পে-ুলাম দুলছিলো প্রকৃতির রস আস্বাদনের অভিপ্রায়ে সেসময় সুন্দরের রূপ রস যেন উথলে উঠেছিলো। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন “...সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্ব দিক থেকে কী এক প্রকা- গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে-এক প্রকা- পাতা উলটে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য লিখন- আর এই ক্ষীণ পরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর আর ঐ ছবির মতন পরপার ধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ- এইবা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা...।”

রবীন্দ্রনাথ প্রায় ২২টি জায়গা থেকে চিঠিগুলো লিখেছিলেন। জায়গাগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশের শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর, কালিগ্রাম গোয়ালন্দ, বোয়ালিয়া, নাটোর, কুষ্টিয়া, ইছামতী, দিঘাপতিয়া, পাবনা প্রভৃতি। সবচেয়ে বেশি চিঠি লিখেছিলেন শিলাইদহ থেকে ৫৬ খানা, সাজাদপুর থেকে ২৬ খানা, পতিসর থেকে ১৩ খানা। আর সবচেয়ে বেশি চিঠি লিখেছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাকে। ছিন্নপত্র রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশের নদীমাতৃক নিসর্গের অতি অন্তরঙ্গ এক পত্রকাব্য।

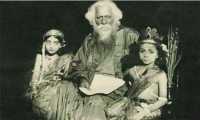

এই পত্রকাব্যে রবীন্দ্রনাথ একজন কথক, আর প্রাপক তার ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা। ইন্দিরার মাধ্যমে বিশ্বজনেরা পেয়ে যায় বাংলার প্রকৃতির ভেতর লুকিয়ে থাকা সৌন্দর্যের এক অমিত ভা-ার। সৌন্দর্যের মধ্যে লেখক, দার্শনিকেরা সত্য অন্বেষণ করে থাকেন, তরুণ রবীন্দ্রনাথেরও সত্য অন্বেষণের গভীরে প্রবেশের আগ্রহ তৈরি হয় মূলত বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষ ও প্রকৃতি অবলোকনের মাধ্যমে।

শিলাইদহ, পতিসরসহ পদ্মা যমুনার খর¯্রােতের ভিতরে বোটে বসে তিনি সে প্রকৃতির সরল মুদ্রা পাঠ করে আপ্লুত হতেন। সেটা তার ছিন্নপত্র পড়লে সবচে বেশি বোঝা যায়। বাংলার প্রকৃতির পাঠশালার এই বিশ^মানব আবহমান বাংলার চিরায়ত দৃশ্যের যে রূপ বর্ণনা করেছেন সেটা অমূল্য। তার ছিন্নপত্র পড়লে যে কারো মনে হবে তিনি নিসর্গেও ঠিকুজি লিখেছেন নিজের মতো করে। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র তাঁর দৃশ্য অবলোকনের ভাষাচিত্র বললে ভুল হবে না। তাঁর সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য একটি শাখাজুড়ে আছে বাংলাদেশের হৃদয় তার অনেকটাই ছিন্নপত্র।ছিন্নপত্রের চিঠিগুলোতে যে ভাব জগতের বার্তা পাই, সে বার্তা মূলত ভেসে এসেছিল স্রোতস্বিনী পদ্মার বুকের ভেতর থেকে, রবীন্দ্রনাথ কান পেতে সে বার্তাকে অন্তরে ধারণ করেছিলেন। পদ্মার ঢেউ তখন কবিতার ছন্দ তোলে, পদ্মার রূপ, লাবণ্য নয়ন মনোহারী, পদ্মা তখন দৌর্দ- প্রতাপে জনজীবনের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে।

উনিশ শতকের শেষ দশকে লেখা এক তরুণের দৃষ্টিতে প্রকৃতির যে পাঠ লেখা হয় তা বিশ^সাহিত্যের একটি পাঠ রোমান্টিকতার মধ্য দিয়ে কুষ্টিয়া, পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলের মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশের চিত্র উঠে এসেছে ছিন্নপত্রে। ছিন্নপত্রের পত্রগুলোতে রবীন্দ্রনাথ নিটোল বর্ণনায় প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে উপস্থাপন করেছেন অসংখ্য রূপক, উপমার সাহায্যে। সামান্য বিষয়বস্তু, গাছপালা বৃক্ষলতা, নদনদী, গায়ের কিশোর কিশোরী, চাষী, মজুর এমনকি সমাজের অপাংক্তেয় বেদেরদের যাযাবর জীবনের কথা রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়ায়নি।রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্নেহের ইন্দিরাকে তাই লিখেছেন-

“তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয়নি। তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিম্বা ভুল বুঝবি, কিম্বা বিশ্বাস করবি নে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেই জন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি।’

ছিন্নপত্রের ১৪১-টি পত্রের মধ্য তিনি যে পত্র লিখেছেন তার শিল্পধারা এতাটাই উচ্চমার্গীয় যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যান্য সাহিত্যের চেয়ে তাঁর এই পত্রাবলী বা পত্রসাহিত্য কোনো অংশেই কম নয়। একটি অঞ্চলে বাস করলে সেখানকার প্রাত্যহিক দৃশ্য চোখে আসবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো দৃশ্য চোখ এড়াবে না এমন কি হয়? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হয়েছে। পাবনা সিরাজগঞ্জ কুষ্টিয়া অঞ্চলের ধুলোবালি থেকে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ কিছুই বাদ পড়েনি। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাকে তিনি মনের গহীন তল্লাট থেকে লিখেছেন, “আমি বাস্তবিক ভেবে পাই নে কোন?টা আমার আসল কাজ। এক-এক সময় মনে হয়, আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে- লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়।... আমার বুদ্ধিতে যতটা আসে তাতে তো বোধ হয়, কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার। কিন্তু আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয়, এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তা হলে তো মন্দ হয় না;”

বিশ^কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য নির্মাণে বাংলাদেশের প্রকৃতি-মানুষ যে ভূমিকা রেখেছিলো সেটা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। তবে বাংলার রূপ দেখতে হলে ছিন্নপত্র পাঠ একান্ত জরুরি। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য চেতনায় শিলাইদহ পর্ব একটা বড় ছাপ ফেলেছিলো এটা ছিন্নপত্র পাঠের মধ্য দিয়ে আরো দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সংগ্রামের এক অনিঃশেষ প্রেরণা। পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতা ও স্বাধিকারের সংগ্রামে বারবার ফিরে যেতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাছে। যে কারণে প্রয়াত সন্জীদা খাতুন এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, আমরা রবীন্দ্রনাথের পথে হাঁটছি। বাংলার প্রকৃতিকে যিনি বিশ^সাহিত্যের মর্যাদায় বসিয়েছেন। এদেশের দরিদ্রক্লিষ্ট মানুষের সংকট নিরসনে যার অবদান অনন্য। তাঁর বাংলাদেশ দেখার লেখা পড়ে আমাদেরও দেশটা দেখা উচিৎ। নতুবা আক্ষেপ করে বলতে হবে- “দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া / ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া/ একটি ধানের শীষের উপর/ একটি শিশির বিন্দু।”