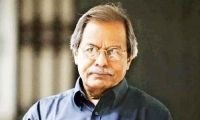

রবীন্দ্রনাথের ‘করুণা’ ঘিরে কিছু কথা

গৌতম রায়

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস রচনার সূচনা পর্ব ঘটেছিল উনিশ শতকের শেষ দিকে। ‘করুণা’ উপন্যাসটি হলো তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস। যদিও এই উপন্যাসটি কবিরজীবদ্দশায় বই আকারে প্রকাশিত হয়নি। প্রথম সেটি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ভুবনে সংযোজিত হয় তাঁর জন্মশতবর্ষের সময়ে, ১৯৬১ সালে। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে অত্যন্ত সুলভ মূল্যে রবীন্দ্ররচনাবলিপ্রকাশ করা হয়। প্রকাশের সময় ১৩ খণ্ডের এই রবীন্দরচনাবলির দাম ছিল মাত্র ৭৫ টাকা।

এই রচনাবলির মধ্যেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট‘করুণা’ উপন্যাসটি সংযোজিত হয়। তার আগে অবশ্য কবিরজীবদ্দশায় ১৮৭৭-৭৮ সালে‘ভারতী’ (সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা, ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক)পত্রিকায় এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে উপন্যাসটি সেখানে মাত্র ২৭টি পরিচ্ছেদ পর্যন্তপ্রকাশিত হয়।

এই উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় বই আকারে প্রকাশ করেননি সম্ভবত এই কারণে যে ২৭টি পরিচ্ছদের বাইরে বইটি আর এগোয়নি কবির কলমে। তাই হয়তোবা কবি এই বইটিকে অসম্পূর্ণ গ্রন্থ বলেই মনে করতেন। সে কারণেই হয়তো জীবিত অবস্থায় তাঁর প্রথম লেখা উপন্যাসটি পুস্তক আকারে প্রকাশ ঘিরে কবি খুব একটা উৎসাহ বোধ করেননি। রবীন্দ্রনাথ ঘিরে যাঁরা বিস্তৃত আলাপ-আলোচনা করেন, তাঁরাও এই ‘করুণা’ উপন্যাসটিকে খুব একটা আলাপ-আলোচনার মধ্যে তুলে আনেন না। হয়তোবা কবি যেহেতু উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করেননি বা তাঁর দীর্ঘ জীবনে এই উপন্যাসটি ঘিরে সেভাবে আলাপ আলোচনায় ব্যাপৃত হননি, তাই অনেকেরই হয়ত ধারণাউপন্যাসটি ঘিরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের খুব একটা উৎসাহ ছিল না।আর সেই কারণেই এটি রবীন্দ্র সৃষ্ট উপন্যাস হিসেবে পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্র গবেষকদের মধ্যে খুব একটা উৎসাহ দেখতে পাওয়া যায় না।

কবি যখন ‘করুণা’ উপন্যাসটিতে হাত দেন এখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬ বছর। ‘করুণা’ উপন্যাসটির রচনার বেশ কিছু কাল পরে, ১৮৭৩ সালে, রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন ‘বউ ঠাকুরানীর হাট’ উপন্যাসটি। সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট প্রথম উপন্যাস হিসেবে সারস্বত সমাজের কাছে বিশেষ রকমের আলোচিত হয়ে ওঠে ‘বউ ঠাকুরাণীর হাট’ই। এক সদ্য কিশোরের প্রথম উপন্যাস হিসেবে এই ‘করুণা’ উপন্যাসটির মধ্যে যেভাবে সমকালীন সমাজের একটা ছবি ফুটে উঠছে, তা আজ এই একুশশতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যবর্তীকালে এসেও আমাদের বিস্মিত করে তোলে। ‘করুণা’ উপন্যাসটিকে কোনওঅবস্থাতেই একজন লেখকের শৈশব পরিসরের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যে মন মানসিকতার দ্বন্দ্ব থাকে, সংঘাত থাকে এবং বয়সন্ধির যে ধরনের বিষয়গুলি থাকে, তার নিরিখে বিচার করলে খুব ভুল মূল্যায়ন হবে। আমরা যদি না জানি কোন্বয়সে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসটি লিখছেন,তাহলে আমরা লেখকের পরিণত বোধ এবং সমাজমনষ্কতা ভেবে বিস্মিত হব।

‘করুণা’ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের প্রায় শেষ দিকে নারী মুক্তির যে ভাবনা রবীন্দ্রনাথ উপস্থাপন করছেন, সেটি পড়লে প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হয়, এটি কোনো১৬বছরের কিশোরের লেখা উপন্যাস নয়।এটি একটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মেধা-অভিজ্ঞতা-মননশীলতা-ধী শক্তি এবং বোধের ফসল।

উনিশ শতকের যে সময় দাঁড়িয়েরবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রথম উপন্যাসটি রচনা করছেন, সেই সময়ে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ব্রাহ্মসমাজ,ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী প্রমুখ নারী মুক্তির আঙ্গিককে উন্মোচিত করলেও, সেই ভাবনার প্রসার কিন্তু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গোটা বাঙালি সমাজের কাছে খুব একটা পরিস্ফুত হয়ে ওঠেনি। এই উপন্যাস লেখার সময়কালের অল্প কিছু আগে কুমিল্লায় মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী। বেগম রোকেয়া তখনও জন্মগ্রহণ করেননি।নারী মুক্তির বিষয়টি বাঙালি হিন্দু সমাজেও আবদ্ধ একেবারেই উচ্চবিত্ত আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত এনলাইটেন্ড একটি ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে।এই গোষ্ঠীর মধ্যে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের পরিবার, অর্থাৎ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার পড়ে।

নারীর জন্য অর্ধেক আকাশ নয়, সম্পূর্ণ আকাশ- উনিশশতকের শেষ দিকে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের প্রেক্ষিতে এই বোধের উন্মেষ ঘটানোর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যে ঐতিহাসিক অবদান তার সাক্ষ্য বহন করছে তাঁর এই প্রথম উপন্যাস ‘করুণা’। ‘করুনা’ উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র নরেন্দ্র যে করুণার সঙ্গী।এই নরেন্দ্রর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ তার নিজের গ্রামের পাঠশালায় রঘুনাথ সার্বভৌমের কাছে। নরেন্দ্র যখন কলকাতায় আসছেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়; “কলিকাতার বাতাস লাগিয়া পল্লীগ্রামের বালকের কতগুলি উৎকট রোগ জন্মিল” (রবীন্দ্র রচনাবলি, অষ্টম খ-, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৪, পৃ-১৮)।

কি সেইউৎকট রোগ? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়; “শুনিয়াছি স্কুলের বেতন ও পুস্তকাদি ক্রয় করিবার ব্যয় যাহা কিছু পাইততাহাতে নরেন্দ্রের তামাকের খরচটা বেশ চলিত” (ঐ)। গ্রাম থেকে শহরে পড়তে আসা আরজন ছেলের মতোই নরেন্দ্রর স্বপ্ন ছিল; “বড় হইলে সে ডেপুটি ম্যাজিস্টর হইবে” (ঐ)।

শহরে পড়তে এসেনরেন্দ্র চরিত্রটির মধ্যে যে অদল-বদল ঘটতেথাকল, সমসাময়িক প্রেক্ষিতকে অবলম্বন করে সেটার যে চিত্রকল্প রবীন্দ্রনাথ তাঁর কিশোর বয়সেই রচনা করেছিলেন, সেই চিত্রকল্প যেন এই একুশ শতকের পরিবর্তিত সমাজ কাঠামোর মধ্যেইআজও একটা প্রাসঙ্গিকতার ইঙ্গিত দেয়। একদিকে সমাজ সংস্কারক হিসেবে নিজেকে মেলে ধরবার প্রত্যাশী নরেন্দ্র, আর তার বন্ধুদের ভাবনার মধ্যে দিয়েরবীন্দ্রনাথ এখানে একটা অসামান্য শব্দ নরেন্দ্রর বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন “মরাল করেজ” (পৃ-২১)।

এইশব্দের ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই বোঝা যায় উনিশ শতকের শেষার্ধে কলকাতা কেন্দ্রিক নবোন্থিত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে যে পারস্পরিক দ্বৈততা ছিল তারস্বরূপটি। এখানে মনে রাখা দরকার,উনিশ শতকে কলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশটা কিন্তু ছিল একেবারেই হিন্দু বাঙালির বিকাশ। নানা ধরনের ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরার কার্যকারণ সূত্রে কলকাতাকে কেন্দ্র করে সেই সময়ে কিন্তু বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশটা ঘটেনি। নবার আবদুল লতীফের মতো (১৮২৮-১০ জুলাই, ১৮৯৩) দু’একজন হাতেগোনা উচ্চবিত্তের মানুষ অবশ্যই ছিলেন। কিন্তু আপামর বাঙালি মুসলমান সমাজের ভিতরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটানোর ক্ষেত্রে তাঁরা তখন সবেমাত্র প্রয়াসী হয়েছেন। সে প্রয়াসের প্রভাব আপামর বাঙালি মুসলমানের উপরে সার্বিকভাবে পড়তে তখনও শুরু হয়নি। অপরপক্ষে বাঙালি হিন্দুর মধ্যে যে আধুনিকতার বিকাশ ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের বদান্যতায় শুরু হয়েছিল, সেটি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কৈশোরকালেই বাঙালি হিন্দু সমাজকে অনেকটাই প্রভাবিত পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই এই যে ‘মরাল করেজ’ শব্দটা এখানে ব্যবহার করছেন রবীন্দ্রনাথ,যার সঙ্গে সেসময়ের হিন্দু কলেজ, ডিরোজিওর অনুরাগী অনুগামী ছাত্রকুল- এই সমস্ত প্রেক্ষিতের একটা বড় রকমের সম্পর্ক ছিল।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: “গদাধরবাবু কহিলেন, “এখন আমাদিগের উচিত তাহাদের অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙিয়া দেওয়া” (ঐ)। অন্তঃপুরের এই প্রাচীরটা ভেঙে দেওয়া- সেই ভাবনাটাই কিন্তু ‘করুণা’ উপন্যাসের মধ্য দিয়েরবীন্দ্রনাথ তাঁর কিশোরকালেইমানুষের সামনে মেলে ধরেছেন। পুরনো মান্ধাতার ঠাকুরদার আমলের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নতুন সংস্কারবাদী চিন্তাধারারসংঘাত তৈরি হচ্ছে। আর সেই সংঘাতের প্রভাব কীভাবে বাঙালি হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় পড়ছে- তাকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসবার ক্ষেত্রে ‘করুণা’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সোচ্চার হয়েছিলেন,রবীন্দ্র সৃষ্টি এবং দৃষ্টিভঙ্গির এই দিকটি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঘিরে গবেষণা-আলোচনা ইত্যাদিতে সেভাবে উঠে আসেনি।

অপরপক্ষে সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে যে বাঙালি সমাজের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ বাঙালি মুসলমানকে দূরে রেখে দেওয়া হয়েছিল, সেটি যে ভবিষ্যতের জন্য হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালির পক্ষে ইতিবাচক হয়নি,তাও কিন্তু আমরা বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথের কিশোর মননে নির্যাস হিসেবে এই উপন্যাসে,কলকাতা কেন্দ্রিক বিকাশমান বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ বলতে কেবলমাত্র হিন্দু বাঙালি সমাজকে দেখানোর মধ্যে দিয়ে। বাঙালি মুসলমান সমাজের এতোটুকু উল্লেখ না থাকার মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারি,পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনার মধ্যে যে ধরনের সম্যকপরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল, সেটি কিন্তু তাঁর শৈশব-কৈশোরের প্রেক্ষিতের পরিম-লের মধ্যে আসেনি।

বাগবাজার কেন্দ্রিক বাবুয়ানির চিত্র এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করছেন, নরেন্দ্র চরিত্রটির বাগবাজারে বাসাবাড়ি নেওয়া এবং কাশীপুরে বাগান ক্রয় করা- এই সমস্ত ঘটনাগুলির উল্লেখের মধ্যে দিয়ে।এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে,কিশোর রবীন্দ্রনাথ সেই সময় খুব বেশি পারিবারিক পরিম-লের বাইরে কলকাতা শহরকে দেখার অনুভব করবার সুযোগ না পেলেও, প্রাচীন মানসিকতার সঙ্গে সংস্কারবাদী মানসিকতার যে সংঘাত ঘটছে এবং বিকাশমান বাবু সমাজেরও যে একটি অধ্যায়ের একটা সংঘর্ষ- সে সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। বাঙালি মধ্যবিত্তের উদ্ভব ঘটনার ক্ষেত্রে কুশীলবরা কেবলমাত্র বাঙালি হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখেছিলেন। বাঙালি মুসলমানদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে থেকেছেন। তার যেন ঐতিহাসিক আলেখ্য ‘করুণা’ উপন্যাসের মধ্যে কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ গেঁথে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আর সেই ঘাটটির জায়গাটি তিনি পরবর্তীকালে, পরিণত বয়সে,তাঁর চিন্তা-চেতনারসামগ্রিক বিকাশের মধ্য দিয়ে পূরণ করে নিতেও সক্ষম হয়েছিলেন।