সুকান্ত ভট্টাচার্য: বহুচর্চিত, বহুপঠিত এক অনন্য কবি

দীপক ভৌমিক

সুকান্ত ভট্টাচার্যই

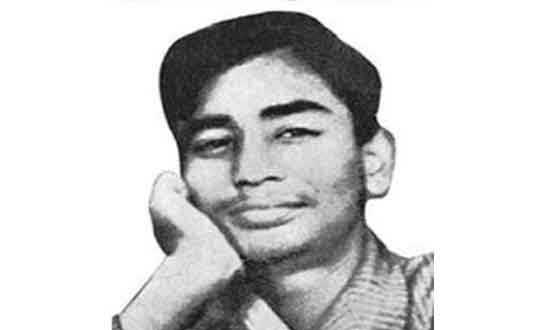

বাংলা কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্র, নজরুল এবং জীবনানন্দের পর সুকান্ত ভট্টাচার্যই আজ অবধি সর্বাধিক উচ্চারিত কবি। বহুপরিচিত, বহুপঠিত এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প-আলোচিত একটি নাম। মার্কসবাদী ও প্রগতিশীল চিন্তা, গণমানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং সাম্যবাদী চেতনার কবিতা তাঁকে দেশীয় সাহিত্যে অমরত্ব দিয়েছে। তিরিশের অন্যতম কলাকৈবল্যবাদী ও ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’র অন্যতম ধাত্রীপুরুষ, নান্দনিকতার প্রতিভূ কবি বুদ্ধদেব বসু সুকান্তকে নিয়ে তাঁর ‘কালের পুতুল’ গ্রন্থে বলেছিলেন, “গর্কীর মতো, তাঁর চেহারাই যেন চিরাচরিতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কানে একটু কম শোনে, কথা বেশি বলে না, দেখামাত্র প্রেমে পড়ার মতো কিছু নয়, কিন্তু হাসিটি মধুর, ঠোঁট দু’টি সরল।”

সুকান্তের অকালমৃত্যুর পর এই বুদ্ধদেবই ‘কবিতা’ পত্রিকার জুন-জুলাই ১৯৪৭ সংখ্যায় আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, ‘যে চিলকে সে ব্যঙ্গ করেছিলো, সে জানতো না সে নিজেই সেই চিল; লোভী নয়, দস্যু নয়, গর্বিত নিঃসঙ্গ আকাশচারী, স্খলিত হয়ে পড়লো ফুটপাতের ভিড়ে, আর উড়তে পারলো না, অথবা সময় পেলো না। সুকান্ত কবি হবার জন্যই জন্মেছিলেন, কিন্তু কবি হতে পারার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই কবি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে আর কী নিয়ে লিখতেন? বাংলা কবিতায় এত অল্প বয়সে যাঁর এত লেখার বিস্তৃতি।’

বুদ্ধদেব বসুর মতে, সুকান্তের কিশোর হৃদয়ের স্বাভাবিক উন্মুখতাকে একটি কঠিন, সংকীর্ণ বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রভাবিত করেছিল। সুকান্তের স্বাভাবিক উন্মুখতার সাথে পদে-পদে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছিল।

যদিও তাঁর এই চিন্তার সঙ্গে অনেকেই সহমত পোষণ করেন না। বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর বহুমুখী অবদান স্বীকার করেও এই তরলমতি মূল্যায়নের সঙ্গে কিছুতেই একমত হওয়া যায় না। অথচ উদার গুণগ্রাহিতা এবং সুকান্তের প্রতি অগ্রজসুলভ মমতাও মুক্ত রাখতে পারেনি তাঁর দৃষ্টিকে। ‘মতবাদের দাসত্ব’কে ধিক্কার দিতে গিয়ে তিনি নিজেই শিকার হয়েছেন অন্য একটি সংকীর্ণ মতবাদের, যার নাম ‘কলাকৈবল্যবাদ।’

সুকান্তের ঐহিক জীবনের প্রতিদিনের সাধারণ অনুষঙ্গগুলো এই দিব্যালোকসন্ধানী রূপদর্শীদের কাছে মনে হয়েছে অসার, স্থুল, পরিত্যাজ্য। ইতোমধ্যে সময় অনেক এগিয়েছে, তবে তিরিশি আধুনিকবাদের কিছু রূপবদল ও ভাঙচুরের মধ্য দিয়ে কলাকৈবল্যবাদের বিভিন্ন স্রোত-অন্তঃস্রোত এখনো বয়ে চলেছে বাংলা কবিতায়। যাঁরা এই মতবাদের পোষক, তাঁদের কাছে সুকান্তের কবিতা সবসময় গলার কাঁটা হয়েই থাকবে।

শ্রেণিসংগ্রামে বিশ্বাসী সুকান্তের লেখার মধ্যে এক অসাধারণ বিস্তৃতি ছিল, যা তাঁর বয়সের চেয়ে অনেক বেশি গভীর ছিল। সাহিত্যে গণমানুষের আকাক্সক্ষা, রোষ, স্বপ্ন আর সংগ্রাম সবচেয়ে বেশি ধারণ করতে পেরেছিলেন তিনি। এখনও অবধি, কাব্যচর্চায় তাঁর দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয়েছেন এমন কবির সংখ্যা কম নয়। সুকান্ত ভট্টাচার্য কেবল কবিই নন, একাধারে তিনি ছিলেন গীতিকার, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, সর্বোপরি একজন বহুপ্রজ সাহিত্যিক।

‘সুকান্ত ভট্টাচার্য: বাম রেনেসাঁসের কবি-দিশারি’ শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য বাম রেনেসাঁস অর্থাৎ বৃহৎ মানবচেতনারই প্রতিকৃতি। ইতিহাসের এক জটিল যুগপর্যায়ে মানবিক দ্রোহচেতনাকে কবিতা ও অঙ্গীকারে ধারণ করেছেন তিনি। আজকের তাত্ত্বিক বিভ্রান্তির ডামাডোলে যারা সুকান্তকে অবজ্ঞা করতে চায় তাঁরা মূলত মানবমুক্তির শত্রু। সুকান্ত ভট্টাচার্য যান্ত্রিক মার্কসবাদের পূজারী ছিলেন না বরং মানুষের চিরকালীন গণচেতনাকে শিল্পের আধারে ধারণ করতে চেয়েছেন।

গভীর পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, একদিকে সুকান্তের কবিতায় যেমন বিষয় ও ছন্দের বৈচিত্র্য বহমান ছিল অন্যদিকে সামষ্টিক মুক্তির আকাক্সক্ষাকে বাঙ্ময় করেছেন তিনি। কারণ স্বল্পায়ু জীবনেই তিনি তাঁর পরিণতির সাক্ষ্য রেখে গেছেন বাংলা সাহিত্যে।

পরিতাপের বিষয় হলো, একসময়ে রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তজয়ন্তী একত্রে পালনের মধ্য দিয়ে আমরা মূলত মানবতার কবিদের একত্রে স্মরণ করতাম। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সাহিত্যিক ও রাজনীতিক বিভ্রান্তিতে আমরা সুকান্তকে ভুলে যেতে বসেছি।

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-৪৭) নামটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিন্তায় আর মননে যে বিষয়টি স্মরণযোগ্য হয়ে ওঠে তা হলো- একটি তাঁর একুশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন, আর অন্যটি তাঁর বড় মাপের কবিত্ব। নিঃসন্দেহে এ দুটি বিষয়ই সুকান্তকে সহজে চিনিয়ে দেয় এবং অন্যদের থেকে তাঁকে আলাদা করে দেয়। কিন্তু এই মূল্যায়নে সুকান্তের অনেকটাই বাইরে থেকে যায়; বাইরে থেকে যায় তাঁর কর্মীসত্তা, বিশ্বজনীন জীবনচেতনা আর জীবনকে যাপন করার ও দেখার এক ভিন্ন ইশারার কথা।

বিস্মরণের কবি সুকান্ত নন। গভীর দার্শনিকতা, পরিচ্ছন্ন ইতিহাসজ্ঞান এবং প্রবল দেশপ্রেম তাঁকে দিয়ে রচনা করিয়ে নিয়েছে বিপ্লবী অনুভবের শিল্পিত কবিতাগুচ্ছ। তাই তাঁর বিপ্লবী ও কবিসত্তাকে পৃথক করে দেখার কোনো অবকাশও নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে, সবচেয়ে কম বয়সে মারা গিয়েছেন এবং কবি ছিলেন- এ কারণেই কি সুকান্ত গুরুত্বপূর্ণ? বরং এ দুটি বিষয়ের বাইরেই সুকান্তের বিশেষত্ব। সুকান্ত জীবন ও জগৎকে যেভাবে দেখেছেন এবং যাপন করেছেন, ব্যতিক্রম ছাড়া বিশ্বের খুব কম অকালপ্রয়াত কবিই সেভাবে দেখেছেন বা করেছেন। তবে কি সুকান্তের নামও সারা পৃথিবীতে বিস্ময়ের সঙ্গে কীর্তিত ও উচ্চারিত হয়? যেমনটি হয় মার্লো, শেলি, কিটস বা অপরাপর কবির কথা! হয় না। কারণটি তবে কি এই, সুকান্তের জন্ম ও বেড়ে ওঠা এক উপনিবেশিত ভূখ- ও ভাষার মধ্যে? এ প্রশ্নটি ঝুলিয়ে রেখে আমরা বরং তাঁর জীবন ও দর্শন অধ্যয়নে বুঝতে পারি- সুকান্তের ডোবাতুল্য জীবনের মধ্যে মহাসমুদ্রের কিছু কল্লোল আর জীবন-জগৎকে দেখার আর যাপনের সেই বিশেষত্বগুলো, যা তাঁকে এই সভ্যতার ভেতরে অনন্য করে তুলেছে। সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর লেখার স্থুল ও সূক্ষ্মতম স্তরেও বিন্দুতে সিন্ধুকল্লোল ধারণ করেছিলেন।

অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করেও কর্মের জন্য পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন, এমন কবির সংখ্যা বিশ্বসাহিত্যে একেবারে কম নয়। ক্রিস্টোফার মার্লো, বায়রন, শেলি, কিটস, রুপার্ট ব্রুক, র?্যাঁবো, মায়াকভস্কি, ট্রাকল, লোরকা, এসেনিন, সিলভিয়া প্লাথ প্রমুখ কবি কমবেশি অপ্রত্যাশিত অল্প বয়সেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁদের কেউ বিশুদ্ধ কবি, কেউ কবি ও সৈনিক, কেউ কবি ও মার্কসবাদী রাজনৈতিক কর্মী, আবার কেউ-বা কবি ও স্বদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অকুতোভয় সৈনিক ছিলেন। তবে, উল্লিখিত অকালপ্রয়াত কবিদের মধ্যে সুকান্তের মতো একুশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন এমন কবি নেই।

এই অসাধারণ প্রগতিশীল তরুণ কবি ১৯২৬ সালের ১৫ আগস্ট মাতামহের কলকাতার কালীঘাটের ৪৩, মহিম হালদার স্ট্রীটের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নিবারণ ভট্টাচার্য এবং মায়ের নাম সুনীতি দেবী। এক নি¤œবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। সুকান্তের বাবা নিবারণ ভট্টাচার্য ছিলেন একটি লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী, যা একাধারে ছিল বইয়ের ক্ষুদ্র প্রকাশনা ও বিক্রয়কেন্দ্র।

সুকান্তর জন্ম কলকাতায় হলেও তাঁর পূর্বপুরুষ ছিল বাংলাদেশের বাসিন্দা। প্রথমে এঁদের আবাসস্থল ছিল গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার উনশিয়া গ্রামে। এ গ্রামটি অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ গ্রাম। এই গ্রামের এই ভট্টাচার্য বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন বাঙালির শঙ্করাচার্য বলে খ্যাত মধুসূদন সরস্বতী। বাঙালিদের মধ্যে তিনিই প্রথম শ্রীমদ্ভগবদগীতার টীকা এবং ভাষ্য রচনা করেন। সম্পূর্ণ মহাভারতের অনুবাদক হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের জন্মও ঊনশিয়া গ্রামের ভট্টাচার্য বংশে।

সুকান্তের কৈশোরকালে পৃথিবী জুড়ে চলছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পৈশাচিক তা-ব নৃত্য। চীনাদের উপর জাপানিদের বর্বর অভিযান শুরু হয়েছে, অন্যদিকে ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলোকে গ্রাস করছিল হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনী। ১৯৪০-১৯৪২ সালের মধ্যেই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে বুর্জোয়া রাজনীতির প্রভাববলয় ভেঙে নতুন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে সুকান্ত ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৪২ সালের পর তাঁর রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জীবন একাকার হয়ে যায়।

চল্লিশের দশকে সুকান্ত লিখতে শুরু করলেও তার অব্যবহিত আগের দশকে তিরিশের সাহিত্য যতটুকু নিচুতলার মানুষের জীবনের দিকে ঝুঁকেছিল ততটুকুতেই তাঁর আগ্রহ ছিল। কেউ কেউ তাঁর কবিতায় বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত কিছু শব্দ ও উপমা লক্ষ করেছেন, কিন্তু তা তেমন তাৎপর্যপূর্ণ কিছু নয়। বরং তিনি স্থিত ছিলেন বাংলা কবিতার বৃহত্তর ঐতিহ্যে। তাঁর প্রাণের টান ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতি। নিজের সংক্ষিপ্ত কবিজীবনে মোট চারটি কবিতা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। সেইসঙ্গে লিখেছেন সূর্যপ্রণাম নামে একটি কাব্যনাটক। চেতনা ও প্রকরণের দিক থেকে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গেও তাঁর আত্মীয়তা ছিল। ‘ছন্দ ও আবৃত্তি’ নামের একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

“নজরুলের ছন্দে ভাদ্রের আকস্মিক প্লাবনের মতো যে বলিষ্ঠতা দেখা দিয়েছিল তা অপসারিত হলেও তার পলিমাটি আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে সোনার ফসল ফলানোয় সাহায্য করবে।”

তীক্ষèধী বামপন্থী চিন্তক রণেশ দাশগুপ্ত সুকান্তের এই চেতনাকে বলেছেন ‘ভবিষ্যৎবাদী আধুনিকতা। প্রাবন্ধিক কুদরত-ই-হুদার ভাষায়, সুকান্তের দিনলিপি, জীবনকে যাপন করার ধরন, চিঠির মধ্যে ব্যক্ত করা বিচিত্র কাজের সবই তো ‘পৃথিবীকে বাসযোগ্য’ করে তোলার প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত। ব্যক্তিগত ভোগ-উপভোগের পথে তিনি যাননি। তিনি পৃথিবীকে ফুলে-ফসলে ভরিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই যে কর্মযজ্ঞ, এটিই তো জীবন্ত কবিতা, মহাকাব্য। আলাদাভাবে কবিতার কি প্রয়োজন ছিল! আর তাঁর কবিতাই বা কোন জীবনাচেতনাকে ধারণ করেছে? সে তো তাঁর যাপিত জীবনেরই শব্দরূপ।

রবীন্দ্র উত্তর সময়েই তিনি রবীন্দ্রনাথকে ‘রাবীন্দ্রিক’ উদ্যাপন-স্মরণের বাইরে দেখিয়েছিলেন।

‘আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,

প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়।’

বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম ও কর্মসূত্রে এক অভিজাত মহলে জীবনযাপন করেছেন। এর ফলে তাঁর কাব্যসাধনাও অসম্পূর্ণ বলে তিনি মনে করতেন। কবিগুরু তাই ‘ঐকতান’ কবিতায় লিখেছেন-

‘আমার কবিতা আমি জানি

গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।’

রবীন্দ্রনাথের এই আক্ষেপ সারাজীবনই ছিল। তাই তিনি কবিতায় লিখেছেন-

‘যে আছে মাটির কাছাকাছি

সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।’

রবীন্দ্রনাথের এই কাক্সিক্ষত কবিপুরুষই সুকান্ত ভট্টাচার্য বলে অনেকেই মনে করেন। সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য ১৯৪৭ সালে ‘পরিচয়’ শারদীয়তে ‘কবি কিশোর’ প্রবন্ধে বলেন, ‘যে কবির বাণী শোনবার জন্য কবিগুরু কান পেতে ছিলেন, সুকান্ত সেই কবি।... মাটির বুক থেকে সে উঠে এসেছিল।’

সুকান্তের কবিতার উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বুঝতে হলে তাঁর কবিতা পড়তে হবে। কবিতার ছন্দ ও অলঙ্কার বিশ্লেষণ করলে তার সামর্থ্য ও উৎকর্ষ ধরা পড়বে। সেগুলোতে তাঁর ভাষাগত ও চিন্তাগত উৎকর্ষের পরিচয় আছে। শিশুদের জন্য লেখা তাঁর ছড়া ও গল্পগুলোতেও উৎকর্ষের পরিচয় মেলে। তাঁর চিঠিপত্র পড়লে বোঝা যায়, মার্কসবাদী হয়েও তিনি মতান্ধ ছিলন না। সব মানবীয় প্রবণতা তাঁর মধ্যে সজীব ছিল। তাঁর গদ্যও ছিল আকর্ষণীয় এবং পরিচ্ছন্ন।

১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সুকান্তের কবিতা বাঙালির মনে শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে। সুকান্ত যখন কবিতার বিদ্যুৎশক্তিকে কলকারখানায়, খেত-খামারে, ঘরে ঘরে সর্বত্র পৌঁছে দিতে শুরু করেন ঠিক তখনই আসে তাঁর মৃত্যুর অমোঘ ডাক।

সুকান্তের জীবদ্দশায় তিনি নিজের কবিতা সমাদৃত হতে দেখেছেন। নানা পত্র-পত্রিকায় দেশে-বিদেশে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। অনূদিত হয়েছে। সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত বেশ কয়েকটি গানও পরিবেশিত হয়েছে পঙ্কজ কুমার মল্লিকের কণ্ঠে।

চল্লিশের অন্য কবিদের থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্যের স্বতন্ত্রতা হলো, তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ সমকাল ও ইতিহাসকে বন্দি করে রেখেছিল। স্বদেশে বিক্ষোভ, নিরন্ন মানুষের হাহাকার ও প্রতিবাদ কবিতায় তুলে ধরে সুকান্ত এক নতুন ধারার কবিতা রচনা করেছেন। সৃজনশীলতা পাঠকমহলে তাঁকে স্বতন্ত্র অবস্থানে নিয়ে গেছে। সুকান্ত গণমুখী সাহিত্য তথা মার্কসবাদী সাহিত্যধারায় দেশলাই কাঠি, চারাগাছ, সিঁড়ি, লাল মোরগ, আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি অব্যর্থ কিছু স্থায়ী প্রতীক সৃষ্টি করেছেন, যা খুব কম মার্কসবাদী কবিই পেরেছেন। আর বাংলা কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কবিতা ছিল রীতিমতো ‘নন্দনতাত্ত্বিক বিপ্লব’।

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের জীবন মোটা দাগে আহার, নিদ্রা, যৌনতা, ব্যক্তিগত ভোগ-উপভোগের মধ্যেই আবর্তিত হয়। জন্মের পর থেকে এসব কর্মকা-ের শেষে একদিন মৃত্যুতে সমর্পিত হয়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত স্মরণের ব্যতিক্রম ছাড়া বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়াই এই জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কিছু মানুষ সব সময়ই থাকেন যাঁরা জীবনকে শুধু নির্দিষ্ট জৈব প্রবৃত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন না। তাঁরা অবিশ্বাস্য স্বল্পায়ু হয়েও পৃথিবীর মানুষ ও সভ্যতার স্মৃতিতে জাগ্রত থাকেন; ইতিহাস হয়েও তাঁরা জ্বলতে থাকেন বর্তমানে ও আগামীতে। সুকান্ত ভট্টাচার্য এই শেষোক্ত ঘরানার মানুষ।

সত্তর দশকে মুক্তির সংগ্রামে তরুণদের মধ্যে সুকান্ত প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। আবার নব্বইয়ের দশকে এসে অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়েন সুকান্ত ভট্টাচার্য।

সুকান্ত জীবিত থাকাকালীন তাঁর কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। কেবল দৈনিক পত্রিকা, সাহিত্য সাময়িকী, সাপ্তাহিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল তাঁর লেখা। সুকান্তকে তুলনা করা যায় ইংরেজ কবি জন কিটসের সঙ্গে। দু’জনের জীবনের পরিধিই ত্রিশের কম। সুকান্তের একুশ, কিটসের পঁচিশ। আবার দুজনের শেষটাও যক্ষায় ভুগে। অবশ্য কিটসের মৃত্যুর চার বছর আগে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল, আর সুকান্তের মৃত্যুর এক বছর পরে। দু’জনের মধ্যে সবচেয়ে মিল হলো দরিদ্রতা। তাঁরা নিজেদের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন।

এখন প্রশ্ন হলো, মার্কসবাদে দীক্ষিত এ কবিকে এখনও আমরা স্মরণ করি কেন? সুকান্তের সমসাময়িক বাস্তবতা ছিল ফ্যাসিবাদে আক্রান্ত। ১৯৪৭-এর কৃত্রিম স্বাধীনতার ২৪ বছর পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরও তিনি কেন আজও প্রাসঙ্গিক এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা জরুরি। আসলে প্রচলিত বিদ্যায়তনিক নন্দনতত্ত্বের ছুরি দিয়ে খ- খ- করে বিচার করতে গেলে সুকান্তের কবিতার সৌন্দর্যকে বোঝা যাবে না। সামান্য আয়ুর পরিসীমায় তিনি যা রেখে গেছেন তা তাঁর নিজের সময়ের দাবি মিটিয়ে উত্তরকালের জন্য কোনো স্থায়ী মূল্য সৃষ্টি করতে পেরেছে কিনা সেটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

একাধারে বিপ্লবী ও স্বাধীনতার আপসহীন সংগ্রামী কবি সুকান্ত ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সারাক্ষণের কর্মী। ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় অভাবের ঝাপটা সুকান্তকে বইতে হয়েছিল অনেক বেশি। তখন তাঁর পরিবারও আর্থিক অনটনে দিন কাটাচ্ছিল। পার্টি ও সংগঠনের কাজে অত্যধিক পরিশ্রম ও দীর্ঘদিন অনিয়মের ফলে নিজের শরীরের উপর যে অত্যাচারটুকু তিনি করলেন তাতে তাঁর শরীরে প্রথম ম্যালেরিয়া পরে দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৭৪ সালের ১৩ মে কলকাতার ১১৯ লাউডট স্ট্রিটের রেড এড কিওর হোমে মৃত্যুবরণ করেন।

সুকান্তের এই অসুস্থতাকালীন সময়েই তাঁর লেখা কবিতা নিয়ে বই প্রকাশের কথা শুরু হয়। বই প্রকাশের আনন্দে তিনি খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে থাকতেন। তাঁর প্রথম বইয়ের জন্য কবিতা তিনি নিজেই বাছাই করে দিয়েছিলেন। বই প্রকাশের কাজ যখন প্রায় শেষ, তখন চারদিকে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিল। প্রথম প্রকাশিত বইটি তাঁর আর দেখা হলো না। তার আগেই সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন সুকান্ত না ফেরার দেশে।

সুকান্তের কবিতা কি বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও মৃত্যুর অনেক মহালগ্নের সঙ্গে জড়িয়ে নেই? একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে আমরা কি পেরিয়ে আসিনি অনেক মারি-মন্বন্তর-লড়াইয়ের দীর্ঘ বন্ধুর পথ? এখনো কি এই কাঁটাছড়ানো পথেই নিরন্তর রক্তমাখা পায়ে সামনে এগোতে হচ্ছে না আমাদের? এইসব প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই রয়েছে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রাসঙ্গিকতা।

বর্তমানে দেশে একদিকে সমানে চলছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ছড়াছড়ি আর একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখার রাজনৈতিক ছলা-কলা, কুটিল সব কৌশল। সাম্যমুখর সত্যিকারের আধুনিক ও শোষণমুক্ত সমাজ নির্মাণে সুকান্তকে পাশ কাটিয়ে কিছু করতে গেলে যেকোনো পরিস্থিতিতেই সেটি হবে আত্মঘাতী ও চরম সাংঘর্ষিক। এই জটিল-জান্তব পরিস্থিতি ও কঠোর বাস্তবতার নিরিখে জাগরণের জন্য সুকান্ত ভট্টাচার্যের নিকটতম বিকল্পেরও জুড়ি মেলা ভার।

সহায়ক তথ্য:

১/ সুকান্ত বিচিত্রা, বিশ্বনাথ দে

২/ কালের পুতুল, বুদ্ধদেব বসু

৩/ কিশোর বিদ্রোহী কবি সুকান্ত, ড. শ্রীকুশল বরণ চক্রবর্ত্তী

৪/ সুকান্তের কবিতায় সমাজ ও পরিপার্শ্ব, সাইফুজ্জামান

৫/ সুকান্ত ভট্টাচার্য: সময়-সাহিত্য আর সংগ্রামের মিথষ্ক্রিয়া, অলাত এহসান

৬/ বিন্দুতে সিন্ধুকল্লোল, কুদরত-ই-হুদা

৭/ সুকান্ত ভট্টাচার্য : সেই নির্ঘুম বাতিওয়ালা, গোলাম ফারুক খান

-

কবিতার সুনীল সুনীলের কবিতা

-

রূপান্তরের অকথিত গল্পটা

-

মানব সভ্যতার আত্মবিশ্লেষণের আয়না

-

বাইরে একটা কিছু জ্বলছে

-

‘কাফকার মতো হবো বলে আইন পড়েছিলাম’

-

সত্যেন সেনের উপন্যাস: মিথ ও ইতিহাসলগ্ন মানুষ

-

বিস্ময়ের সীমা নাই

-

নগর বাউল ও ত্রিকালদর্শী সন্ত কবি শামসুর রাহমান

-

অলস দিনের হাওয়া

-

লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের মর্মস্পর্শী ও দূরদর্শী সাহিত্যকর্ম

-

‘ভাষার আরোপিত কারুকাজে খেই হারিয়ে ফেলি’

-

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের জিন্দা লাশ কি প্রকৃত লাশ