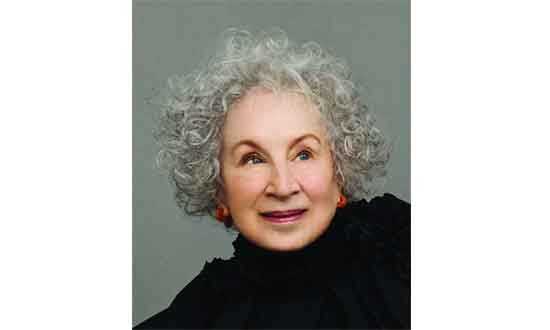

মার্গারেট অ্যাটউড ‘রানিং দ্য ব্যাট’

সুজিত কুসুম পাল

মার্গারেট অ্যাটউড / জন্ম : ১৮ নভেম্বর ১৯৩৯

তিনি যখন কথা বলেন, জগত কান পেতে শোনে। কারণ, তাঁর শব্দমালার ক্যানভাসে প্রতিভাসিত হয় বৈশ্বিক অর্থনীতির সংকট, ডানপন্থীদের উত্থান, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, জলবায়ু ও পরিবেশ সংরক্ষণের কথা। শামুকের যৌন জীবন থেকে শুরু করে গ্রহের নিরাপদ ভবিষ্যৎ; তিনি সবার কথা বলেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে ক্ষুদ্র বলতে কিছু নেই; সকল ক্ষুদ্রই এক বিশালের অংশ। সোজাসাপটা কথা- বুদ্ধিমত্তা এবং মূঢ়তাকে একত্রিত করে, কখনো কখনো একই বাক্যে, তিনি সঞ্চালন করতে পারেন পাঠকের মগজ-মঞ্চে। তিনি মার্গারেট অ্যাটউড (১৯৩৯)। তিনি এমন একজন লেখক, যিনি কষ্টের প্রকোষ্ঠে আনন্দকে খুঁজে বেড়ান। ব্যথার বর্ণনায় তীব্রতাকে তিনি এমনভাবে ছড়িয়ে দেন, যাতে পাঠক বেদনাকে অনুভব করতে পারেন। অ্যাটউডের ‘দ্য রবার ব্রাইড’ গ্রন্থটি পাঠ করার পর ‘দ্য গার্ডিয়ান’ পত্রিকার এডিটর-ইন-চীফ ক্যাথরিন ভাইনার বেদনার্ত হয়ে ভোর পর্যন্ত জেগে ছিলেন। কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র ‘ক্যারেন’ তার নির্যাতনমূলক শৈশবের ভয়াবহতা মুছে ফেলার চেষ্টা করতে গিয়ে তার শৈশবের নাম পরিবর্তন করে ‘চ্যারিস’ চরিত্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একবার টরন্টো শহরে বেড়াতে এলে অ্যাটউড তাঁকে তাঁর উপন্যাসে বর্ণিত কিছু স্পট দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ইতিহাস-ভিত্তিক উপন্যাস বুকার বিজয়ী ‘দ্য ব্লাইন্ড অ্যাসাসিন’-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র আইরিস চেজের ছোট বোন লরা চেজ তার প্রেমিকের মৃত্যুর খবর পেয়ে নিজেকে হনন করেছিলেন। অ্যাটউড তাঁর অতিথিকে সেই সেতুটি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন যে সেতুর ওপর দিয়ে লরা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেতুর ওপর তখন মেরামতের কাজ চলছিলো। কথকের বর্ণনায় ‘ডেঞ্জার সিগন্যাল গুঁড়িয়ে দিয়ে লরার দ্রুতগামী গাড়িটি একশ’ ফুট খাদে পড়ে গেলো। নতুন পাতায় ভরা গাছের ডালপালা ভেঙে গেলো। তারপর, আগুনে ফেটে গিয়ে গাড়িটি নিচের অগভীর খালে গড়িয়ে পড়লো। সেতুর ভাঙা টুকরোগুলোর নিচে পড়ে গাড়িটি নীরব হয়ে গেলো। পুড়ে যাওয়া টুকরো ছাড়া লরার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।’ বাজারে ক্লিনিক্যাল ব্যথার কিলারের প্রাপ্যতা থাকলেও অ্যাটউডের বুননশৈলীর কারণে তাঁর কাব্যিক স্তরের যন্ত্রণাগুলো পাঠককে তাড়িয়ে বেড়ায় কফিন-পাড়ার উঠোন পর্যন্ত। সাংবাদিক ভাইনারের ভাষায়, ‘মার্গারেট অ্যাটউড একজন খুনি বা নির্যাতনকারীর মনে সহজেই ঢুকে যেতে পারেন। মানুষের দুঃখ-কষ্টগুলোতাঁর মতো করে কেউ প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁর ভাবমূর্তি নিরাভরণ হলেও তাঁর উপস্থিতি উষ্ণতা ছড়ায় নির্দ্বিধায়।’

অ্যাটউড সম্পর্কে তাঁর স্কুলের একজন শিক্ষক বলেছিলেন, তাঁর মধ্যে তেমন কোনো সম্ভাবনা কিংবা প্রতিশ্রুতি আছে বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে, ক্লাসের বইয়ের চাইতে ক্লাসের বাইরের বইয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিলো অসাধারণ। শিশুকাল থেকেই তিনি ছিলেন একজন ক্ষুধার্ত এবং সারগ্রাহী পাঠক। অল্প বয়স থেকেই মার্গারেট অ্যাটউড বিভিন্ন ধারার বইয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। ডেলের পকেটবুক রহস্য, গ্রিমের রূপকথা, প্রাণির গল্প এবং কমিক বই ছাড়াও তিনি পড়তেন ‘এভ্রিথিং’ ও ‘এনিথিং’। পড়ার প্রতি অদম্য ভালোবাসা আর বৈচিত্র্যময় শৈশবপাঠ তাঁর সমৃদ্ধ সাহিত্যিক-জীবনের ভিত্তি স্থাপন করে। ক্যানাডার অটোয়া শহরে। বাবা প্রাণিবিশেষজ্ঞ ড. কার্ল এডমন্ড বৃক্ষখেকো পোকামাকড় নিয়ে গবেষণা করতেন। বছরের বেশিরভাগ সময় তিনি গবেষণার কাজে শহরের বাইরে জঙ্গল এলাকায় যেতেন। পোকামাকড়ের বসতি এলাকায় নিজেই পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন দুর্গম জঙ্গল এলাকায়, কখনো ভাড়া কটেজে কখনো নিজের বানানো ক্যাম্পে। এখানে তখন টেলিফোনের কোনো ব্যবস্থা ছিলো না, ছিলো না কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ। আলোর উৎস ছিলো কেরোসিনের বাতি। রান্না-বান্না এবং ঘর গরম রাখার জন্যে কাঠের চুলাই ছিলো ভরসা। বাইরের জগতের খবরাখবর রাখার জন্যে টেলিভিশন তো ছিলোই না, বেতারের সংযোগ পাওয়াও ছিলো ভাগ্যের ব্যাপার। নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্যে কিংবা বিনোদনের একমাত্র বন্ধু ছিলো বই। তাঁর মা তাঁকে ‘অ্যান অফ গ্রিন গেবলস’, ‘দ্য ওয়ান্ডারফুল উইজার্ড অফ ওজ’ এবং ‘ট্রেজার আইল্যান্ড’-এর মতো চিলড্রেন ক্ল্যাসিকগুলো পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি আর্নেস্ট থম্পসন সেটনের মতো লেখকদের ক্যানাডিয়ান প্রাণির গল্প পড়েছেন, পড়েছেন ‘মবিডিক’। কিশোর বয়সে পাঠ করেছেন ‘ডোনোভান’স ব্রেইন’-এর মতো বিজ্ঞান-কল্পকাহিনি; ‘প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস’ এবং ‘উদারিং হাইট্স’-এর মতো সামাজিক ক্ল্যাসিক। সুজানা মুডির অভিবাস কাহিনি। বাবা-মায়ের বিশাল হোম লাইব্রেরি ব্রাউজ করে খুঁজে নিয়েছেন পোকামাকড়ের ওপর বৈজ্ঞানিক পুস্তক, উইনস্টন চার্চিলের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফির নানান গ্রন্থ। জর্জ অরওয়েলের ‘নাইনটিন এইটি-ফোর’, আর্থার কোয়েস্টলারের ‘ডার্কনেস অ্যাট নুন’ এবং অ্যালডাস হাক্সলির ‘ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড’-এর মতো ডিস্টোপিয়ান সাহিত্যের সাথে তাঁর প্রাথমিক যোগাযোগ পরবর্তীকালে তাঁকে প্রভাবিত করে। গ্রিম, পো এবং অস্টেন পড়তে পড়তে ষাটের দশকে তিনি একদিন নিজের কবিতা পড়া শুরু করেন টরন্টোর ‘দ্য বোহেমিয়ান এম্ব্যাসি’তে। সত্তরের দশকে ক্যানাডা-মাতানো ‘সারভাইভাল’; আশির দশকে জগত-জাগানিয়া উপন্যাস ‘দ্য হ্যান্ডমেইড’স টেল’-এর দাপুটে নির্মাতা।

‘দ্য বোহেমিয়ান এম্ব্যাসি’ পাঠকদের কাছে কোনো একটি দূতাবাসের নাম মনে হলেও, এটি আসলে একটি কফি হাউজ। নামটি একটু বিভ্রান্তিকর বটে; ১৯৬০ সালে টরন্টো শহরের ডাউনটাউনের সেন্ট নিকোলাস স্ট্রিটের একটি গুদামবাড়িতে বেতার, মঞ্চ ও টেলিভিশনের দক্ষ অভিনয়শিল্পী ডোনাল্ড অস্টিন কালেনের (১৯৩৩-২০২২) প্রতিষ্ঠিত এই ঐতিহাসিক কফিহাউজটি এই শহরে লেখক ও শিল্পী তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। প্রতি রাতে কবিতা পাঠ এবং শৈল্পিক প্রকাশের জন্য এই এম্ব্যাসি ছিলো একটি নিবেদিতপ্রাণ মঞ্চ- কবি, লেখক, সঙ্গীতজ্ঞ, লোকশিল্পী এবং বিট প্রজন্মের জন্যে একটি আশ্রয়স্থল; শিল্পীদের নৈপুণ্য-মাত্রার বিকাশ সাধন, নতুন প্রকল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং মূল ধারার সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্যে একটি অপরিহার্য প্ল্যাটফর্ম। মার্গারেট অ্যাটউড, মিল্টন অ্যাকর্ন, ডেনিস লি, মাইকেল ওন্ডাটজে, গর্ডন লাইটফুট, লর্ন মাইকেলস এবং গোয়েনডোলিন ম্যাকইউয়েনের মতো প্রতিষ্ঠিত লেখকরা এখানেই তাঁদের পাবলিক প্রদর্শনী শুরু করেছিলেন। উচ্চাকাক্সক্ষী লেখকদের সরাসরি দর্শকদের সামনে তাঁদের পরিবেশনা পরীক্ষা করা, প্রতিক্রিয়া পাওয়া এবং নিজেদের নৈপুণ্য পরিমার্জনের জন্যে এমন একটি ভেন্যু ছিলো তখনকার দিনে অত্যন্ত বিরল। সাংস্কৃতিকভাবে রক্ষণশীল টরন্টোতে নতুন লেখক বা শিল্পীদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ ছিলো খুবই সীমিত। জনপ্রিয় অভিনেতা ডোনাল্ড কালেনের বোহেমিয়ান এম্ব্যাসি নিয়মিত কবিতা-রাত্রি প্রতিষ্ঠা করে এই শূন্যতা পূরণ করেছিলো। টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে অধ্যয়নকালে ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে অ্যাটউড এই মঞ্চেই কবিতা পাঠের মাধ্যমে তাঁর পরিবেশনামূলক কণ্ঠস্বর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিজের নৈপুণ্য বিকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন। রসিকতা করে অ্যাটউড একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, বোহেমিয়ান এম্ব্যাসির ধোঁয়াটে আবছা আলোকিত পরিবেশে রাতের খোলা মঞ্চে দর্শক-ক্রেতাদের উপস্থিতিতে, কখনও কখনও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে, কফি হাউজের এম্প্রেসো মেশিন এবং অনতিদূরে টয়লেট-ফ্ল্যাশ একসাথে চালু হওয়ার পর সৃষ্ট পরিস্থিতিতে নিজেকে সামাল দিয়ে মঞ্চে পারফর্ম করার অভিজ্ঞতা ছিলো অনেক ভয়ঙ্কর। ১৯৬৬ সালে বন্ধ হওয়ার পরেও, বোহেমিয়ান দূতাবাসের প্রভাব অনেক দিন ধরে অব্যাহত ছিল। সত্তরের দশকে হারবারফ্রন্ট সেন্টারে এম্ব্যাসি পুনরায় চালু হলে এখানে হারবারফ্রন্ট রিডিং সিরিজ নামে একটি মঞ্চ চালু হয়। পরবর্তীকালে, এটি আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল অফ অথর্স (টিআইএফএ) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্গারেট অ্যাটউড ১৯৯১ সালে এই ভেন্যুতেই তাঁর ‘ওয়াইল্ডারনেস টিপ্স’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের বোহেমিয়ান এম্ব্যাসির ঐতিহাসিকতা ও ঐতিহ্যকে ধারণ ও লালন করার মানসে টিআইএফএ এখানে নতুনদের জন্যে ‘দ্য নিউ এম্ব্যাসি’ নামে একটি প্রোগ্রাম চালু করেছে। তবে, সেকালের কফি হাউজের আড্ডাটি আজ আর নেই।

কবিতা পড়তে পড়তে একুশ বছর বয়সে তিনি কবি হয়ে ওঠেন। তাঁর লেখক জীবন শুরু হয় ১৯৬১ সালে ‘ডাবল পার্সিফোনি’ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হলে। এই বছরই তিনি ভর্তি হন হার্ভার্ডে। নারীশিক্ষকবিহীন হার্ভার্ডে পড়তে গিয়ে অ্যাটউড দেখেন ব্রেক টাইমে ছেলেদেরকে চা আর কুকিজ দিয়ে আপ্যায়ন করার দায়িত্ব মেয়েদের। অথচ বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থের জন্যে খ্যাত হার্ভার্ডের ল্যামন্ট লাইব্রেরিতে তখন মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিলো না। তখন মেয়েদের লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখার মানে ছিলো পুরুষের টয়লেটে মেয়েদের মূত্রত্যাগের মতো দুঃসাহস বা অ-রুচির পরিচয় দেয়া। কর্মস্থলে তখন নারী ও পুরুষের ভিন্ন বেতন কাঠামো। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ও আমেরিকান সাহিত্যের আধিপত্যের মুখে ক্যানাডীয় সাহিত্যের অস্তিত্বহীনতা এবং ক্যানাডীয় সংস্কৃতির ঘাড়ে আমেরিকান সাংস্কৃতিক সা¤্রাজ্যবাদের বিশাল থাবার ছায়া অ্যাটউডকে বিচলিত করে তোলে। সবকিছু মিলিয়ে পরিবর্তিত পরিবেশে উদ্বর্তিত এক জরায়ুমুখ থেকে আবির্ভূত হয় দ্রোহের আদলে গড়া জ্বালামুখ, যার গলিত লাভা ক্রমশ শীতল হতে হতে রূপান্তরিত হয় নানান নৈবেদ্যে। রচিত হয় ‘দ্য এডিবল ওম্যান’, ‘দ্য হ্যান্ডমেইড’স টেইল’, ‘দ্য ব্লাইন্ড অ্যাসাসিন’-এর মতো উপন্যাস; ‘হ্যাপী এন্ডিংস’, ‘দ্য রেপ ফ্যান্টাসিস’-এর মতো ছোটগল্প; ‘দ্য সার্কেল গেইম’, ‘দ্য অ্যানিমেলস ইন দ্যাট কান্ট্রি’, ‘দ্য জার্নালস অব্ সুজানা মুডি’, ‘মর্নিং ইন দ্য বার্নড হাউজ’-এর মতো কাব্যগ্রন্থ; প্রবন্ধগ্রন্থ ‘সার্ভাইভাল: অ্যা থিম্যাটিক গাইড টু ক্যানাডিয়ান লিটারেচার’ কিংবা টেলিনাটক ‘দ্য সার্ভেন্ট গার্ল’। গত পঁয়ষট্টি বছরে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ২২টি কাব্যগ্রন্থ, ১৮টি উপন্যাস, ১১টি ছোটগল্পগ্রন্থ, ৭টি শিশু-গ্রন্থ এবং ১৩টি নন-ফিকশন নিয়ে মোট ৭১টি গ্রন্থ; প্রতিবছর গড়ে প্রকাশিত হয়েছে একটির চেয়েও বেশি। আরও রয়েছে ই-বুক ৭টি, সম্পাদিত কাব্যসঙ্কলন ৫টি, কার্টুন গ্রন্থ ১টি, রম্য রচনা ২টি, টিভি চিত্রনাট্য ৩টি, যাত্রা ৩টি, আবৃত্তি রেকর্ডিং ৪টি এবং ফিল্মোগ্রাফি ১টি। এই লিভিং লিজেন্ডের অর্জনের মধ্যে রয়েছে বুকার, গিলার, ব্রিটিশ একাডেমি, ড্যান ড্যাভিড, পেন পিন্টার, কুইন এলিজাবেথ-সহ ৫৩টি লিটারারি অ্যাওয়ার্ড এবং অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ ও হার্ভার্ড-সহ মোট ২৮টি সম্মানসূচক ইউনিভার্সিটি ডক্টরেট ডিগ্রি। টিভি নাটক এবং সিনেমাতে অভিনয় করার রেকর্ড তো আছেই। তাঁর গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে চল্লিশাধিক ভাষায়। ফুলটাইম প্রফেশনাল রাইটার হয়েও তিনি শিক্ষকতা করেছেন সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। হার্ভার্ড থেকে ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স অর্জনকারী অ্যাটউড প-িত সমাবেশে সিরিজ লেকচার দিয়েছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

মার্গারেট লরেন্স, মার্গারেট অ্যাটউড, মাইকেল ওন্ডাটজে, অ্যালিস মানরো এবং ক্যারল শিল্ডসের মতো ক্যানাডীয় লেখকরা সাম্প্রতিক কালের আন্তর্জাতিক পরিম-লে নিজেদেরকে পৌঁছে দিয়েছেন অসাধারণ এক আলোকিত উচ্চতায়। গ্রন্থবাজারের বেস্টসেলার্স এবং বিভিন্ন সাহিত্য-পুরস্কার বিজয়ীদের তালিকা দেখে বোঝা যায়, উত্তর-উপনিবেশকালের ইংরেজি সাহিত্যে ক্যানাডীয় সাহিত্যিকরা আত্মপ্রকাশ করেছেন অন্যতম একটি দাপুটে সফল অধ্যায়ের নির্মাতা হিসেবে। বলা যায়, ইংরেজি ভাষায় রচিত সাহিত্যের দরবারে ক্যানাডীয় সাহিত্য এখন স্ব-মহিমায় উদ্ভাসিত। বিশেষ করে, গত পঞ্চাশ বছরের অভিযাত্রায় ক্যানাডীয় সাহিত্যের ডানা সমৃদ্ধ হয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ পালকের চিরকালীন সুষমায়। দুর্গম বিসর্পিল প্রতিকূল পরিবেশের ভিক্টিম (শিকার) হয়েও টিকে থাকার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সত্তরের দশকে শুরু হয় এই অভিযাত্রা। শুরু হয় ক্যানলিট মুভমেন্ট। ক্যানাডীয় সাহিত্যে ভিক্টর-ভিক্টিম ফর্মুলার তাত্ত্বিক হিসেবে এই সময় আবির্ভূত হন মার্গারেট অ্যাটউড। ক্রিকেটের পরিভাষায় বলা হয়, চতুর উইকেট-কিপার এবং মারমুখি বোলারের বিপরীতে রান নিতে না পারলেও ক্রিজে টিকে থাকাটা একজন দায়িত্বশীল ব্যাটসম্যানের জন্যে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। ব্রিটেনের থাবা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ক্যানাডাকে টিকতে হয়েছে তার দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থানরত আগ্রাসী অ্যামেরিকার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নেতৃত্ব দিয়েছেন আধুনিক ক্যানাডিয়ান সাহিত্যের ধ্রুবতারা মার্গারেট অ্যাটউড। চলমান ইতিহাসের চেতনাকে ধারণ করে আত্মপরিচয় নির্মাণের এই মরণপণ লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তিনি আজ ক্যানাডার কালচারাল কুইন। ২০১৯ সালে ‘দ্য হ্যান্ডমেইড’স টেইল’-এর সিকুয়েল হিসেবে ‘দ্য টেস্টামেন্টস’ (বুকার বিজয়ী) গ্রন্থের প্রকাশনা উপলক্ষে ‘টাইম’ ম্যাগাজিনের (১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সংখ্যা) প্রচ্ছদে তিনি আবির্ভূত হন ‘দ্য রিলাক্ট্যান্ট প্রফেট’ রূপে।

উপরোক্ত ‘দ্য রিলাক্ট্যান্ট প্রফেট’ প্রসঙ্গটি উপলব্ধি করার জন্যে অ্যাটউডের ক্ল্যাসিক উপন্যাস ‘দ্য হ্যান্ডমেইড’স টেইল’ সম্পর্কে পাঠকদের কিছু জানান দেয়া প্রয়োজন। তাঁর এই কাহিনিতে ‘দ্য সন্স অফ জ্যাকভ’ নামের একটি বিক্ষুব্ধ খ্রিস্টান মৌলবাদী গোষ্ঠী অ্যামেরিকায় অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গিলিয়েড প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। তারা রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে হত্যা করে, কংগ্রেসে মেশিনগান চালায়, সংবিধান বাতিল করে দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। তারপর, পুরো ঘটনার দায় ইসলামি জঙ্গিদের ওপর চাপিয়ে দেয়। গিলিয়েড সরকার শুরুতেই সমকামীদের পরিকল্পিতভাবে নির্মূল করে। তারা নারীদেরকে প্রজননদাসী (হ্যান্ডমেইড) হিসেবে ব্যবহার করে এবং দাসীদের গর্ভজাত সন্তানদের সরকারের উচ্চ পর্যায়ের বন্ধ্যা দম্পতিদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করে। প্রকাশিত হবার পর থেকেই অ্যাটউডের এই ‘হ্যান্ডমেইড’ কাহিনি গত চল্লিশ বছরে অ্যামেরিকার রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মাঝে মাঝেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক গর্ভপাত নিষিদ্ধ করার কথা বলা হলে হাজার হাজার অ্যামেরিকান নারী রাস্তায় নেমে পড়েন মিছিল নিয়ে। তাদের পরিধানে ছিলো অ্যাটউডের প্রজননদাসীর ব্যবহৃত একটি সাদা রঙের চওড়া কাঁটাওয়ালা বনেট এবং একটি লাল অবগুণ্ঠন। শুধু অ্যামেরিকা নয়, যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, পোল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, আয়ারল্যান্ড, ইসরাইল, ক্রোয়েশিয়া তথা বিশ্বজুড়ে নারী প্রতিবাদকারীরা মার্গারেট অ্যাটউডের উপন্যাস ‘দ্য হ্যান্ডমেইড’স টেইল’-এর প্রজননদাসীদের গতর ঢাকার জন্যে পরিধানকৃত এই পোশাকটিকে প্রতিবাদের চিত্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সাদা বনেট আর লাল অবগুণ্ঠনের পোশাকটি হয়ে উঠেছে নারীর প্রজনন অধিকার ও শারীরিক স্বায়ত্তশাসনকে হুমকির মুখে ফেলে এমন রাষ্ট্রীয় নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক। ‘পারফরম্যান্স অ্যাক্টিভিজম’-এর এই রূপটি ২০১২ সাল থেকে বিক্ষোভ মিছিলে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ২০১৭ সালে অ্যামেরিকার জনপ্রিয় হুলু টেলিভিশনে সিরিজ আকারে কাহিনিটি অভিযোজিত হওয়ার পর থেকে প্রতীকটির জনপ্রিয়তা এবং দৃশ্যমানতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাজ্যে ট্রাম্পের সফরের প্রতিবাদে আয়োজিত মিছিলেও ইংরেজ নারীরা এই পোশাকটি ব্যবহার করেছিলেন। ০৬ জানুয়ারি ২০২১, ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল অনুমোদন করার জন্যে ডাকা কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশন চলার সময় ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকদের একটি দল মার্কিন ক্যাপিটল ভবনে আক্রমণ করে। এই নির্বাচনে ট্রাম্প বাইডেনের কাছে হেরে যান। ট্রাম্প-সমর্থকদের এই আক্রমণকে ব্যাপকভাবে একটি বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং এফবিআই এটিকে অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদের একটি কাজ বলে মনে করে। এই সময় অ্যামেরিকার সচেতন জনগোষ্ঠী চলমান রাজনৈতিক বাস্তবতার সাথে অ্যাটউডের কাল্পনিক গিলিয়েড রাষ্ট্রের টোটালিটারিয়ান সোসাইটির একটি শীতল সমান্তরাল চিত্র আঁকেন।

১৮ নভেম্বর ২০২৫ অ্যাটউড তাঁর ছিয়াশি বছর পূর্ণ করতে চলেছেন। তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিবেদিত এই প্রবন্ধটি অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজে তাঁর একাডেমিক লেকচারের প্রসঙ্গ টেনে শেষ করতে চাই। ইংরেজি সাহিত্যে ক্ল্যারেন্ডন লেকচার সিরিজে অংশ নেয়ার জন্যে ১৯৯১ সালে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এখানে দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন একাডেমিক স্তরের ইংরেজ প-িতজন। বক্তা হিসেবে সেদিনের অ্যাটউড ছিলেন একজন ক্যানাডিয়ান ‘অ-প-িত’। তিনি ভাবলেন, শিলাময়তা, জলমগ্নতা আর বৃক্ষময়তায় পরিপূর্ণ অনাবিষ্কৃত ক্যানাডার মতো এক মানচিত্রের সাহিত্য নিয়ে ইংরেজ শ্রোতাদের অনাগ্রহ থাকতেই পারে। নিজ দেশের সাহিত্যের অবস্থান সম্পর্কিত মূল্যায়ন নিজের মাথায় রেখে তিনি তাঁর চার দিনের লেকচারগুলো সাজিয়ে নেন। প্রথমে তিনি ক্যানাডায় আর্কটিক অন্বেষণে ‘ফ্রাঙ্কলিনের হারিয়ে যাওয়া অভিযান’ নিয়ে কথা বললেন। ক্যানাডার আর্কটিকের উত্তর-পশ্চিম প্যাসেজের আননেভিগেটেড অংশটি অতিক্রম করার দায়িত্ব নিয়ে, ১৮৪৫ সালে ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন স্যার জন ফ্রাঙ্কলিনের নেতৃত্বে ১শ’ ২৯ জন নাবিক ইংল্যান্ড থেকে দুটি জাহাজে রওনা দিয়েছিলেন ক্যানাডা অভিমুখে। এক বছরেরও বেশি সময় বরফের মধ্যে আটকে পড়ে ক্যাপ্টেন ফ্রাঙ্কলিন-সহ ২৫ জন নাবিক প্রাণ হারিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিন তিনি বক্তব্য রাখেন ‘গ্রে আউল’কে নিয়ে। পরিবেশবিদ আর্চিবাল্ড স্ট্যান্সফেল্ড বেলানি (১৮৮৮-১৯৩৮) জন্মগতভাবে একজন ইংরেজ। পরিচয় গোপন রেখে নিজেকে ক্যানাডার ‘ফার্স্ট নেশন’ বংশোদ্ভূত পরিচয় দিয়ে তিনি আজীবন ক্যানাডার বনভূমি ও বন্যপশু সংরক্ষণে কাজ করেছেন। ‘গ্রে আউল’ ছদ্মনামে তিনি বনে বনে ঘুরে গবেষণা করেছেন, লেখালেখি করেছেন। ‘গ্রে আউল’-এর মৃত্যুর পর, তাঁর স্ত্রী মৃত বেলানির ইংরেজ পরিচয় ফাঁস করে দেন। ‘ফার্স্ট নেশন’ লোকসংস্কৃতিকে তিনি তাঁর লেকচারে সংযুক্ত করেন তৃতীয় দিন। নোভাস্কশিয়ার উত্তর বনভূমি, ক্যানাডার পূর্ব উপকূল ও গ্রেট লেক রিজিয়ন এলাকার ‘ফার্স্ট নেশন’ অ্যাল্গনকুইয়ান উপজাতীয় সংস্কৃতিতে ‘ওয়েনডিগো’ একটি পৌরাণিক প্রাণি। প্রাণিটি সমগোত্রীয় জীবের মাংস ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে। ‘স্নো মন্সটার’ ওয়েনডিগো প্রয়োজনে নরমাংসও ভোজন করে। সমগোত্রীয়দের দেহ ভক্ষণ করার বিষয়টি ‘ক্যানাবলিজম’ নামে আলোচিত। উল্লেখ্য, ক্যানাডায় ইংরেজদের ‘ফ্রাঙ্কলিন অভিযান’-এ মৃত কয়েক জনের হাড়ে ‘ক্যানাবলিজম’-এর অস্তিত্ব চিহ্নিত করা হয়। অন্তিম নির্ঘণ্টে অ্যাটউডের সাবজেক্ট ছিলো ‘লিনোলিয়াম কেভস’। লিনোলিয়াম হচ্ছে ১৮৫৫ সালে ইংল্যান্ডে আবিস্কৃত একটি ফ্লোরকভার। নানান রঙের লিনোলিয়াম এখনকার টাইলস নির্মিত ফ্লোরেও ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন রঙের লিনোলিয়ামের ডিজাইনের আড়ালে কোনো রকম ভাঙা কিংবা গর্ত থাকলে ভুলক্রমে সেখানে পা রাখলে যে কেউ হোঁচট খেয়ে পড়েও যেতে পারে। সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী ক্যানাডার অ্যালিস মানরো সর্বপ্রথম এই লিনোলিয়ামকে ভয়াবহতার চিত্রকল্প হিসেবে ব্যবহার করেন তাঁর ছোটগল্পে। অ্যাটউড তাঁর সব লেকচারে ইংরেজ সংশ্লিষ্টতাকে সংযুক্ত করেছেন, যাতে দর্শকশ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ইংরেজ স্কলাররা উৎসাহ, ঔৎসুক্য এবং উজ্জীবনী মনোযোগ দিয়ে তাঁর লেকচার শ্রবণ করেন। তিনি তাঁর সিরিজ লেকচারে ক্যানাডিয়ান জাতীয় সত্তায় একাত্ম হয়ে ওঠা লেখক রবার্ট সার্ভিস, রবার্টসন ডেভিস, এলিস মানরো, মাইকেল ওন্ডাটজে, ই জে প্র্যাট, ম্যারিয়েন এঞ্জেল, মার্গারেট লরেন্স এবং গোয়েনডোলিন ম্যাকইউয়েনের সাহিত্যকর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে ক্যানাডার সাহিত্যমঞ্চের উচ্চতাকে নিয়ে গেছেন বৈশ্বিক স্তরে। প্রথম লেকচারের পর একটি পানাহার পর্বে তিনি উপলব্ধি করলেন, একাডেমিক প-িতরা তাঁর লেকচার গোগ্রাসে গিলে খেয়েছেন এবং পানাহারকালে তাঁরা অ্যাটউডের লেকচার নিয়ে নিজেদের মধ্যে পা-িত্যপূর্ণ কানাকানি করছিলেন।

‘সারভাইভাল’ গ্রন্থের জন্ম দিয়ে যে অ্যাটউড একদিন ক্যানলিটের অস্তিত্বকে বিপন্নতার হাত থেকে বাঁচানোর সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, সেই ক্যানাডিয়ান অ্যাটউডের কৃতিত্বে আনন্দ প্রকাশ করে আজকের ব্রিটিশ মিডিয়া। রাণী এলিজাবেথ স্কটল্যান্ডে অবকাশ যাপনে গেলে সাথে নিয়ে যান অ্যাটউডের উপন্যাস এবং সাহিত্যের প্রতি প্রায় অর্ধশতাব্দীকালের আনুগত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ রাণী তাঁকে রাজপ্রাসাদে ডেকে নিয়ে প্রদান করেন ‘অর্ডার অফ দ্য কম্প্যানিয়ন অফ অনার’ পদক; ‘টাইম’ ম্যাগাজিন প্রকাশ করে ‘দ্য রিলাকট্যান্ট প্রফেট’ শিরোনামে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন। শেক্সপীয়রের ৪০০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ‘দ্য টেম্পেস্ট’ নাটককে রি-রাইটিং করে ‘হ্যাগ-সীড’ টাইটেল দিয়ে উপন্যাস রচনা করলে ব্রিটিশ মিডিয়া অ্যাটউডকে অসামান্য কাভারেজ দেয়। ২১১৪ সালে প্রকাশের জন্যে নরওয়ের ১শ’ গ্রন্থের ১শ’ বছরের ফিউচার লাইব্রেরি প্রজেক্ট উদ্বোধন হয় অ্যাটউডের ‘স্ক্রিবলার মুন’ গ্রন্থের পা-ুলিপি দিয়ে। অথচ পঞ্চাশের দশকেও ক্যানাডার স্কুলে ক্যানাডার ইতিহাসের পরিবর্তে পড়ানো হতো ইংল্যান্ড আর অ্যামেরিকার ইতিহাস। বলা হতো, জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে পারে একমাত্র নিউ ইয়র্ক, লন্ডন কিংবা প্যারিসের মতো শহর। অ্যাটউড প্রমাণ করেছেন ক্যানাডিয়ান হয়েও বিশ্বখ্যাত হওয়া যায়, নিজেকে চেনা যায়, আবিষ্কার করা যায়। সাবেক ব্রিটিশ কলোনির অ্যাটউড নিজেকে আবিষ্কার করেছেন। খুঁজে বের করেছেন স্বাধীন ক্যানাডার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে। তাঁর বিরামহীন প্রচেষ্টায় বিশ্বমঞ্চে ক্যানলিট আজ আপন প্রভায় প্রোজ্জ্বল। শুভ জন্মদিন, মার্গারেট অ্যাটউড।

-

জীবনানন্দ দাশ দূর-সময়ের সার্বভৌম কবি

-

পথ ভিন্ন : প্রসঙ্গ লালন

-

এলোমেলো স্মৃতির সমরেশ মজুমদার

-

সাময়িকী কবিতা

-

লোরকার দেশে

-

বিমল গুহের কবিতার অন্তর্জগৎ ও শিল্পৈশ্বর্য

-

কবিতার সুনীল সুনীলের কবিতা

-

রূপান্তরের অকথিত গল্পটা