জীবনানন্দ দাশ দূর-সময়ের সার্বভৌম কবি

কামরুল ইসলাম

(পূর্ব প্রকাশের পর)

টি.এস. এলিয়েটের একটি কথা স্মর্তব্য যে, প্রত্যেক প্রধান কবি-ই তাঁর সৃষ্টিকর্মে এমন কিছু রেখে যান যা থেকে ভবিষ্যৎ কবিতার গোড়াপত্তন হতে পারে;- জীবনানন্দ দাশ সেই মাপের-ই বড় কবি এবং আজকে আধুনিক-উত্তর কবিতার যে কথাবার্তা চলছে (পশ্চিমবঙ্গে এ ব্যাপারে হৈচৈটা একটু বেশি, যদিও তালগোল পাকানো এবং বাংলাদেশে হাতেগোনা কিছু তরুণ ও প্রবীণ বুদ্ধিজীবীর মধ্যে ব্যাপারটি সীমিত; কবিদের ধারণাটা ঝাপসা ও অপ্রতুল) সেই আধুনিক-উত্তর অথবা উত্তরাধুনিক বা অধুনান্তিক যাই-ই বলি না কেন, সময়ের-ই আবদার কোনো নতুন কবিতার এবং সেই নতুন কবিতার বীজ রয়েছে জীবনানন্দে। সুতরাং আজকের কবিদের জন্য আধুনিক-উত্তর কবিতার গোড়াপত্তনে জীবনানন্দ পাঠ যেমন অপরিহার্য, তেমনি জীবনানন্দ-মুক্তিও আবশ্যক। কারণ, কবি হিসাবে স্বকীয়তা অর্জনের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশ একটি বড় রকমের বাধা- এই প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করেই পৌঁছতে হবে নতুন কবিতার জগতে।

তাই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত যখন বলেন, ‘জীবনানন্দ এখনো বাংলা ভাষার পদকর্তাদের স্বকীয়তার পক্ষে সম্ভবত সবচেয়ে প্রতিকূল শক্তি’, তখন আর বলার কিছুই থাকে না।

শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন:

‘রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নয়, আধুনিক পাঠক তার জীবন খুঁজে পান জীবনানন্দেরই রচনায়- ‘কবিতা’ পত্রিকার শেষ পর্যায়ে প্রত্যক্ষ-তুলনা দিয়ে একথা বলতে শুরু করলেন নিরূপম চট্টোপাধ্যায় বা জ্যোতির্ময় দত্তের মতো সেদিনকার তরুণেরা।’

এই বোধ পরবর্তীকালের অনেক আধুনিক কবির মধ্যেই আমরা লক্ষ করেছি। কারণ, সময় বদলায় এবং বদলে যাওয়া সময়ের সাথে সাথে বদলে যায় জীবন, জীবনবোধ এবং জীবনের চাহিদা। আমরা ইতোমধ্যেই বলেছি পরবর্তীকালের কবিদের ওপর তার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা। তিনি এক অফুরন্ত সময়কে কাব্যবৈচিত্র্যের বিধুরভুবনে অন্বিত করেছেন, যেখানে বাঙালির জীবন সত্যের আকাশখানি ঝলসে ওঠে রক্তিম আলোকে। তাঁর অনেক কবিতা-ই আমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। এর কারণ, মহৎ কবিরা আমাদের মতো সাধারণ পাঠকদের থেকে যুগ যুগ সামনে এগিয়ে থাকেন। কবিতার obscurity তাই চিন্তা-চেতনারই একটি ব্যবধান মাত্র। সেই ব্যবধান কমে আসলে বা ঘুচে গেলে কবিতাও সহজ হয়ে আসে। তাঁর কবিতার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ ও আবিষ্কার আমাদের কাব্যপিপাসু মনকে নানাভাবেই তৃপ্ত করে- আর এ-কারণেই আজকের আধুনিক-উত্তর সময়ের যে চাহিদা শিল্পের কাছে, কবিতার কাছে, তা জীবনানন্দে খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কবিতায় আর কোনো নতুন কথা, নতুন ভাষায় ভাব প্রকাশ সম্ভব কিনা এ নিয়ে যখন অনেকেই ভাবিত, ঠিক সে-সময়েই জীবনানন্দের আবির্ভাব। সঞ্জয় ভট্টাচার্য বলছেন:

‘জাতীয়তা-বিচ্যুত দৃঢ়কণ্ঠ মনস্বী তিনি- সমালোচক তিনি, হৃদয়ের কারুশিল্পী তিনি। সহৃদয় ও সদর্থক কাব্যমূল্য তার রচনায় এত অধিক যে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার প্রবাহ জীবনানন্দের কাব্যকলার উৎস থেকে নির্গত হয়ে ভাষায়, রূপকল্পে এবং সপ্রাণতায় কাব্যদেহ মণ্ডিত করছে।’ (জীবনানন্দ দাশের কবিতা: দেশ, সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা)।

একথা মানতেই হবে যে, তাঁর কবিতায় রয়েছে দূর-সময়ের ইঙ্গিত। তিনি কবিতাকে গ্রহণ করেছিলেন একই সাথে হৃদয়ে ও আবহমান ইতিহাসের চৌকাঠে এবং রক্তাক্ত, শহীদ হয়েছেন কবিতার বেদিতে। তার সঞ্চয় এত বিপুল ও সম্ভাবনাময় যে কোনো বিশেষ কালের নিরিখে তা বিচার্য নয়, আরো অনেককাল পরে তার কাব্যচেতনার পরিধি ও ভাবলোকের বৈচিত্র্যকে আরো স্বচ্ছভাবে হয়ত নির্ণিত করা সম্ভব হবে। তিনি আর কারো মতো নন, দুর্বিনীত-বিশৃঙ্খল অনৈতিক সময়ের উঠোনেও তার নক্ষত্র-আলো ঠিকরে পড়বে- সেই ভরসা তার কাব্যপ্রত্যয়ের দূরগামী চিহ্নগুলোয় ভেসে ওঠে। ফলে আর সন্দেহ থাকে না যে, তিনি ‘সময়োত্তর’ কবি। সে-হিসেবেই বলতে হয় যে, ‘জীবনানন্দ-মুক্তি’ মানে এই নয় যে, জীবনানন্দকে একালের কাব্যভাবনা থেকে একেবারে ছুড়ে দেওয়া- এটা সম্ভবও নয়। একালের কবিদের জন্যে জীবনানন্দ-মুক্তি মানে জীবনানন্দীয় আবেশ থেকে বেরিয়ে আসা এবং একই সাথে তাকে ঐতিহ্য হিসেবে গ্রহণ করে (যা কেবল তার ব্যাপক পাঠের মাধ্যমেই সম্ভব) তারই পথের শেষে নতুন পথের সন্ধান করা এবং সেই পথকে বিস্তৃত করা নতুন আঙ্গিকে, সময়ের রঙরক্তকে অধিকারের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ প্রসংগে বুদ্ধদেব বসু যেমন বলেছেন:

‘রবীন্দ্রনাথের উপযোগিতা, ব্যবহার্যতা ক্রমশই বিস্তৃত হয়ে, বিচিত্র হয়ে প্রকাশ পাবে বাংলা সাহিত্যে। তারই ভিত্তির উপর বেড়ে উঠতে হবে আগামী কালের বাঙালি কবিকে। বাংলা কবিতার বিবর্তনের পরবর্তী ধাপেরও ইঙ্গিত রয়েছে এইখানে।’ (সাহিত্যচর্চা)।

বাংলা কবিতার বিবর্তনের পরবর্তী ধাপের যে ইঙ্গিতের কথা বলেছেন বুদ্ধদেব বসু, সেই বিবর্তনের পরবর্তী ধাপের কবি-ই জীবনানন্দ দাশ। রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কবিতার প্রধান কবিপুরুষ যে জীবনানন্দ দাশ, এ ব্যাপারে আজ আমরা নিঃসন্দেহ। তাই বুদ্ধদেব বসুর সুরে সুর মিলিয়ে বলতেই হয় যে, বাংলা কবিতার বিবর্তনের পরবর্তী ধাপের ইঙ্গিত রয়েছে জীবনানন্দের কবিতায়।

সেই ইঙ্গিতকে অনুধাবন ছাড়া তার মতো বড় মাপের কবি হওয়া সম্ভব নয়, যার কবিতা বহন করবে পরবর্তী কালের কবিতার বীজ। ‘কবিতার কথা’ গ্রন্থে জীবনানন্দ দাশ তার এক লেখায় বলেছেন:‘আধুনিকদের অনুভূতি ও বোধ রবীন্দ্রনাথের স্তরে নেই, সরে গেছে, বিশেষ হয়েছে। আধুনিকদের কাল কেটে গেলে আরেক রকম স্বতন্ত্রতায় দাঁড়াবে কবিতা...। সে কবিতাকে গ্রহণ করবার জন্যে অনুভূতি ও আলোচনা ঠিক আজকের ভাবনা বিচারের কোণ থেকে কাজ করতে পারবে না।’ (কবিতার কথা)

কবিতা আলোচনার সেই নতুন অনুভূতির অভাব সর্বত্রই পরিলক্ষিত আজ। ফলে সাম্প্রতিক সময়ের কবিতাচর্চা নিয়ে এক নৈরাজ্যিক অবস্থার সূচনা হয়েছে সঙ্গত কারণেই। ইতোমধ্যে জীবনানন্দ-উত্তর বাংলা কবিতায় অনেক বড় মাপের কবির জন্ম হয়েছে এবং তাঁরা বাংলা কবিতাকে আরো বিস্তৃত ও বিকশিতও করেছেন, অনেকেই জীবনানন্দের ভাষা ও আঙ্গিক থেকে পৃথক কাব্যভাষায় কবিতা লিখেছেন ও লিখছেন, কিন্তু একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, তাঁর মতো দূর-সময়ের কবি, প্রধানতম কবি যিনি সব কিছুকে পিছনে ফেলে সবকিছু আলোকিত করে জ্বলে উঠবেন মাথার উপরে- এরকম কালোত্তীর্ণ মহত্তম কবি এখনো আমরা পাইনি। অজস্র পদ্যলেখক ও ভাঁড়ের ভিড়ে যখন প্রকৃত কবি ও কবিতা দূরে সরে যাচ্ছে, তখন আরেকটি নক্ষত্রের আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ার অবাধ বাসনা আমাদের অধীর করে তোলে। আমরা অপেক্ষায় আছি একদিন তিনি আসবেন- নতুন কবিতার অন্য কোনো ঐন্দ্রজালিক স্বরক্ষেপনে পৌঁছে যাবেন অলক্ষ্যেই আমাদের মাঝে।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহের ভূমিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যা বলেছেন, তা থেকে এটা আরো স্পষ্ট হয় যে তিনি কবিদের কবিই শুধু নন, বাংলা কবিতার এক অসম্ভব দক্ষ-কুশলী কারিগর, যার তুলনা তিনি নিজেই। তিনি লিখেছেন-

‘আমার কাছে জীবনানন্দ দাশের সবচেয়ে বড় পরিচয়, তিনি কবিদের কবি। তাঁর কবিতায় সুর সংযোজন করে গান করা হবে, কিংবা নৃত্যনাট্য বা গীতিনাট্য রচিত হবে তাঁর কবিতা অবলম্বনে- এমন আশঙ্কা করি না। সে রকম দুর্দৈব ঘটার দরকার নেই। বিশুদ্ধ কবিতার রস আস্বাদন করার জন্য যাদের আগ্রহ, জীবনানন্দ দাশের রচনা সংগ্রহ তাঁদের শিয়রের কাছে রেখে দেবার মতন।

এরকম কবি যে কোনো দেশেই বিরল, যিনি প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের রীতি ভেঙেচুরে লণ্ড-ভণ্ড করে সম্পূর্ণ নিজস্ব ধরন প্রবর্তন করে যেতে পারেন। এবং যার কবিতা বারবার পড়লেও পুরানো হয় না।’ (জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ ২য় খ-, শ্রাবণ, ১৩৭৮)।

আমার মনে হয়েছে জীবনানন্দ দাশ সেই কবি-খেলোয়াড় যিনি মাঠের সব দক্ষ নামী-দামী খেলোয়াড়দের কাটিয়ে একেবারে গোলকিপারের সামনে গিয়ে এমন শক্তিতে কিক দিলেন যে সেই বল গোলপোস্টের জাল ছিঁড়ে মাঠের কিনারের বাগানের মাথার ওপর দিয়ে সবেগে ছুটে চলল দিগন্তের দিকে, কুয়াশা আর গোধূলির স্তর কেটে কেটে সেই যাদুমাখা বলটি যেন ছুটে যাচ্ছে আজো সেই পরাক্রম গতিতেই। আমরা আজো চেয়ে আছি সেই বলটির দিকে আর ভাবি সেই বিপন্ন বিস্ময়ের কারুকাজ। বোধ কবিতার এই বোধ, কবি যা এড়াতে পারেন না, তা বোধ সৃষ্টির সেই অমোঘ প্রেরণা যা আমাদের অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে রাখে : “আলো-অন্ধকারে যাই- মাথার ভিতরে / স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে; / স্বপ্ন নয়- শান্তি নয়- ভালোবাসা নয়, / হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়; / আমি তারে পারি না এডাতে”

মা কুসুমকুমারী দাশের প্রভাবেই ছেলেবেলায় কবিতা লিখতে শুরু করেন তিনি। তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত কবিতা ‘বর্ষ-আবাহন’। এটি ব্রহ্মবাদী পত্রিকার ১৩২৬ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তখন তিনি শ্রী জীবনানন্দ দাশগুপ্ত নামে লিখতেন। ১৯২৭ সাল থেকে তিনি জীবনানন্দ দাশ নামে লিখতে শুরু করেন। ওই সালেই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কবিতার বই ‘ঝরা পালক’। এই কাব্যে আমরা মোহিতলাল, নজরুল, কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের স্পষ্ট প্রভাবের গন্ধ পেলেও কোথাও কোথাও তাঁরই নিজস্ব জগতের আলো-বাতাসেরও দেখা পেয়েছি। পরবর্তীতে ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয় কাব্য ‘ধূসর পা-ুলিপি’তে আমরা দেখি তার স্বতন্ত্র কাব্যভাষার অভিব্যক্তি। এই গ্রন্থ নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য-

‘শব্দচিত্রকর হিসেবে জীবনানন্দের রয়েছে অনন্যসাধারণ দক্ষতা। তার উপর ছবিগুলো শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের ও স্পর্শেরও বটে, বিশেষভাবে গন্ধের ও স্পর্শের।... জীবনানন্দ দাশকে আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান কবি বলে মনে করি, এবং ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ তাঁর প্রথম পরিণত গ্রন্থ।’ (কালের পুতুল, পৃষ্ঠা: ৩২-৩৩)।

মহাকালের পথে তাঁর কাব্যসংক্রাম সবকিছু অতিক্রম করে যেন ‘আছে আছে আছে’ এর মধ্যে এক জয়তিলক পরে দাঁড়িয়ে আছে অরুণোদয়ের পথে, আমরা দেখতে পাই দূর থেকে সেই চূড়াবিহারী শব্দ-সংসারের অলৌকিক সৌন্দর্য।

সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে ‘আছে আছে আছে’ এই বোধির ভিতরে/ চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয়;/ জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।’ (জীবনানন্দ দাশ: সময়ের কাছে)

আমরা এজরা পাউন্ডের সাথে একমত যে-

Great literature is simply language charged with meaning to the utmost possible degree... Good writers are those who keep the language efficient. That is to say, keep it accurate, keep it clear. (20th Century Poetry & Poetics, edited by Gary Geddes,১৯৯৬)

১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর তাঁর দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই কবির কাব্যযাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটলেও তিনি এমন কিছু কবিতা লিখে গেছেন যা বিশ্বকবিতার পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে। বাংলা কবিতার অনেক উঁচুতে তিনি তাঁর আসন পাকাপোক্ত করতে পেরেছেন, দূর-সময়ের সার্বভৌম কবি হিসেবে তাঁকে আমাদের বার বার পাঠ করতে হবে।

-

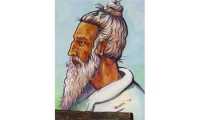

পথ ভিন্ন : প্রসঙ্গ লালন

-

মার্গারেট অ্যাটউড ‘রানিং দ্য ব্যাট’

-

এলোমেলো স্মৃতির সমরেশ মজুমদার

-

সাময়িকী কবিতা

-

লোরকার দেশে

-

বিমল গুহের কবিতার অন্তর্জগৎ ও শিল্পৈশ্বর্য

-

কবিতার সুনীল সুনীলের কবিতা

-

রূপান্তরের অকথিত গল্পটা