উৎসব ও চেতনায় পহেলা বৈশাখ

স্বাতী চৌধুরী

এখন কর্পোরেট বর্ষবরণ রঙে রঙে রাঙানো। পহেলা বৈশাখে শহরের রাস্তায় বেরোলে লাল সাদা রঙে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের ছোটবেলায় বর্ষবরণের নানারকম অনুষ্ঠান থাকলেও এত রঙিন ছিল না। তবে হ্যাঁ রঙ ছিল আমাদের মনে। বাড়িতে ও বাড়ির বাইরে নানা রকমের অনুষ্ঠান আমাদের মনকে রাঙিয়ে দিত। তাই পহেলা বৈশাখ আসছে শুনলেই এখনো আমার মনে একসাথে সব অনুষ্ঠানের ছবি ভেসে ওঠে। পহেলা বৈশাখ তো কেবল বর্ষবরণ নয়, বর্ষবরণের আগে যে বর্ষকে বিদায়ও দিতে হয়। তাই চৈত্র শেষে একদিকে যেমন বেদনার সুর বাজত অন্যদিকে নতুনের আগমনীর সুর আশা আকাক্সক্ষা আর স্বপ্নের ভেলায় ভাসিয়ে দিত।

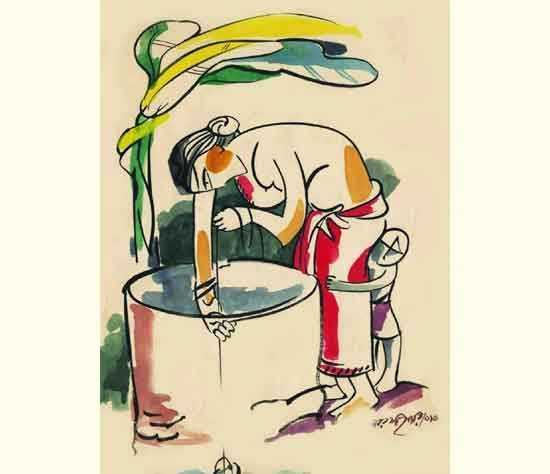

সেই দূর শৈশবের গ্রামীণ জীবনে কবিগুরুর এসো হে বৈশাখ এসো এসো আমরা শুনিনি। কিন্তু আমাদের প্রাণে চৈত্র শেষের দিনগুলোতে সারাক্ষণ বৈশাখের আবাহন সঙ্গীত বাজিয়ে চলত প্রকৃতি নিজেই। দেখতাম চৈত্রের শুরুতেই যেসব বৃক্ষ লতার পাতা ঝরা শুরু হতো তারা বৈশাখকে বরণ করতে তড়িঘড়ি নবপল্লবে নিজেকে সাজিয়ে নিচ্ছে। যেদিকে চোখ যায় সবুজে শ্যামলে সে কী কলরব। এদিকে বসন্ত শেষ হয়ে যায় কোকিলের কূজন থামছেই না। সে যেন আরো বেশি করে পঞ্চমে ঝংকার তোলে কুহু কুহু স্বরে ডেকেই চলেছে। ডাকছে দোয়েল, টুনটুনি, বুলবুলি; আর বউ কথা কও পাখিটা বউ কথা কও, বউ কথা কও বলে ডেকে ডেকে দশদিক মুখরিত করে তুলছে। দুপুরে ঠা ঠা রোদের তাপ আর সকালে বিকালে চৈতালী হাওয়া মনকে উদাস করে। বাইরে প্রকৃতির সাজসজ্জা ও সঙ্গীতের মাধুরী যখন ডাকছে- ‘এসো হে বৈশাখ’, তখন ঘরে আমাদের মা দিদিমা সারা ঘর ও উঠান বাড়ি থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করছেন সব ধুলো ময়লা জঞ্জাল। যেন ‘মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা / অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা’- নিজের ঘরবাড়িকে শুচি করতে বাড়িতে বাড়িতে চলছে এই প্রাণপণ প্রয়াস। ঘরের ঝুল ঝাড়া, বেড়া লেপা, কাপড়চোপড় ধুয়ে চকচকে করে উঠান বারান্দা ঝেঁটিয়ে নিকিয়ে ঝকঝকে তকতকে করে তোলা।

তাই এসো হে বৈশাখ শিরোনামের রবীন্দ্রসঙ্গীত না জানলেও চৈত্রশেষের আমাদের প্রাত্যহিক শুদ্ধিকরণ দিয়েই নতুন বৎসরকে বরণের তোড়জোড় চলত। আবার বৈশাখ তো রুদ্র বৈশাখও। নিশ্চিত কালবৈশাখী ঝড়। গাছ ভেঙ্গে পড়বে, ঘরের চাল উড়ে যাবে তবু বৈশাখের অপেক্ষায় গোটা জনপদ। বৈশাখ মানেই যে হাওর জনপদের মাঠে মাঠে রাশি রাশি সোনার ধান। চৈত্রের নিদানে ওষ্ঠাগত কৃষিজীবী মানুষের প্রাণে সুখের বার্তা। তার সারা বৎসরের খোরাক ছড়িয়ে আছে মাঠে। খোরাকের ধান রেখে উদ্বৃত ধান বেচেই আসবে বস্ত্রসহ দৈনিন্দন প্রয়োজনের জিনিসপত্র। কৃষিজীবীদের জীবনে আসবে স্বাচ্ছন্দ্য। কবিগুরু তাঁর এই গান রচনার প্রেরণা পেয়েছেন তো এখান থেকেই।

প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন সলতে পাকাতে হয়, তেমনি পহেলা বৈশাখ পালনের আগে মহাবিষুব বা চৈত্র সংক্রান্তি উৎসব। চৈত্রসংক্রান্তির দিন হয় চড়ক পূজাও। চড়ক পূজা বাড়িতে বাড়িতে হয়না। সকল গ্রামেও নয়। চড়ক পূজার পাশেই বসে চড়কের মেলা। গ্রাম গ্রামান্তরের মানুষ চড়কের মেলায় গিয়ে ভিড় জমায়। শিশুরা নাগরদোলায় চড়ে নানারকম খাবার ও খেলনা কিনে আনন্দে মেতে ওঠে। পরের দিন নববর্ষ। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সুগন্ধি সাবান মেখে স্নান সেরে শুদ্ধ কাপড় পরে চুলটুল আঁচড়ে সুবেশ হয়ে বড়দেরকে নববর্ষের প্রণাম করত ছোটরা। প্রণাম শেষে পড়তে বসা। আগের দিন রাতে বলে দেয়া হয়েছে বৎসরের প্রথম দিন কেউ যেন দুষ্টামী না করে। মিছে কথা না বলে। ভাইবোন সঙ্গীসাথীদের সাথে ঝগড়া ও গালাগাল থেকে বিরত থাকে। তা না হলে সারাবছর শাস্তি পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। ঐদিন ভালো পড়াশোনা ও ভালো করলে সারাবছর সবকিছু ভালো হবে। কেবল ছোটরা নয় বড়রাও চেষ্টা করতেন ঝগড়াঝাটি এড়িয়ে চলতে। আর চেষ্টা থাকতো ঐদিন ভালো খাবার খাওয়ার। বছরের প্রথম দিন ভালো খেলে সারা বছর খাওয়া নিয়ে কষ্ট হবে না এটা ছিল একটা গভীর বিশ্বাসের বিষয়। তাই যার যার সাধ্য অনুযায়ী সকলেই ঐদিন ভালো খাবারের আয়োজন করত। স্বচ্ছল লোকেরা বড় মাছ পাঁঠা খাসীর মাংস পিঠা পায়েস দই মিষ্টি ও ফলমুল কিনে আনতো। যাদের তেমন সামর্থ্য ছিল না মাংস কিনতে না পেরে ডিমের ঝোল সাথে নানারকম ভাজা বড়া, ডাল,

চাটনির ব্যবস্থা করত। কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই কেউ পান্তা ইলিশ খাচ্ছে এমন কথা জানা ছিল না।

নববর্ষের অন্যতম অনুষ্ঠান হালখাতার উৎসবে যেত অনেকেই। এর আয়োজন করতো মূলত ব্যবসায়ীরা। গ্রাম ও গঞ্জের বাজারে মুদি দোকান থেকে কাপড়ের গদি, ফার্মেসি ও মিষ্টির দোকানীরা রঙিন কাগজে হালখাতার চিঠি ছাপিয়ে নিমন্ত্রণ দিত নিজ নিজ খরিদ্দার ও এলাকার মান্যগণ্য ব্যক্তিদের। সেসব হালখাতায় বাবার সাথে কত গিয়েছি। দোকানের কর্মচারী বা মালিকের ছোট ছেলেরা প্লেট ভরা মিষ্টি এনে রাখতো আমাদের সামনে। রসগোল্লা কালোজাম, খাজা, জিলাপী ও নিমকি। দোকানে দোকানে মিষ্টি খেয়ে পেট ভরে গেলে ঠোঙায় ভরে হাতে ধরিয়ে দিতেন দোকানের কাকারা। মিষ্টি খেতে খেতে দেখতাম অভ্যাগত অতিথিরা প্রত্যেকটা দোকানের বকেয়া পাওনা টাকা থাকলে পরিশোধ করতেন তাছাড়া আরও দশ বিশ পঞ্চাশ যে যা পারতেন দিতেন। দোকানী সেই টাকা লিখে রেখে রশিদ দিতেন। অতিথিরা পরবর্তী সময়ে সেই টাকার জিনিস কিনে নিলেই শোধবোধ। প্লেটভর্তি মিষ্টি ছিল ফাও আর দোকানীরাও খরিদ্দারের থেকে যে টাকা পেতেন সেটা হতো তার দোকানের পূঁজি। পারস্পরিক এই সহযোগিতা উভয়পক্ষের কাছে ছিল লাভজনক আর প্রতিটি নতুন বছর তাদের বিশ্বাস ও সম্পর্কের সুতোটাকে আরো মজবুত করে দিত। অনেকদিন গ্রামে গিয়ে বর্ষবরণের এই হালখাতা অনুষ্ঠান দেখিনি। তবে শুনেছি এখনো হালখাতা হয়। মিষ্টি খাওয়া ও খাওয়ানো চলে সানন্দে।

গ্রাম ছেড়ে মফস্বল শহরে এসে দেখি এখানে বর্ষবরণের ভিন্ন চিত্র। বৎসরের আবর্জনা দূর করতে ঘরবাড়ি পরিচ্ছন্ন ব্যস্ত আছেন বটে বাড়ির গৃহিনী; ব্যবসা কেন্দ্রে দোকানীরা। কিন্তু নানা নামের সাংস্কৃতিক সংগঠনের ছেলেমেয়েরা দিন পনেরো আগে থেকে মহড়া দেয় এসো হে বৈশাখ এই আগমণী সংগীতসহ দেশের গান ও ভাষার গানের। কিংবা ‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে- এজীবন পুণ্য করো’- ভারততীর্থ কবিতার এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে কিংবা ‘আজি এ প্রভাতে রবির কর / কেমনে পশিল প্রাণের ’পর / কেমনে পশিল গুহার আঁধারে / প্রভাত পাখীর গান।’ বৈশাখের প্রথম প্রহর থেকে সারাদিনমান কেটে যেত কবিতায় গানে আলাপ আলোচনায়। গ্রামের থেকে শহরে খাওয়া দাওয়ার জৌলুস আরো বেশি। নববর্ষের ভোরে কসাইয়ের দোকানে পড়ে লম্বা লাইন। দুতিন জন কসাই খাসি পাঁঠা কেটে কুলোতেই পারে না। মিষ্টির দোকানগুলোও ব্যস্ত খরিদ্দার সামলাতে।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ছে আমাদের শৈশবের গ্রামে বাস করা অন্য সম্প্রদায়ের প্রতিবেশী কাউকে হালখাতার উৎসবের আয়োজন ও যোগদান ছাড়া বর্ষবরণ নিয়ে তেমন কোনো উৎসব করতে দেখিনি। কিন্তু এখন ধর্ম বর্ণ ধনী দরিদ্র এবং গ্রাম শহর নির্বিশেষে বাংলাদেশে একমাত্র সার্বজনীন যে উৎসব উদযাপিত হয় তা হলো এই পহেলা বৈশাখ। তবে আজ বড় শহর বা ছোট শহর সবখানেই বর্ষবরণের এই মহাধুমধাম কর্পোরেট সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণে। শহরে যে সমস্ত জায়গায় বৈশাখী উৎসবের মেলা হয় তার তোরণে কর্পোরেট মনোগ্রামসহ তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন শোভা পাচ্ছে। ধনীগরিব যে যার সাধ্যমত নতুন পোশাক কিনছে। নতুন পোশাকে সজ্জিত হয়ে মেলায় যাচ্ছে স্ত্রী সন্তান নিয়ে। ভাই বোন বা বন্ধুদের নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে কিশোর কিশোরী তরুণ তরুণীরা। নাগরদোলায় চড়ছে ফুসকা খাচ্ছে। বাচ্চারা খেলনা কিনছে। মেলায় যেমন আছে ঐতিহ্যবাহী খাবার, মাটির তৈরি জিনিসপত্র তেমনি আছে আধুনিক জীবনের নানান উপকরণ। সংসারী মানুষেরা সেসব কিনছে মহানন্দে।

অনেক বছর হলো নববর্ষ উপলক্ষে সরকারী ছুটির দিন চালু হয়েছে দেশে। চালু হয়েছে সরকারী কর্মচারীদের জন্য বৈশাখী উৎসব ভাতা। যা কিছু মানুষের কাছে বৈশাখী উৎসবকে আরো বেশি আনন্দময় ও সার্বজনীন করে তুলেছে। গত ক’বছর ধরে দেখছি বর্ষবরণের কর্পোরেট এই উৎসবের ছোঁয়া শহর ছাড়িয়ে গাও গেরামেও লেগেছে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে আনন্দের। কারণ সংস্কৃতির বিস্তৃতি রুখে দিতে পারে সকল অশুভ আর অকল্যাণকে। কিন্তু গভীরভাবে দেখলে তাতে আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ নববর্ষকে নিয়ে যত মাতামাতি হোক তাতে হুজুগ যতটা আছে চেতনাগত উত্তরণ ততটা নেই। অনেকে হয়তো বলবেন হোক না সে হুজুগে উৎসব, ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলে মিলে যে একই উৎসব নিয়ে মাতোয়ারা হচ্ছে এই তো আমার অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ! কিন্তু সত্যিই কি উৎসব পালনে আমরা অসাম্প্রদায়িক হতে পেরেছি? আমার মনে হয় আমরা পারিনি। কারণ প্রথমেই তো গোল বাঁধে উৎসব পালনের দিনটি নিয়ে। এটাকি সত্যিই হাস্যকর নয় যে, দেশে দুই দিনে বর্ষবরণ হয় দুই দিনে চৈত্র সংক্রান্তি হয়? এদেশে গ্রাম শহরের কিছু মানুষ লোকনাথ পঞ্জিকা অনুযায়ী যেদিন পহেলা বৈশাখ সেদিনই নববর্ষ উদযাপন করে। কিন্তু সরকারীভাবে পালিত হয় চৌদ্দই এপ্রিল, সেদিন পহেলা বৈশাখ হোক বা না হোক। যে বা যারা চৌদ্দই এপ্রিলকে পহেলা বৈশাখ স্বতসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছেন এবং এখন সকলেই সেটা মেনে নিয়ে চৌদ্দই এপ্রিল সেদিন পহেলা বৈশাখ উদযাপন করেন তারা বোধ হয় এটা ভুলে গেছেন যে, বাংলা মাস আর ইংরেজি মাস একই নিয়মে চলে না। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন ১৮৬১ সালের ৭ মে পঁচিশে বৈশাখ হলেও প্রতিবছর ৭ মে হয় না। কখনো সেটা ৮ মে বা ৬ মে হয়ে যায়। এখন কবির জন্মদিন পঁচিশে বৈশাখ যদি ৮ মে বা ৬ মে-তে পড়ে তখন ৭-মে কে স্বতসিদ্ধ ধরলে কি পঁচিশে বৈশাখ হবে? হবে না। তবু আমরা যেহেতু চৈত্রসংক্রান্তির দিন পহেলা বৈশাখ উদযাপন করি তেমনি চব্বিশে বৈশাখকে পঁচিশে বৈশাখ বানিয়ে কবিগুরুর জন্মদিন পালন করি।

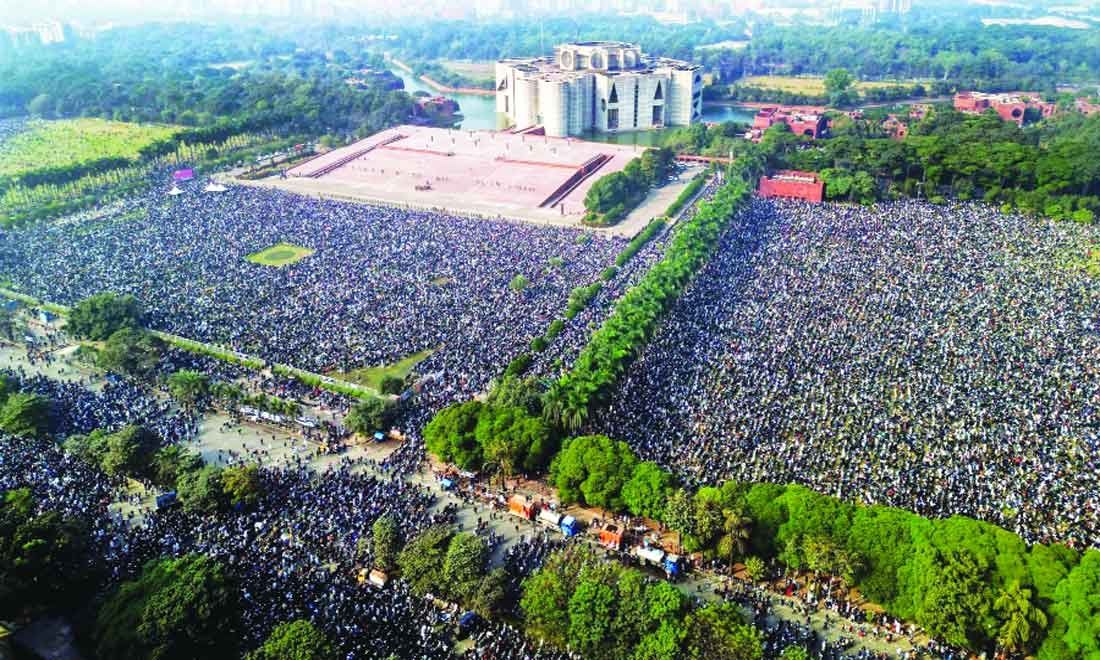

ঢাকা শহর, রমনার বটমূলসহ সারাদেশে বর্ষবরণের সরাসরি বা ধারণকৃত অনুষ্ঠান মিডিয়ায় দিনভর দেখতে দেখতে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন চৈত্র সংক্রান্তি উদযাপন করে। একদল ঐদিন নিরামিষ খায় আর অন্যদল সকালে পান্তা ইলিশ খেয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রার মিছিল বের করে। একদিন একজন প্রশ্ন করল আজ তো হিন্দুদের পহেলা বৈশাখ; না? তাহলে পহেলা বৈশাখও বিভাজিত হয়ে গেছে- এটা কি বলা যায়?

সে দুদিনের ব্যাপারও না হয় থাকুক। উৎসবের আনন্দে এ বিভাজন না হয় চাপা পড়ে গেল। দুদিনের উৎসব তিন দিনে গড়ালে ক্ষতি কিছু নেই। কিন্তু একটা বিষয় কি কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে- এই যে আমরা বলছি পহেলা বৈশাখ হচ্ছে সার্বজনীন উৎসব- তা কি সত্যিই সার্বজনীন? সকল অর্থে সার্বজনীন? যখন কোনো দেশের সকল লোক একদিনে একই উৎসব পালন করে তখন তার যে সার্বজনীন রূপ হয়, তার সাথে সব সম্প্রদায়ের একটি অংশ বা অর্ধেক লোক তা পালন করলে সেই সার্বজনীনতা এক হয় না। এই সার্বজনীনতাকে আমরা খণ্ডিত সার্বজনীনতা বলতে পারি। প্রশ্ন উঠতে পারে আমার এই বক্তব্যের যুক্তি কী? যুক্তির সাথে প্রমাণ আছে কিনা। এ ধরনের বক্তব্য দেয়ার জন্য জরিপ দরকার। হ্যাঁ জরিপ করেই বলছি। প্রচলিত জরিপের সাথে এর পার্থক্য থাকতে পারে। তবে এটা দীর্ঘদিনের জরিপ। বছরের পর বছর ধরে প্রতিদিন আমাদের চেতনে অবচেতনে এ জরিপ কার্য চলছে এটা শুধু আমার নয়, আমাদের। যারা বাঙালির সকল ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করি তারা ভেবে দেখুন তো, তাদের আশেপাশে কর্মক্ষেত্রে যাদের সাথে উঠাবসা চলাফেরা করেন তাদের কতজনের চিন্তাভাবনা যাপিত জীবনের পদ্ধতি আমাদের চিন্তাভাবনা ধারণার সাথে মিলে? হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে অমিল হতেই পারে। কিন্তু আমি দেখেছি অফিসে সহকর্মীদের মাঝে অনেক আছে যারা বৈশাখী ভাতা নেয়, অথচ বৈশাখী উৎসব পালন করে না। ঐ দিনটির সাথে আর দশটি দিনের কোনোই প্রভেদ নেই। অনেকে বিরক্ত হয়। বলে এটা বিজাতীয় উৎসব। হিন্দুর উৎসব। আমরা এসব মানি না। আমাদের প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যেও আছে যারা এই উৎসবকে ভালো চোখে দেখে না। তারা এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে। এদেরই তো কেউ কেউ রমনার বটমূলে বোমা হামলা করে মানুষ মারে। টিএসসির অনুষ্ঠানে মেয়েদের লাঞ্ছিত করে। মিছিল সমাবেশ করে বৈশাখী উৎসব বন্ধ করতে বলে। এরাই টিপ পরাকে নাযায়েজ বলে। মেয়েদের পড়াশোনা চাকুরি রাজনীতি ব্যবসা করাকে নিরুৎসাহিত করে বাধা দেয়। এরাই বিজ্ঞানের সাথে ধর্মকে মিলিয়ে দেয়ার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষককে ফাঁসিয়ে দেয়। টিপ পরার জন্য কটাক্ষ করায়, শিক্ষককে জেলে পাঠানোর জন্য যত মানুষ প্রতিবাদ করেছে তার দশগুণ মানুষ এই প্রতিবাদীদের নিয়ে যে বিরূপ মন্তব্য করেছে তা থেকে বোঝা যায় এদের সংখ্যা কম নয়। যে কোনো কিছুতে ধর্মকে টেনে আনা, ধর্ম অবমাননার নাম করে প্রগতিশীল মানুষকে হেনস্থা করা, দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাষ্কর্য ভেঙ্গে ফেলা, যাত্রাপালা বন্ধ করে দেয়ার জন্য যেভাবে বাধ্য করা হয় তখনতো বোঝা যায় কার প্রতাপ ও প্রভাব বেশি? তাই সংখ্যায় তারা বেশি না হলেও মোট জনসংখ্যার ফিফটি ফিফটি ধরেই নেয়া যায়। এখন যদি দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ দেশের জাতীয় উৎসবকে বিজাতীয় উৎসব মনে করে এর থেকে দূরে থাকে, আবহমান বাংলার আনন্দ তাকে স্পর্শ করে না, তখন পহেলা বৈশাখ সকল অশুভ আর অকল্যাণকে বিনাশ করতে পারে না। রুখে দিতে পারে না।

তবু বৈশাখের উৎসব আমাদের প্রাণের উৎসব। বৈশাখের ঐতিহ্য সংস্কৃতি আমাদের মননের উৎকর্ষ সাধন করে, আমাদের চেতনাকে শাণিত করে। সবার উপরে মানুষ সত্য এই মানবিক ধারণা আমাদের ভেতরকে আলোকিত করে মর্মকে রাঙিয়ে দেয়। কিন্তু কর্পোরেট উৎসব আমাদের দেহকেই শুধু রাঙাতে পারে আমাদের চেতনায় রঙ ধরাতে পারে না। আমাদের খালি দৌড়ের ময়দানে ছেড়ে দেয়। আমার আরো চাই বলে গ্রাস করে নেয় সবকিছ্।ু এই লোভ-লালসা স্বার্থপরতা ও অমানবিকতার জঞ্জালে যাদের মনোজগত বহু বছরের আবর্জনায় ভরে গেছে তা দূর করার জন্য পহেলা বৈশাখ আমাদের পথের দিশা হোক।