suppliment » anniversary2025

স্বাধীনতা থেকে স্বাধীনতা নারীর সংখ্যালঘু-দশার শেষ কোথায়?

আফরোজা সোমা

শিল্পী : সঞ্জয় দে রিপন

কালে কালে নারীর স্বাধীনতা: সোনার পাথরবাটি?

বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতায় ‘নারী স্বাধীনতা’ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ। রাজনীতিতে সর্ব ডান থেকে সর্ববাম- ‘নারী স্বাধীনতা’ ও ‘নারীর ক্ষমতায়ন’ প্রশ্নে সকল দলই নিজেদের ‘সজাগ’ দাবি করেন। কোনো সরকারও কম যায় না। কার চে’ কে কত বেশি ‘নারীর মুক্তি’ নিশ্চিত করেছে, সেই ফিরিস্তি তারা সগরজে বিলান। বেসরকারি সংস্থাগুলো তো এই দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে। ‘ভালনারেবল’ গোষ্ঠী হিসেবে নারী একটি ‘চিরায়ত ইস্যু’। সকলেই গত ৫ দশকের বেশি সময় ধরে নারীর মুক্তি, ক্ষমতায়ন ও স্বাধীনতার জন্য কাজ করছে। তবু, নারী বন্দী আছে ‘সংখ্যালঘু-দশা’র জিঞ্জিরে।

নারীর স্বাধীনতার ধারণা, স্বাধীনতার সীমানা, স্বাধীনতার রকমফের নিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের চিন্তায় বিভিন্ন অসংগতি ও দ্বিচারিতা রয়েছে। সেই দ্বিচারিতা ১৯৭১-এর স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত দূরীভূত হয়নি। ২০২৪-এর জুলাইয়ে যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে, সেটিকেও বিভিন্ন পক্ষ থেকে ‘নতুন স্বাধীনতা’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আদি স্বাধীনতা থেকে ‘নয়া স্বাধীনতা’- সব কালেই নারীকে ঠেলে দেয়া হয়েছে কোনায়। নারীকে ‘মাপা স্বাধীনতা’ দেওয়ার গল্প রটিয়ে নিজেদেরকে অপেক্ষাকৃত ‘মহৎ’ হিসেবে প্রতিভাত করেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ‘সিস্টেম’ এবং স্বয়ং পুরুষকুল। সিস্টেমিক কায়দায় নারী প্রায় সাড়ে পাঁচ দশক ধরে স্বাধীনতা থেকে স্বাধীনতাকালে হয়েছে রাষ্ট্রের দ্বিচারিতার শিকার।

স্বাধীনতা থেকে স্বাধীনতায়, কালে কালে, নারী কেন ও কীভাবে সংখ্যালঘু দশায় বন্দি থাকে? এই লেখা সেদিকেই নজর দেবে।

সংখ্যালঘু-দশা: কী, কেন, কীভাবে?

আলোচনার শুরুতেই পরিষ্কার করে নেয়া প্রয়োজন ‘নারীর সংখ্যালঘু-দশা’ বা মাইনোরিটি সিন্ড্রোম বলতে আমি কী বুঝিয়েছি?

‘নারীর সংখ্যালঘু-দশা’ শব্দবন্ধটি একান্তই আমার তৈরি। সমাজে নারীর অবদমিত, অধঃস্তন ও ক্ষমতাহীন অবস্থাটিকে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোবদ্ধ রূপ দিতে গিয়ে ‘নারীর সংখ্যালঘু-দশা’র তাত্ত্বিক ধারণাটি আমি প্রকাশ করি।

নারীর সংখ্যালঘু-দশা তত্ত্ব বা মাইনোরিটি সিনড্রোম থিওরির মূল কথা হলো, বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যেমন অনিরাপত্তা এবং সদা ভয়-ভীতির এক চিরায়ত বলয়ের মধ্যে বাস করে, তেমনি নারীরাও বাস করে অনিরাপদ ও সদাভীতিপ্রবণ এক বাস্তবতায়।

নারীর এই এজেন্সিহীন জীবন-বাস্তবতা বা নারীর লঘুত্বের সাথে জাতীয় পরিসংখ্যানে নারীরা সংখ্যায় প্রকৃতার্থে বেশি না কম তার বিশেষ সম্পর্ক নেই। সংখ্যায় বেশি বা সমান হয়েও নারীর জীবনে নারীর কোনো হক নেই, বরং তার জীবন কাটে সদাভয়ে।

নারীর সংখ্যালঘু-দশা তত্ত্বের ধারণাটি প্রথম প্রকাশ করি আমার একটি নিবন্ধে ২০১৯ সালে। পরবর্তীতে, লেখাটি আমার জেন্ডার ও মিডিয়া বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ ‘বেশ্যা ও বিদুষীর গল্প’ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়। নারীর সংখ্যালঘু-দশা তত্ত্বের ধারণাটিকে আরেকটু বিশদে ব্যাখ্যার সুবিধার্থে সেই নিবন্ধের কিছুটা অংশ এখানে তুলে ধরছি।

“‘সংখ্যালঘু’ বলতে কি আপনি শুধু ধর্মীয় দিক থেকে সংখ্যায় কম হওয়াকে বোঝেন? না। ব্যাপারটি আরও বৃহত্তর।

সংখ্যায় ‘লঘু’ বা ‘গুরু’র বিশেষ তফাৎ না থাকলেও সমাজে ‘সংখ্যালঘু দশা’ বিরাজ করতে পারে। কারণ এটি একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতা। সংখ্যালঘুর মনস্তত্ত্বের মূলে থাকে ভয়। এই ভয় ব্যক্তিক। এই ভয় সামগ্রিকও।

সংখ্যালঘুর ভয়ের মনস্তত্ত্বের স্বরূপ বুঝতে পুলিৎজার বিজয়ী মার্কিন লেখক ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ আর্নেস্ট বেকারকে স্মরণ করছি। তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘দি ডিনাইয়াল অফ ডেথ’ (১৯৭৩)-এ মনস্তত্ত্ব ও দর্শনের মোহনীয় সংমিশ্রণ ঘটেছে। সেখানে মানুষের মন ও চিন্তার ওপরে মৃত্যু ভয়ের প্রভাব নিয়ে তিনি যে কথা বলেছেন, সংখ্যালঘুর মনস্তত্ত্ব বুঝতেও তা ভীষণ প্রাসঙ্গিক। বেকারের মতে, সারা জীবন ভয়ের মধ্যে বেঁচে থাকাটা মৃত্যুর চেয়েও পীড়াদায়ক। তিনি বলছেন, ‘(মৃত্যু) মাত্র কয়েক মিনিটের ভীতি, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের যন্ত্রণা, তার পর সব শেষ। কিন্তু মৃত্যুর শিকারে পরিণত হওয়ার ভয় যখন স্বপ্নগুলোকে সারাটা জীবন ধরে তাড়া করে ফেরে, তা ভীষণ অন্যরকম।’

সংখ্যালঘুর বাস্তবতাটাও বেকার বর্ণিত মৃত্যুভীতির মতন। নির্ভার দিনেও সংখ্যালঘুরা ভুলতে পারে না যে, তারা এমন একটি বাস্তবতায় আছে যেখানে তাদের ওপর যে কোনো সময় নেমে আসতে পারে সংখ্যাগুরুর গজব। মনের মধ্যে সারাক্ষণ এই যে গজব নেমে আসার ভীতি, সেই বাস্তবতাকেই আমি নাম দিয়েছি ‘সংখ্যালঘু-দশা’।

শুধু গরিষ্ঠরাই সমাজে সংখ্যালঘু-দশা তৈরি করেন, এমন নয়। সংখ্যায় লঘু হয়েও ক্ষমতার জোরে গরিষ্ঠদের ‘লঘু-দশা’র মধ্যে রাখার ইতিহাসও আমাদের আছে। ভাষা আন্দোলনের দিকে তাকান। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বাঙালি, যারা মোট নাগরিকের প্রায় ৫৪ শতাংশ। কিন্তু শাসকরা ক্ষমতার জোরে লঘুর ভাষা গুরুর ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। ইংরেজ আমলের দিকে দেখুন। মোটে কয়েক হাজার ইংরেজ আস্ত ভূ-ভারতকে পদানত করে রেখেছিল প্রায় দুইশ’ বছর। ইংরেজ আমল গত। পাকিস্তানি শাসনও গেছে। কিন্তু স্বাধীন দেশেও কি সংখ্যালঘু-দশা বিরাজমান নয়?”

২০২৩-এর জনশুমারি ও গৃহগণনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে মোট জনগোষ্ঠীর ৪৯ দশমিক ৫১ শতাংশ পুরুষ আর ৫০ দশমিক ৪৩ শতাংশ নারী। অর্থাৎ পুরুষের তুলনায় নারী সংখ্যাগরিষ্ঠ।

কিন্তু ধর্মীয় পরিচয়ে লঘু হওয়ার কারণে মানুষ যত-না নির্যাতিত হয়, তার চেয়ে এদেশে অনেক বেশি নির্যাতিত হয় লিঙ্গীয় কারণে সামাজিক ক্ষমতা কাঠামোয় লঘু অবস্থানে থাকা নারী। নারীর যে নিজেকে সর্বদা অনিরাপদ, আক্রমণযোগ্য লাগে, ক্ষমতাকাঠামোতে নারীর যে লঘু স্থান, দিনে-রাতে-পথে-ঘাটে- ঘরে-আদালতে নারীর যে সদাভয় বন্দিত্ব- এই দশারই নাম সংখ্যালঘু-দশা। এই তত্ত্বের মূল কথা পাঁচটি। যথা:

১. সংখ্যালঘু-দশা একটি অবস্থা যার সাথে সংখ্যায় বেশি বা কম হবার সম্পর্ক সবসময় সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। সংখ্যায় কম হলেও ক্ষমতা কাঠামোতে নিয়ন্ত্রণ থাকলে এমনকি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীও সংখ্যাগুরুর জীবনে ‘সংখ্যালঘু-দশা’ সৃষ্টি করতে পারে।

২. সংখ্যালঘু-দশায় যারা আক্রান্ত তারা ক্ষমতাকাঠামোতে মূলত নিম্নঅবস্থানে থাকে।

৩. আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোতে অনেক সময় অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাধর বলয়ের সদস্য হবার পরেও নারী তার লিঙ্গীয় অধঃস্তনতার কারণে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সকল বর্গেই অধঃস্তন হিসেবে বিবেচিত হয়।

৪. সংখ্যালঘু-দশা একটি এমন পরিস্থিতি যা সিস্টেমিক কায়দায় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও আইনিভাবে কোনো গোষ্ঠীকে দীর্ঘদিন ধরে ক্রমাগত কম সুবিধা দেবার মাধ্যমে তৈরি করা হয়।

৫. সংখ্যালঘু-দশার মূলে থাকে সদাভয়-ভীতি-শঙ্কা।

নারী: প্রকৃত প্রলেতারিয়েত

২৪-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ‘নারীর স্বাধীনতা’ এবং ‘নারীর স্বাধীনতার সীমানা’ নতুন করে একটি বড় রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ‘নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন’ বেশ কিছু সুপারিশ সমেত একটি প্রতিবেদন পেশ করে। কিন্তু প্রতিবেদন প্রকাশের পর শুরু হয় বিরূপ সমালোচনা। শুধু তাই নয়, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে রাজনৈতিক সমাবেশ করে নারী কমিশনের দেওয়া প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করা এবং নারী কমিশন বিলুপ্ত করার দাবি জানায় হেফাজতে ইসলাম। সমাবেশে বক্তৃতা করা একাধিক বক্তা নারী কমিশনের নারীদেরকে ‘বেশ্যা’ বলে উল্লেখ করেন।

হেফাজতের সমাবেশে নারীদের প্রকাশ্যে চরিত্রহনন ছাড়াও, ২৪-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর নারীদের উপর নানামুখী চাপ আসতে শুরু করে। আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকায় থাকা নারীদেরকে কোণঠাসা করে রাখা হচ্ছে মর্মে লাগাতার নানান সংবাদ ও কলাম প্রকাশ হয়েছে পত্রিকায়। নারী নিপীড়নকারী ব্যক্তিকে জামিন দেওয়ার পর তাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করার একাধিক ঘটনাও ঘটেছে।

ডয়চে ভেলেতে ১৮ই জুলাই, ২০২৫ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, “জুলাই অভ্যুত্থানে যেসব নারী সামনে থেকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা এখন নতুন যুদ্ধের মুখোমুখি হচ্ছেন।”

২০২৫-এর ১৬ই ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে প্রথম আলো লিখেছে, “জুলাই আন্দোলনের নারীরা কোথায় হারিয়ে গেলেন- এই প্রশ্ন উঠেছে ‘জুলাইয়ের নারীরা’ ব্যানারে আয়োজিত নারী সমাবেশ থেকে।”

২০২৫ সালে মুন্সিগঞ্জে লঞ্চে জনপরিসরে দুই নারীকে কোমরের বেল্ট খুলে প্রকাশ্যে এক যুবকের পেটানোর ঘটনা ঘটে। বছর কয়েক আগেও নরসিংদীর রেলস্টেশানে ‘অশালীন পোশাক’-এর অভিযোগে এক তরুণীকে শারীরিক নির্যাতন করা হয়।

নারীর জীবন, নারীর পছন্দ-অপছন্দ, নারীর স্বাধীনতা, নারীর স্বাধীনতার সীমানা- সকল কিছুই ‘নারীর কল্যাণে’ লক্ষণ-গ-ী এঁকে ঠিক করে দেবে অন্য কেউ। নারীর জীবনের উপরে পাড়া-প্রতিবেশী-অপিরিচিত লোক-আইন-কানুন-বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী মানুষ- সবার অধিকার থাকলেও, নারীর নিজের কোনো ‘হক’ নাই। তাকে সর্বদা কন্যা, ভগিনী, জায়া ও জননীর ভূমিকায় থাকতে হবে।

জায়া-জননী-কন্যা-ভগিনীর পরিচয় পাশে সরিয়ে রেখে ব্যক্তি নারীর মানবাধিকারের কথা উঠলেই নারীর ভাগ্যে জোটে ‘বেশ্যা’ তকমা। বলা হয়, সংস্কৃতির সাথে যায় না। অথচ সত্য হলো এই যে, সংস্কৃতি একটি সদা পরিবর্তনশীল বিষয়। আর তারচেয়েও বড় কথা হলো, ইউডিএইচআর-এ বর্ণিত মানবাধিকারের এক নম্বর ধারায় তো শুরুতেই বলা হয়েছে যে, প্রতিটি মানুষ সমান অধিকার এবং সমান স্বাধীনতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

কিন্তু আমাদের সমাজে নারীর মৌলিক মনুষ্য মর্যাদা কেড়ে নিয়ে তাকে নানান উছিলায় বারবার বিশেষ কাতারবব্ধ করা হয়। স্বাধীনতা থেকে স্বাধীনতায়, কালে কালে, অর্থনৈতিক উল্লম্ফনের বয়ান তুলে ধরা হয়েছে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে, ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশানের আওয়াজ দেয়া হয়েছে কিন্তু এসবের মধ্যে নারী বরাবরই থেকে গেছে হয় কোটাবন্দি, নয় কোণঠাসা, নয় তো অচ্ছুৎ।

আমি সবসময় যে কথাটি বলি তা হচ্ছে, আমাদের ভূখ-ে নারী হচ্ছে গরিবের মধ্যেও গরিব এবং ছোটোলোকের মধ্যেও ছোটোলোক। নারী হচ্ছে প্রকৃত প্রলেতারিয়েত। নারীর ক্ষমতাহীনতার বাস্তবতা, নারীর সদাভীত জীবন-যাপন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বিবিধ সিদ্ধান্তের সমাহারে সমবেতভাবে নির্মিত। কাগুজে কিছু অধিকার থাকলেও প্রকৃতার্থে নারীকে এদেশে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানিয়ে রাখা হয়েছে। নারীর মনুষ্য মর্যাদা এদেশে ঊনমানুষের সমান।

সিস্টেমিক কায়দায় নারী প্রায় সাড়ে পাঁচ দশক ধরে স্বাধীনতা থেকে স্বাধীনতাকালে হয়েছে রাষ্ট্রের দ্বিচারিতার শিকার। সেকারণেই ২০২৫-এ এসেও অধিকারের দাবি তুললে সমাবেশ করে মাইকে বক্তৃতা দিয়ে নারীর ‘বেশ্যাকারণ’ করা হয়। তার জবাবে নারীরা স্লোগান তোলেন, ‘চেয়েছিলাম হিস্যা, হয়ে গেলাম বেশ্যা’।

ইতিহাস থেকে নারীকে কেন লুকিয়ে ফেলা হয়?

দেশ স্বাধীন হয়েছে ৫৪ বছর। অর্ধশতক পার হলেও নারীর ন্যায্য অধিকার এবং তার পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য মর্যাদা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ২০২৫-এ এসেও একদিকে ‘হিস্যা চেয়ে বেশ্যা’ বনে যাবার বাস্তবতা বিরাজমান। অন্যদিকে নারীকে ইতিহাসের মূলধারা থেকে আলাদা করে কোণঠাসা করা বা মুছে ফেলার বাস্তবতাও বিরাজমান। ইতিহাসে কে কাকে কীভাবে মনে রাখে এবং ভুলে যায় তা একটি রাজনৈতিক বিষয়। মনে রাখা এবং ভুলে যাবার পেছনে থাকে সিলেক্টিভ রিমেম্বারিং এবং সিলেক্টিভ এমনেশিয়ার সিদ্ধান্ত। ইতিহাস নিয়ে যারা কাজ করেন তারা স্বীকার করেন যে, ঐতিহাসিক ঘটনা/গল্পগুলো বারংবার বলার ভেতর দিয়ে ইতিহাস নির্মিত ও পুনর্নিমিত হয়।

হলোকাস্ট নিয়ে বা ভারত ভাগের ইতিহাস নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন, তারা স্বীকার করেন, যে কোনো ট্রমার সমবেত স্মৃতি বা কালেক্টিভ মেমোরি আসলে সচেতনে বা অসচেতনে বাছাই করে সংরক্ষণ করা হয়। আর এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই আসলে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে নির্ধারিত হয় কোন গল্প কীভাবে কতটুকু মনে রাখা হবে আর কোন গল্প কতখানি ভুলে যাওয়া হবে। ঐতিহাসিক ঘটনার নির্ধারিত বয়ানগুলোকেই নির্ধারিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন ফর্মে বারংবার বলা ও বলার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের যে গ্র্যান্ড-ন্যারেটিভ তা খুবই জেন্ডারড। এই ইতিহাসে পুরুষই প্রধান। তার বীরত্বগাথা বলতে-বলতে নারী আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেও উহ্য হয়ে আছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে ‘বীরাঙ্গনা’ শব্দটি এখন একটি প্রপঞ্চ হয়ে উঠেছে। এই শব্দের ভেতর দিয়ে নারীর যুদ্ধটাকে যতটা দেখানো হয়, তারচেয়ে অধিক লুকিয়ে ফেলা হয় বলে আমার পর্যবেক্ষণ।

মুক্তিযুদ্ধের পরে বেশিরভাগ বীরাঙ্গনা যে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার জীবন কাটিয়েছেন তার সত্যিই বিশেষ ডকুমেন্টেশান নেই। কত বীরাঙ্গনাকে নিজের সংসারে বাবা বা স্বামী গ্রহণ করেনি, কোনো ঘরে ঠাঁই না পেয়ে কত বীরাঙ্গনা আত্মহত্যা করেছেন, পতিতালয়ে নাম লিখিয়েছেন তার কোনো সঠিক দলিল-দস্তাবেজ নেই। ওয়েপন অফ ওয়ার হিসেবে চালানো ধর্ষণকে ‘লোকলজ্জা’ ‘কলঙ্ক’ ভেবে বা নারীর ‘ইজ্জত’ বা ‘সম্ভ্রম’ লুটে নেওয়া হিসেবে দেখে আমরা সেই সত্য ইতিহাস থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখতে চেয়েছি।

ফলে, আমাদের যুদ্ধের ইতিহাসে কেবল দেখি পুরুষের ‘বীরত্ব’ আর নারীর ‘সেবা’ দেওয়ার একপেশে পুরুষালি ইতিহাস। আর একলাইনের মুখস্থ বয়ান ‘দুই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত/সম্ভ্রমের বিনিময়ে’ পাওয়া দেশ। এভাবেই ইতিহাসের ঘটনাগুলো বারবার বলা, না-বলা, আবার বলা, পনুরায় না-বলার ভেতর দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেও নারী প্রায় উহ্য হয়ে গেছে। যুদ্ধে ধর্ষণের শিকার নারীর ইতিহাসকেও ‘কলঙ্ক’ হিসেবে ব্যাখ্যা করে এই জাতি নিদারুণ ইতিহাসকে কার্পেটের তলায় লুকিয়ে ফেলেছে। যুদ্ধ করে স্বাধীন হওয়া একটা জাতির জন্য এরচেয়ে বড় লজ্জার ও কলঙ্কের আর কী হতে পারে?

মুক্তিযুদ্ধের পর সাড়ে পাঁচ দশক গেছে। কিন্তু ভুল শুদ্ধিকরণের জন্য বিলম্ব কোনো অজুহাত হতে পারে না। এখনো শুরু করা যেতে পারে। সতর্ক ও সজাগ প্রয়াস নিলে মুক্তিযুদ্ধের এই জেন্ডারড ইতিহাসকে ভেঙে ইতিহাসে নারীর হিস্যা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বাংলাদেশের আইন-কানুন ও সমাজে নারীর প্রতি ঐতিহাসিক যে বৈষম্য বিরাজমান, রাজনৈতিক উদ্যোগ নিলে তাও দূর করা সম্ভব। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টাটা কে বাঁধবে?

-

গাছপাথরের সময়

-

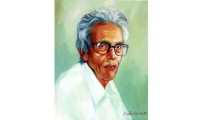

সন্তোষ গুপ্ত : এক বিরল ব্যক্তিত্ব

-

সংস্কৃতি কি বাঁচাবে আমাদের?

-

পার্বত্য আদিবাসী সংস্কৃতির ভেতর-বাহির

-

বিশ্বসেরা বিাশ্ববিদ্যালয়ে কাব্যচর্চা

-

গণমাধ্যমের হাল-হকিকত

-

গণতন্ত্রের জন্যে অপরিহার্য মুক্ত ভাবনার সুরক্ষা

-

সাহসী সাংবাদিকতার পথিকৃৎ জহুর হোসেন চৌধুরী