স্কুলটি ছোট্ট বটে

মিলন কিবরিয়া

ছোট্ট একটা স্কুল, সেই স্কুলের গল্প। গল্প হলেও আসলে গল্প নয়, কেননা তা সত্যি। তারপরও তা গল্পই, তার কারণ দুইটি- এক. ঘটনাগুলো বিস্ময় জাগায়, স্বপ্নের মতো মনে হয়, দুই. বলার ভঙ্গীটাই এতো অনুপম যে গল্পের মতো মনে হয়।

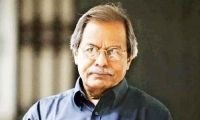

সময়টা দেশ ভাগের আগে, গত শতকের পঞ্চাশের দশক। কলকাতা নয়, ঢাকা নয়, স্কুলটির অবস্থান এক মফস্বল শহরে। এবং আমাদের এই বাংলাদেশে, পদ্মা পারের এক রেলওয়ে কলোনিতে। সেই স্কুলের ছাত্র ছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ; তখনও কবি হয়ে ওঠেননি, হওয়ার কথাও নয়। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় বীজটা রোপিত হয়েছিল এখানেই। আর ছিলেন একজন হেডমাস্টার, নাম উল্লেখ করেননি, সম্বোধন করেছেন ‘হেডমাস্টারমশাই’।

হেডমাস্টারমশাই ছোট্ট এই স্কুলের প্রাণ। অদ্ভুত সব ভাবনা আসে তার মাথা থেকে। সচরাচর আমরা তা ভাবি না, ভাবতে পারি না। গতানুগতিকতার বাইরে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। সেইসব ভাবনাকে তিনি বাস্তবে রূপ দেন ছাত্রদের সাথে নিয়ে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, এমন সব ঘটনা। যেমন ধরো, পরীক্ষা হচ্ছে কিন্তু ক্লাসে কোনো স্যার নেই, কোনো পাহারা নেই। এই যে পরীক্ষার হলে পাহারা সেটা তো লজ্জার! কারণ স্যাররা পাহারা দেন বলেই আমরা কথা বলি না, একে অন্যের খাতা দেখি না, জামার হাতা থেকে নকলটা বের করি না, বই খুলি না। আমাদের নিজেদের পরীক্ষার অভিজ্ঞতা থেকেই জানি, এই কথায় একরত্তি মিথ্যা নেই! হেডমাস্টারমশাই বললেন, ‘পরীক্ষার ঘর কি তবে একটা চোরপুলিশের খেলা? দেখো তো ভেবে? তোমাদের কি এইটুকুও বিশ্বাস করা যাবে না? শুধু সন্দেহই করতে হবে?”

শুধু তাই নয়, জানিয়ে দিলেন তার ভাবনাটা, সেই সাথে তাঁর সিদ্ধান্তও, এবারের পরীক্ষায় থাকবে না কোনো পাহারা। মাস্টারমশাই আসবেন এবং খাতা ও প্রশ্নপত্র দিয়ে চলে যাবেন। পরীক্ষার শেষে খাতা জমা দেয়ার দায়িত্বও ছাত্রদের। ব্যাস পাল্টে গেল সব! এবং সত্যি সত্যিই ছাত্ররা তা করে দেখাল। বছরের শেষ পরীক্ষা যখন অন্য স্কুলে তখন পরীক্ষার হলের স্যাররা সপ্রশংস কণ্ঠে বলেছিলেন, ‘এ-ঘরে তো না থাকলেও চলে দেখি’। এই প্রাপ্তি শঙ্খ ঘোষের ভাষায়, ‘ইস্কুলের ছেলেরা তখন পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিল মর্যাদাভরা খুশিতে, সেই আমাদের ছোট্ট স্কুলের ছোট্ট একটা মর্যাদায়’। ব্যক্তির মহিমা এমনি করেই মহিমান্বিত করে প্রতিষ্ঠানকে, আর প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এমনি করেই গড়ে তোলে মর্যাদাবান মানুষ।

সেই স্কুলে ছিল অভিনব ‘নাইটক্লাস’। কি অবাক শোনাচ্ছে? আমিও অবাক হয়েছিলাম। তাও আবার ক্লাসরুমে নয়, মাঠে। আমাদের মাথার উপরে যে নিঃসীম নীল আকাশ, রাতের বেলা তার বুক জুড়ে ফুটে থাকে অসংখ্য তারা, অগুনতি তারা। এই নাইটক্লাসের শিক্ষক ছিলেন বিজ্ঞানের মাস্টারমশাই। তাঁর পরিচয় বিএসসি মাস্টারমশাই। কেননা স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র বিএসসি পাস। পাঁচ-ব্যাটারির একটা টর্চের আলো আকাশের দিকে তাক করে তারাদের দেখাতেন। এক এক করে পরিচয় করিয়ে দিতেন সপ্তর্ষি ম-লের তারাদের। শিকারির অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কালপুরুষ। দেখতে ছোট্ট মিটিমিটি তারাদের অনেকের আকার-আকৃতি সূর্যের চেয়েও লক্ষগুণ বড়। এখন যে তারাদের দেখা যাচ্ছে তাদের কারো কারো আলো পৃথিবীতে আসতে লেগেছে লক্ষ-কোটি বছর। খুব সুন্দর উপসংহার টেনেছেন শঙ্খ ঘোষ এই রাত্রিবেলার ক্লাসের, ‘তারায় তারায় ভরা মস্ত ওই খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ভাবতাম তখন, বিশ্বব্রহ্মা-ের মাঝখানে আমরা তাহলে কতটুকু? কতই ছোট্ট?’। চমকে দিয়েছেন পরের কথায়, ‘নিজেদের এই অণুত্বের বোধ নিয়ে একরাত্রির ক্লাসেই যেন অনেকখানি বড়ো হয়ে উঠতাম আমরা’। সত্যিই তো সীমার মাঝে অসীম তো এমনি করেই বেজে/জেগে উঠে।

আর ছিল পার্লামেন্ট। ‘পার্লামেন্ট’, তাও আবার স্কুলে! আমাদের একই সাথে বিস্মিত ও কৌতূহলী করে। স্কুল মানে কি শুধু কেবল গৎবাঁধা কতগুলো বই আর সময়বাঁধা কতগুলো পিরিয়ড! স্কুলে পড়তে আসে আমাদের আগামী দিনের কা-ারিরা, আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদের গড়ে উঠবার আসল জায়গা তো এই স্কুল। হেডমাস্টারমশাই জানিয়ে দিলেন, ‘তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব নেবে নিজেরাই। নিজেদের কোনো সমস্যা হলে তার মীমাংসা করবে নিজেরাই। সেটাই কি ভালো নয়?’ আর সে জন্যই পার্লামেন্ট।

যেই কথা সেই কাজ। প্রতিটি ক্লাসে নানা রকম কাজের জন্য তৈরি হলো নয়টি বিভাগ। বিভাগের নামগুলি ঠিক করা হলো ইংরেজিতে; যেমন, ম্যানার্স অ্যান্ড ডিসিপ্লিন সেকশন, লিটারেরি সেকশন। আরো ছিল ফাইন আর্টস, ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাগ্রিকালচারাল, অ্যাথলেটিকস, হেলথ, সোশ্যাল সার্ভিস এবং অ্যামিউজমেন্ট সেকশন। বিভাগের দায়িত্বে থাকবে একজন মন্ত্রী, সদস্যরাই ঠিক করবে কে হবে মন্ত্রী। সব মিলিয়ে একজন হবে ক্লাসের মুখ্যমন্ত্রী। গোটা স্কুল মিলিয়ে একজন প্রধানমন্ত্রী। হেডমাস্টারমশাই হবেন প্রেসিডেন্ট।

স্কুল জুড়ে শুরু হলো বিভাগে-বিভাগে আর ক্লাসে-ক্লাসে নতুন কিছু করার, ভালো কিছু করে তাক লাগিয়ে দেয়ার প্রতিযোগিতা। ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন চুনকাম করে ঝকঝকে করে তুললো ক্লাসরুম, অ্যাগ্রিকালচারাল সেকশন নেমে পড়লো বাগান তৈরির কাজে। পাল্টে গেল স্কুলের চেহারা। আর ছোট সেই শহরময় মুখে মুখে রটে গেল, ‘স্কুলের হেডমাস্টারমশাই ভারী চালাক লোক। একেবারে বিনে পয়সায় গোটা ইস্কুলটা রঙ করিয়ে নিলেন আর ভরিয়ে নিলেন বাগানে বাগানে। ভারী চালাক!’

চালাক তো বটেই! সেটা বিনে পয়সায় ক্লাসরুম চুনকাম আর বাগান তৈরি করিয়ে নেবার কারণে নয়। এই কারণে যে, তিনি ছাত্রদের ভাবনার জগতকে প্রসারিত করলেন, তাদের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটালেন। অভিনব, বুদ্ধিদীপ্ত ও সৃষ্টিশীল কাজের জন্য তাদের যোগ্য করে তুললেন। পাঠ দিলেন দায়িত্ববোধ আর নেতৃত্বের। গণতন্ত্রের অনুশীলন করালেন, নির্বাচনের কায়দাটা ধরিয়ে দিলেন।

ক্লাসের জন্য নির্ধারিত পাঠ্য বই পড়তে আমরা বাধ্য হই। পরীক্ষা দিই। কিন্তু যদি পড়াটা হয় ‘আপনখুশির পড়াশোনা’, কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়া; তবে! ভাবতেই তো অন্যরকম লাগে। হেডমাস্টারমশাই স্বয়ং তার আয়োজন করলেন। স্কুলের বাঁধাধরা বইয়ের বাইরে ‘অন্যসব’ বইয়ের ভুবনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বেশিরভাগ বই-ই রবীন্দ্রনাথের। পড়ার কায়দাটাও ধরিয়ে দিলেন, ‘চলতে ফিরতে যখনই সময় পাস, মনে মনে ভাববি একটু, সেটাই যথেষ্ট। পড়া তৈরি করার সেটাই সবচেয়ে ভালো উপায়’।

‘আপনখুশির পড়াশোনা’ কীভাবে জীবনের সাথে মিলে অনাবিল আনন্দের উৎস হয়, তার চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ- ‘ধরো এক বন্ধুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছ তুমি হালকা অন্ধকার পথে, লম্বা লম্বা পা ফেলতে ফেলতে আকাশভরা তারার দিকে চোখ মেলে মনে পড়ে যায় তোমার বইয়ের সদ্যপড়া কবিতা:

নিশার আকাশ কেমন করিয়া

তাকায় আমার পানে সে

লক্ষযোজন দূরের তারকা

মোর নাম যেন জানে সে-

শঙ্খ ঘোষ এর নাম দিয়েছেন ‘ঠিক-ঠিক পড়াশোনা’ কেননা ‘এই যে নিজের সঙ্গে ধুলোমাটির অথবা আকাশভরা তারার এমন যোগ খুঁজে পাওয়া, নিজের সঙ্গে সবকিছুকে মিলিয়ে নেবার এমন আনন্দ, সেইটেই তো হলো ঠিক-ঠিক পড়াশোনা? তাই না?’

অভিভাবকেরা অবশ্য লাভ-লোকসানের প্রশ্ন তুলেছিলেন পৃথিবী। এইসব বই পড়ে কতটুকু বুঝতে পারবে তাদের সন্তানেরা এবং চাকরির বাজারেই বা কি মূল্য। এখনও যেমনটি ভেবে থাকি আমরা, ভাবেন আমাদের অভিভাবকরা। কিন্তু হেডমাস্টারমশাই প্রকৃত শিক্ষকের কাজটিই করেছেন, ছাত্রদের সামনে খুলে দিয়েছেন সম্ভাবনার অমিত দুয়ার।

মানুষ পৃথিবীর অন্যসব প্রাণির মতো নিছক একটা প্রজাতি নয়। মানুষকে মানুষ হয়ে উঠতে হয়। গুরুজনেরা আশীর্বাদ করেন, মানুষ হও। মানুষ হওয়া খুব সহজ, আবার সহজ নয়ও। জাত-গোত্র, ধর্ম-বর্ণের ভেদ ঘুচিয়ে মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখতে পারা, সম্মান করা, মর্যাদা দেয়ার ভিতরেই জেগে থাকে আমাদের মানুষ হওয়ার চেষ্টা। আবার সেই ভেদকে বড় করে দেখা, মানুষের বিশালত্বকে জাত-পাত-ধর্মের জেরে খাটো করার অপচেষ্টাও থাকে কারো কারো। তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়, চর্চা জারি রাখতে হয়। সেই চেষ্টাও করেছেন হেডমাস্টারমশাই। ভাষাকে করেছিলেন বাহন। প্রথা মাফিক স্কুলের প-িতমশাই সংস্কৃত পড়ান হিন্দু ছাত্রদের আর মৌলবি সাহেব আরবি-ফারসি পড়ান মুসলমান ছাত্রদের। এই নিয়ম ভেঙ্গে দিলেন। যুক্তি দিলেন ‘কারণ ভাষা তো কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য গ-িবাঁধা নয়!’

যুক্তির পক্ষে মোক্ষম উদাহরণ হাজির করলেন, ‘জানিস তো? সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ফারসি জানেন খুব ভালো, শহীদুল্লার চেয়েও ভালো। আর, শহীদুল্লাহ সংস্কৃত জানেন খুব ভালো, সুনীতিকুমারের চেয়েও অনেক ভালো’। ফলাফল, জিতেন আর আশিস যায় মৌলবি সাহেবের কাছে আরবি-ফারসি শিখতে, আনোয়ার গিয়ে বসে প-িতমশাইয়ের সংস্কৃত ক্লাসে।

হেডমাস্টার মশাইয়ের এই প্রচেষ্টার বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ইস্কুলের বাইরের বড়ো পটভূমি। সেই পটভূমিতে দাম থাকে না হেডমাস্টার মশাইয়ের ভাবনার, মূল্যহীন হয়ে পড়ে ছাত্রদের পারস্পরিক হৃদ্যতা ও ভালোবাসা। এবং ‘দাঙ্গায় দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় সমাজ, রাজনীতির কূট খেলায় ভাগ হয়ে যায় দেশ, আনোয়ার বা নুরুলকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে আসে অরুণ বা বিমল’। কেবল হেডমাস্টার মশাই একাকী থেকে যান তাঁর স্কুলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাঁকেও দেশ ভাগের বলি হতে হয়, ফিরতে হয় উদ্বেগাকুল আত্মীয়দের জোরাজুরিতে, এই বাংলা ছেড়ে ওই বাংলায়। মানুষ গড়ার কারিগরের বিদায়ের দিনে ছাত্ররা তাঁকে ‘মিছিল করে পৌঁছে দেয় স্টেশনে, জলভরা চোখে নিজেদের হাত থেকে রক্ত নিয়ে তারা লিখে দেয় অভিমানভরা বিদায়বাণী। ভাষা বা মন যে বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের গ-িবাঁধা নয়, আরও একবার সেটা বুঝিয়ে দেয় তারা।’

ছোট্ট এই স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন একজন ‘নতুন মাস্টারমশাই’। নতুন পৃথিবীর সন্ধান দিলেন তিনি। শঙ্খ ঘোষ তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র। পড়াতে পড়াতেই অকারণেই বলে যেতেন নতুন নতুন কথা। ‘শাঁখের করাত’, ‘ব্যাঙের আধুলি’-র মতো শব্দগুচ্ছ দিয়ে বাক্য রচনা করার কথা ব্যাকরণের বইতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি যখন বলেন, ‘লেখো, ভাগ্যটা যেন ঘোলা জলের ডোবা, দুর্বিসহ মাতালের প্রলাপের মতো, নিশীথরাত্রের ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ’- তখন ছাত্রদের হতভম্ব হয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় কী! বানিয়ে বানিয়ে এলোমেলো কিছু লেখার ছাত্রদের প্রয়াসকে খারিজ করে দিয়ে নতুন মাস্টারমশাই বলেন, ‘কার শব্দ এসব জানো? এ হলো রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার বই “পুনশ্চ” থেকে নেওয়া। বইটা পড়লে বুঝতে পারবে।’

শঙ্খ ঘোষ ভুলতে পারেননি সেই নতুন মাস্টারমশাইকে। কেননা শঙ্খ ঘোষের ‘শঙ্খ ঘোষ’ হয়ে উঠবার সূচনা এই স্কুলে, প্রেরণা পেয়েছিলেন এখানেই। লিখেছেন, ‘আর আজ, এতদিন পরে এসে বুঝতে পারি, এইগুলি হলো স্কুলজীবনে পাওয়া সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। ... ছোটোদের মনকে অনেকখানি বাড়তি সজীবতা দেয় মাস্টারমশাইদের এই প্রথা ভাঙবার সাহস। পাঠ্যরেখার স্থিরতার মধ্য থেকে মাঝে মাঝে হঠাৎ যদি কোনো কিশোরমনকে চালিয়ে দেন কোনো অভাবনীয়ের দিকে, কোনো স্বপ্নের দিকে, তাহলে সে-মন হয়তো অনেক দিনের পুষ্টি পেয়ে যায়, পেয়ে যায় কোনো নতুন জগতের আনন্দ।’

শঙ্খ ঘোষের স্কুল জীবনের টুকরো টুকরো ছেলেমানুষি ছবি নিয়ে ‘ছোট্ট একটি স্কুল’ বইটি। বারোটি অধ্যায়ে তিনি আমাদের শুনিয়েছেন এই স্কুলের গল্প। পরিসরে ছোট্ট এই স্কুল- চাটাইয়ের ক্লাসঘরের উপরে টিনের চাল, সামনে পাকা বারান্দা, সামনে ছোট একটা প্রাঙ্গণ। কিন্তু আদর্শ একটি স্কুল, বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। স্কুলকে আসলে এমনই হতে হয়। আর শিক্ষক মানে তো নয় কেবল পিরিয়ড ধরে পাঠ্য বইয়ের সিলেবাস শেষ করা। তাদের ব্রত যে ‘মানুষের মত মানুষ’ তৈরি করা সেটাও বেশ স্পষ্ট মাস্টারমশাইদের কীর্তি-কলাপে।

ক্ষমতা থাকলে আমি মনে হয় এই বইটি সব স্কুলে অবশ্য পাঠ্য করে দিতাম।