হাসান আজিজুল হকের ‘খাঁচা’

দেশ ভাগের আর্তনাদ

রকিবুল হাসান

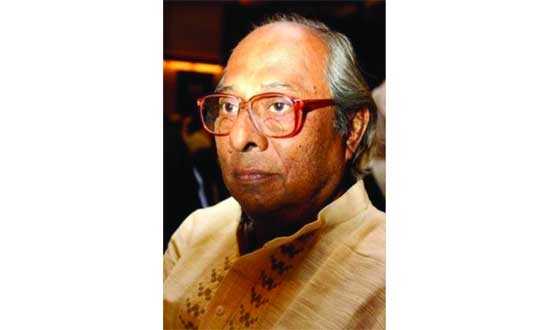

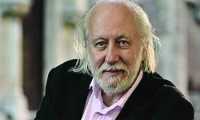

হাসান আজিজুল হক / জন্ম : ০২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯; মৃত্যু : ১৫ নভেম্বর ২০২১

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজন ছিল রাজনৈতিক সীমানার পরিবর্তন এবং অন্যান্য সম্পদের বিভাজন; যা ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ-শাসনের বিলুপ্তি এবং এবং দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। এতে পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ফলে, বাংলাভাগ হয়ে যায়। পশ্চিমবাংলা আসাম উড়িষ্যাকে ভারতের সঙ্গে রাখা হয়। পূর্ববাংলাকে আলাদা করে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। ফলে ভারত যেমন ভাগ হয়ে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়, বাংলাও তেমন খণ্ডিত হয়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

হাসান আজিজুল হকের গল্পে একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে দেশ ভাগ। এটা হতে পারে তাঁর ব্যক্তিগত কষ্টবোধের কারণেও। কারণ, তিনি রাঢ়বঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে চলে এসেছিলেন। তিনি এই বেদনা সারাজীবন গভীরভাবে বহন করেছেন; যা তাঁর সাহিত্যের বড় একটা অংশ। বিভিন্নভাবে এই গভীর বেদনা জুড়ে আছে

ভারত-বিভক্তির ফলে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে এবং দুই দেশের মধ্যে অভূতপূর্ব স্থানান্তর ঘটে। শরণার্থীদের মধ্যে যারা বেঁচে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে একটা বিশ্বাস ছিল যে, সহ-ধর্মবাদীদের মধ্যে নিরাপত্তা রয়েছে। মুসলমানরা পাকিস্তানকে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ের ঠিকানা মনে করেছিল। আর, হিন্দু সম্প্রদায় মনে করেছিল, ভারত তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এই বিশ্বাসে ভর করে প্রায় ১৪ মিলিয়ন থেকে ১৮ মিলিয়ন মানুষ স্থানান্তরিত হয়। ধারণা করা হয়, এই সংখ্যা সম্ভবত আরও বেশি। দেশভাগের সময় অতিরিক্ত মৃত্যুর হার সাধারণত প্রায় এক মিলিয়ন ছিল বলে অনুমান করা হয়। বিভাজনের সহিংস প্রকৃতি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শত্রুতা ও সন্দেহের পরিবেশ তৈরি করেছিল, যা তাদের সম্পর্ককে আজও প্রভাবিত করে।

দেশভাগের কারণে পূর্ববাংলা থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু বাঙালি পশ্চিম বাংলায় স্থানান্তরিত হয়েছে। পশ্চিমবাংলা থেকেও অনেক মুসলমান পূর্ববাংলা স্থানান্তরিত হয়েছিল। দেশভাগ কোনো বাঙালিই স্বাভবিকভাবে গ্রহণ করেননি। নিজের দেশ, বাপ-দাদার ভিটে কেউই ত্যাগ করতে চাননি। এই ত্যাগ করতে তাদের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। যে যন্ত্রণা বেদনা সারাজীবন তারা বয়ে বেড়াচ্ছেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে আছে, যেখানে শেকড় ছিন্ন হওয়ার ক্ষতবিক্ষত আর্তির প্রকাশ ঘটেছে। হাসান আজিজুল হক এই বিষয়টিকে উপজীব্য করে উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখেছেন। বলা যায়, তাঁর কথাসাহিত্যের একটা বড় অংশজুড়ে রয়েছে দেশভাগের গভীর বেদনা, আর্তি ও আর্তনাদ। কারণ হতে পারে, তিনিও নিজেও দেশভাগের কারণে এই দেশে চলে এসেছিলেন বা আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই গভীর ক্ষত ও কষ্ট তিনি নীরবে বহন করেছেন এবং সাহিত্যকর্মে তা অসামান্য শিল্পসুষমায় প্রকাশ করেছেন। ‘খাঁচা’ও তাঁর এমনই একটি বেদনাদগ্ধ গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকর্ম। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ-শাসন অবসান হওয়ার পর, নবগঠিত পাকিস্তান অধিরাজ্য থেকে এক ব্রাহ্মণ পরিবার ভারত অধিরাজ্যে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে-দেশপ্রেম, শেকড় ছিন্ন হওয়ার যন্ত্রণা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, নিজের এলাকার মানুষের ভালোবাসা, পরিবারের সন্তানদের অনিশ্চিত অবস্থা, বাবার পক্ষাঘাত, ভারতে অভাবে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু-পূর্ববাংলার পরিবেশ-প্রকৃতি-এসবই এ গল্পে উঠে এসেছে।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে ছোটগল্পকার হিসেবে বিখ্যাত হাসান আজিজুল হক। তিনি আত্মজৈবনিক উপন্যাস আগুনপাখি ও সাবিত্রী উপাখ্যান রচনা করে শক্তিমান ঔপন্যাসিক হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি কথাসাহিত্যিক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্যে মূলত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বস্ত্রসংকট, দেশভাগ এবং দেশভাগের পরে উদ্বাস্ত ও শরণার্থী সমস্যা, পাকিস্তানের স্বৈরশাসন, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাস্তবতা, গণতন্ত্রের অপমৃত্যু, সামরিকতন্ত্রের উত্থান ও বিকাশ ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ ঘটনাপ্রবাহ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এতে করে বাঙালির জাতীয় জীবনের পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে ঘটে যাওয়া সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সকল পরিবর্তনকেই তিনি তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয় করেছেন। বাংলা কথাসাহিত্যের শিল্পমানেও নতুন মাত্রা যোগ করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

হাসান আজিজুল হকের গল্পে একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে দেশভাগ। এটা হতে পারে তাঁর ব্যক্তিগত কষ্টবোধের কারণেও। কারণ, তিনি রাঢ়বঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে চলে এসেছিলেন। তিনি এই বেদনা সারাজীবন গভীরভাবে বহন করেছেন। যা তাঁর সাহিত্যের বড় একটা অংশ বিভিন্নভাবে এই গভীরবেদনা জুড়ে আছে। সেই সময়কালে অধিকাংশ লেখকের রচনাতেই দেশভাগ বিশেষভাবে জায়গা করে নিয়েছিল। প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে দেশভাগের কষ্ট বেদনায় গভীর ক্ষত তৈরি করেছিল। দেশভাগের মাধ্যমে বাঙালির বিভাজন কোনো বাঙালিই মানতে পারেনি। হাসান আজিজুল হক সেই গভীর বেদনাবোধ থেকেই রচনা করেছেন ‘খাঁচা’সহ দেশভাগের বেদনাজারিত অসংখ্য গল্প।

‘খাঁচা’ গল্পে মূলত ভারত-বিভাগের পরে পূর্ববঙ্গের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের ভারতের এক মুসলমান পরিবারের সাথে বাড়ি বদল করার চেষ্টা, যেটাকে বিনিময়ও বলা হতো-এই ব্যাপারটি এবং এর ব্যর্থতার গল্প তুলে ধরা হয়েছ। এই গল্পে উঠে এসেছে শেকড় ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কায় ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের আর্তি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পারিবারিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যময় পরিবারের করুণ চিত্র।

গল্পের শুরুতেই অম্বুজাক্ষ সেতার কোলে বসে আছে। সিঁড়ির কাছে। সেই সিঁড়িটা বেশ পুরনো। কোনা ভেঙে গেছে। স্যাঁতলা-পড়া। এই সিঁড়িতে জন-মানুষের যাতায়াত নেই, এটাকে বোঝানো হয়েছে অধঃপাতের পথের মতো। যেটাকে পরিত্যক্ত বলা হয়। সিঁড়িটাও পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। সরোজিনী ডাকলে, হারিকেনের আলো নিয়ে এসে দেখে অম্বুজাক্ষ সেতার কোলে নিয়ে বসে আছে। তার মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। কপালে শনের মতো হালকা চুল লেপটে আছে। অশ^ত্থ গাছের কালো ছায়া তখন পাগলের মতো মাথা নাড়ছে।

অম্বুজাক্ষ সরোজিনীকে কাছে বসতে বললে তাতে সাড়া দেয় না সে। এমনকি তার কাছে পান চাইলে তাও দেয় না-জানিয়ে দেয় বাড়িতে পান নেই। সরোজিনী এসবই বিরক্তভঙ্গিতে করেছে। অম্বুজাক্ষ তাকে জড়িয়ে ধরলে, তখনও কঠিন গলায় সরোজিনী তাকে ছেড়ে দিতে বলেছে। অম্বুজাক্ষ যতোই বিনয়ের সঙ্গে বা অনুনয় করে বললেও সরোজিনী তাতে কর্ণপাত করেনি। এর ভেতর একটা মানসিক কারণ কাজ করে-সরোজিনী চেয়েছে পরিবার-পরিজন নিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে গিয়ে সুন্দর জীবনযাপন করতে। অম্বুজাক্ষ যায় যায় করেও যায় না, মানসিকভাবে হয়তো যেতে চায়ও না। কিন্তু কাউকে তা বুঝতেও দেয় না। শেকড় ছিন্ন করার একটা বেদনা অনুভূত হয়, আবার সেখানে গিয়ে কীভাবে জীবন চলবে-সেখানেও অভাব-অনটনে মানুষ মারা যাচ্ছে। এসবও অম্বুজাক্ষকে ভাবায়। সরোজিনীকে তা বলেও।

অম্বুজাক্ষ একসময় ভালো সেতার বাজাতে পারতো। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হওয়ায় সেতারে আর মনোযোগ নেই। বিশ বছর পরে সেতার বাজাতে গিয়ে তা বুঝতে পারলো। কিন্তু হোমিওপ্যাথিও এমন বিদ্যা সেটা নিয়মিত মনোযোগের ব্যাপার। ফলে সেতারে আর সেই মনোযোগ সে দিতে পারেনি। আবার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় টাকাও পাওয়া যায় না। রোগিরা টাকা দিতে চায় না। সেতার বাজানো ছেড়ে দেওয়ায় বাবা কালীপ্রসন্ন খুশি হননি। কিন্তু এই ছেড়ে দেওয়ার কারণও অর্থনৈতিক অবস্থা, অম্বুজাক্ষ সে কথাও বাবাকে বলতে দ্বিধা করেনি। সংসারে একপাল ছেলেমেয়ে, অভাব-অনটন জড়ানো সংসারে সেতারের যে প্রয়োজনীয়তা নেই, অর্থ উপার্জনই প্রধান। সেই কারণেই সেতার ছেড়ে হোমিওপ্যাথিকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন। বৃদ্ধ বাবা এতে খুশি হননি। বরং বাবা তাকে স্কুল করার পরামর্শ দেন। একসময় যে কুল-বিদ্যা ছিল তাদের বংশগত। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা দিয়ে যে তারা বাবা বা পূর্বপুরুষরা কিছু করতে পারেনি সেই ক্ষোভ ঝরে পড়ে অম্বুজাক্ষের কণ্ঠে। এই ক্ষোভ আরও কঠিন রূপ নেয় দেশভাগের কারণে। এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তা তাদের সামনে চলে আসে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে সেতার যে মূল্যহীন-ফলে সেতারের জায়গা হয় পশ্চিমের অন্ধকার ঘরে। সেখানে অসহায়ের মতো ঝুলে থাকে। আর এখান থেকেই অম্বুজাক্ষ জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে হোমিওচিকিৎসাকে পুরোপুরি গ্রহণ করে রোগবিশারদ হয়ে ওঠে। কিন্তু সঠিক চিকিৎসা বিষয়ে যে অম্বুজাক্ষ নিজেও জানে না, বুঝতে পারে না কাকে কী চিকিৎসা দিবে-বাবার সঙ্গে কথপোকথনে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতে যে ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে সে। কী করবে না-করবে বুঝতে পারে না। আগে শিল্পচর্চা করে জীবন কাটাতো স্বাচ্ছন্দ্যে, পাকিস্তান হওয়ার ফলে নতুন সঙ্কট সৃষ্টি হয়। যে কারণে নতুন পেশা বেছে নিতে হয় তাকে। যেখানে অর্থনৈতিক কোনো ভবিষ্যৎ নেই। নানাবিধ দুশ্চিন্তায় অম্বুজাক্ষ শরীরের বয়সের চিহ্ন ফুটে ওঠে। বাবা এতে কষ্ট পায়। বাবার সহ্য হয় না সন্তানের দুঃখময় এই জীবন। প্রয়োজনে নিজে সে মরে গিয়ে সন্তানের কষ্ট মুছে দিতে চায়।

তাদের একমাত্র স্বপ্ন এখন বিনিময় করে ভারতে চলে যাওয়া। সেখানে গিয়ে নিশ্চয় ভালো থাকতে পারবে। কিন্তু দেশ ছেড়ে যাওয়া যে কতো কষ্টের, শেকড় ছিন্ন করে যাওয়া যে কতো বেদনার তাও তারা অনুভব করে। কিন্তু এখানে জীবনজীবিকার কোনো ভবিষ্যৎ না দেখে, অভাব-অনটন-হতাশার ভেতর বেঁচে থাকা যে ভয়াবহ কঠিন, তা থেকে মুক্তির জন্য দেশত্যাগই তারা মানসিকভাবে গ্রহণ করে নেয়। সেক্ষেত্রেও তারা সচেতন। বিশেষ করে সরোজিনী। এবং সরোজিনী দ্রুত চলে যেতে চায়। কারণ তাড়াতাড়ি গেলে দেশের প্রতি যে মায়া সেটাই দ্রুত কেটে যাবে। আর অন্যরাও চলে যাচ্ছে, যেতে যখন হবেই তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভালো। এই অভিপ্রায় সরোজিনীর। অম্বুজাক্ষের বুক কেঁপে ওঠে। মুখে যাওয়ার সম্মতি জানালেও তার বুকের ভেতর গভীর বেদনা অনুভূত হয়। নিজের দেশের সজল আকাশ, প্রকৃতি, লতাপাতার মিষ্টি গন্ধ, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি-এসব রেখে অন্য দেশে গিয়ে আবার নতুন করে কোথাও বেঁচে ওঠা-অসহনীয় কষ্ট অনুভব করে। যদি যেতেই হয়, যেখানে এদেশের মতো নদী আছে, গাছপালা আছে-একই পাখি থাকবে একই আকাশ দেখা যাবে। সরোজিনী বুঝতে পারে না অম্বুজাক্ষের বুকের ভেতর কতো গভীর বেদনা বয়ে যাচ্ছে দেশত্যাগের ভাবনায়। যেখানে যেতে চায় সরোজিনীরও নিজের পছন্দের প্রকাশ আছে। উঁচু জায়গা হতে হবে-পাকা বাড়ি হতে হবে-জঙ্গলে হওয়া যাবে না। কিন্তু বিনিময়ে এসব ঠিকঠাক মেলে না। বিনিময়ও হয়ে ওঠে না। মানসিকভাবে তারা দেশত্যাগ করতে চায় না, নিজের শেকড় ছিন্ন করে অন্য দেশে চয়ে যেতে চায় না, দেশত্যাগের কথা ভাবতেই বেদনায় অস্থির হয়ে ওঠে অম্বুজাক্ষ।

তারপর অম্বুজাক্ষের বাড়িতে ঘটে সাপের কামড়ে সন্তান অরুণের মৃত্যু। তক্ষক এক ভয়ংকর সাপ। দেবতা মান্য করে। অনেকদিন ধরেই এই বাড়িতেই এই সর্পরাজের বাস। জঙ্গুলে বাড়িটা পরিষ্কারও করা হয় না-চলে যাব চলে যাব করে। অরুণ এই জঙ্গুলে ঘাসের মধ্যে তক্ষককে মারতে উদ্যত হয়ে ওঠে, শেষপর্যন্ত তক্ষকের দংশের শিকার হয় সে। অম্বুজাক্ষ মনে করতে পারে না হোমিওপ্যাথিতে সর্পদংশনের চিকিৎসা আছে কিনা! শেষে যখন মনে হলো হোমিওপ্যাথিতে সর্পদংশনের চিকিৎসা আছে, কিন্তু সেই ঔষুধের নাম পড়ে না তার। ওঝার জন্যই শেষপর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। অবশেষে অরুণের মৃত্যু ঘটে।

অগ্রদ্বীপ থেকে একজন আসে বিমিয়ের জন্য অম্বুজাক্ষের বাড়ি দেখতে। সবকিছু মিলে একরকম স্বপ্ন তৈরি হয় চলে যাওয়ার। আজ যাবো কাল যাবো করে যাওয়া হয় না-বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তি করা হয় না-বাচ্চাগুলো ঝোপঝাড়ের গরুর মতো ঘুরে বেড়ায়। মারামারি বদমাইশি করে বেড়ায়। ওরা স্বপ্ন দেখে ভারতে চলে গেলে বাবা স্কুলে ভর্তি করে দিবে, নতুন জামা-প্যান্ট কিনে দিবে।অম্বুজাক্ষ বুঝতে পারে সেখানে গিয়ে তার কিছুই করার নেই, হোমিওপ্যাথিতে এখন আর জীবনজীবিকা চলে না-ওতে কিছু নেই। হতাশা তৈরি হয় সরোজিনীর ভেতর। যাওয়াটাও যে সহজ নয় অম্বুজাক্ষের কথাতেও পরিষ্কার হয়ে ওঠে-‘অনেকরকম বায়নাক্কা আজকাল-সহজে বিনিময় সম্ভব নয় আর।’

কালীপ্রসন্ন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাকে নিয়ে পুরো পরিবারে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়। কালীপ্রসন্নও তা বুঝতে পারে। সেও চায় না এইভাবে বেঁচে থাকতে। মৃত্যকেই সে আহ্বান করে। কিন্তু নিজে নিজে তো মরা যায় না। সে চায় অম্বুজাক্ষ কিছু এনে দিক, যেটা খেয়ে সে মরতে পারবে।

বিনিময় করে ভারতে আর যাওয়া হয় না অম্বুজাক্ষের পরিবারের। অম্বুজাক্ষ সরোজিনীকে তা বলেও দেয়। ভারতে মানুষ অভাব অনটনে না খেয়ে শুকিয়ে মরছে। নিজের দেশে তো তবু দু’বেলা খাবারের নিশ্চয়তা আছে। এখানকার মানুষের ভালোবাসা, কালীপ্রসন্নের পক্ষাঘাত অবস্থা-এসব ভেবে তারা ভারতে যাওয়ার চিন্তা থেকে সরে আসে, নিজের দেশেই থেকে যায়। নতুন করে সে আবার সেতার তুলে নেয়-দেশের ভালোবাসার গভীরে নিমগ্ন হয়ে পড়ে।

দেশভাগ মানুষের মনে যে গভীর বেদনা ও ক্ষত তৈরি করেছিল, সেই বিষয়টিই ‘খাঁচা’ গল্পের মূল উপজীব্য। একথাও প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায়, হাসান আজিজুল হক ব্যক্তিগতভাবেও দেশভাগের শিকার। সেই বেদনা তিনিও ব্যক্তিগতভাবে বহন করেছেন। ‘খাঁচা’ গল্পে তিনি সেই কষ্ট যন্ত্রণা উগরেদিয়েছেন। তিনি অসাধারণ দক্ষতায় চরিত্রগুলো নির্মাণ করেছেন। সংলাপগুলো যথোপযুক্ত হয়েছে। সেই সমাজ-সমকাল ও অর্থনৈতিক অবস্থা যথার্থভাবে তুলে ধরে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শিল্পমানেও গল্পটি উচ্চমার্গের। বিশেষ করে ভাষার মুন্সিয়ানায় তাঁর দক্ষতা অসামান্য। দেশভাগের কষ্ট সেটা অনুভবের না হয়ে তিনি যেন চিত্রকল্পের মাধ্যমে জীবন্ত করে চোখের সামনে একখানা ছবি করে দেখিয়েছেন। দেশভাগের কষ্ট যন্ত্রণা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ স্বপ্নভঙ্গ-চোখের সামনে স্পষ্টতর-এমন চিত্র তিনি অসামান্য দক্ষতায় নির্মাণ করেছেন। যে কারণে ‘খাঁচা’ গল্পটি কালের যাত্রায় স্থায়ী চিহ্নিত শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে পেরেছে, যেখানে নিহিত রয়েছে বাঙালির করুণ এক ইতিহাস, স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা।